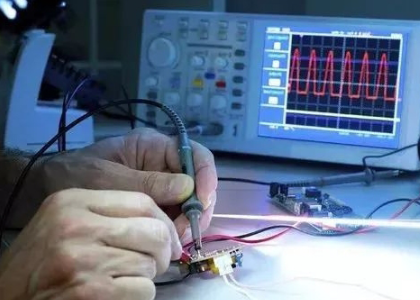

在电子测量领域,示波器是捕获电信号波形的关键工具,其测量精度直接影响实验分析和故障排查的可靠性。然而,接地环路过大是导致示波器测量误差和引入干扰的常见问题,而其是否会接收空气中的电磁脉冲(EMP),需要从接地环路的本质、电磁脉冲的传播特性及两者的作用机制出发,进行深入分析。

一、核心概念:接地环路与电磁脉冲

要理解两者的关联,首先需要明确“接地环路”与“电磁脉冲”的定义及特性,这是分析问题的基础。

(一)接地环路:测量系统中的“隐形干扰通道”

理想状态下,示波器的接地是“单点接地”——即示波器探头接地端、被测设备接地端、供电系统接地端通过同一点连接大地,形成低阻抗的电流通路,确保接地电位一致。但在实际测量中,若接地路径存在多个不同点位(如示波器接地通过电源插排,被测设备接地通过实验室接地桩,两者再间接连接),就会形成一个闭合的导电回路,即接地环路。

接地环路的“大小”主要体现在两个维度:一是物理尺寸(环路的面积),二是环路阻抗(接地导线的电阻、电感及接触电阻之和)。当环路面积越大、阻抗越高时,其对外部电磁干扰的“敏感性”也会显著提升。

(二)电磁脉冲:空气中的“瞬态电磁冲击波”

电磁脉冲(EMP)是一种瞬间爆发的强电磁辐射,其特点是上升时间快(纳秒至微秒级)、频谱宽(从低频到射频甚至微波频段)、场强高。空气中的电磁脉冲来源广泛,既包括自然现象(如雷电放电产生的电磁辐射),也包括人为干扰(如电机启动、开关电源切换、射频设备辐射、工业电磁辐射等)。

电磁脉冲的传播本质是“交变电磁场”的扩散:当空气中的电磁脉冲穿过导电回路时,根据法拉第电磁感应定律,会在回路中感应出感应电动势,进而产生干扰电流——这一过程,正是接地环路接收电磁脉冲的核心原理。

二、关键结论:接地环路过大会显著增强对电磁脉冲的接收能力

接地环路过大会大幅提升示波器接收空气中电磁脉冲的概率和干扰强度,其本质是“电磁感应效应”与“环路特性”的叠加作用,具体可从三个层面解释:

(一)法拉第电磁感应:环路面积越大,感应干扰越强

根据法拉第电磁感应定律,交变电磁场(如电磁脉冲)穿过闭合导电环路时,产生的感应电动势(E)计算公式为:

E=−N dΦ/dt

其中,N为线圈匝数(接地环路可视为单匝线圈),Φ是穿过环路的磁通量变化率(电磁脉冲的瞬态特性会导致dΦ/dt增大)。

显然,磁通量Φ=B⋅S(B为磁感应强度,S为环路面积)——当接地环路面积S越大时,穿过环路的磁通量Φ越大,磁通量变化率 dΦ/dt也随之增大,最终感应出的干扰电动势E会显著升高。这意味着,更大的接地环路会像“天线”一样,更高效地“捕获”空气中的电磁脉冲,将其转化为干扰电流。

(二)接地环路阻抗:高阻抗放大干扰信号的影响

接地环路的核心作用是“提供低阻抗通路,将干扰电流导入大地”。若环路阻抗(尤其是感性阻抗)过大,会导致两个问题:

一是干扰电流无法快速泄放:电磁脉冲感应出的干扰电流,本应通过低阻抗接地路径流入大地,但高阻抗会阻碍电流流通,导致干扰电流在环路内“滞留”,进而通过示波器探头的接地端耦合到测量通道,叠加在被测信号上,造成波形失真(如出现高频毛刺、基线漂移);

二是形成“电压降干扰”:根据欧姆定律U=I⋅R,干扰电流I在高阻抗R上会产生电压降U,这个电压降会直接成为示波器的“共模干扰”——由于示波器测量的是“差分信号”(探头信号端与接地端的电位差),共模干扰会被放大,进一步掩盖真实信号。

(三)电磁脉冲的广谱特性:与接地环路的共振风险

空气中的电磁脉冲频谱极宽,涵盖从几十赫兹到几百兆赫兹的范围。而接地环路作为一个闭合的LC回路(导线的电感L与分布电容C构成),存在固有谐振频率。

当电磁脉冲中的某一频率成分与接地环路的固有谐振频率一致时,会发生“谐振现象”——此时环路阻抗急剧升高,感应的干扰电流和电压会被大幅放大,导致示波器接收到的电磁脉冲干扰强度倍增,甚至可能超出示波器的量程,造成测量数据完全失效。

三、实测场景:接地环路过大时的电磁脉冲干扰表现

在实际测量中,接地环路过大引发的电磁脉冲干扰并不抽象,常见表现有三类:

基线漂移与抖动:测量低频信号(如直流电压、缓慢变化的模拟信号)时,示波器屏幕上的基线会出现无规律的上下漂移或高频抖动,这是电磁脉冲的低频成分在环路中感应出持续干扰电流所致;

高频毛刺叠加:测量数字信号(如方波、脉冲信号)时,信号的上升沿、下降沿或平顶部分会出现尖锐的高频毛刺,这是电磁脉冲的高频成分通过环路耦合到测量通道,破坏了信号的完整性;

信号幅度失真:若电磁脉冲干扰强度较大,甚至会导致被测信号的幅度被“抬升”或“压低”,例如本应是5V的方波,测量结果可能在4.5V~5.5V之间波动,无法准确读取峰值。

四、解决方案:如何减小接地环路对电磁脉冲的接收

针对接地环路过大的问题,核心解决思路是“缩小环路面积、降低环路阻抗、阻断电磁耦合”,具体可采取以下4项措施:

(一)采用“单点接地”,从源头消除大环路

这是最根本的方法:将示波器、被测设备、供电系统的所有接地端,通过一根粗铜导线(截面积建议≥2.5mm²,降低电阻和电感)连接到同一个接地桩或接地排上,确保所有接地点位的电位一致,避免形成闭合的大环路。

注意:禁止将示波器接地通过电源插排的接地脚,同时被测设备接地通过实验室墙壁的接地插座——这种“多点接地”极易形成面积达数平方米的大环路,对电磁脉冲的敏感度极高。

(二)使用“接地弹簧”或“专用接地夹”,缩小局部环路

对于示波器探头的接地,传统的“长接地导线”(如10cm以上)会形成局部小环路。可替换为接地弹簧(长度≤3cm)或专用接地夹(直接夹在被测设备的接地端子上),将探头接地端与被测设备接地端的距离缩短到最小,从而缩小探头接地形成的环路面积,减少电磁脉冲的感应干扰。

(三)增加“接地汇流排”,降低环路阻抗

在复杂测量系统(如多台示波器、多台被测设备同时工作)中,可引入铜制接地汇流排(阻抗极低),将所有设备的接地端都直接连接到汇流排上,再由汇流排通过单根粗导线连接到大地。这种方式能避免多设备接地时形成的“网状环路”,同时汇流排的低阻抗特性可快速泄放电磁脉冲感应的干扰电流,减少干扰滞留。

(四)采用“屏蔽措施”,阻断电磁脉冲耦合

若测量环境中电磁脉冲干扰较强(如靠近电机、射频发生器),可额外采取屏蔽手段:

对示波器的供电线、探头线使用屏蔽电缆(屏蔽层需单端接地,避免形成新的接地环路);

将被测设备和示波器放置在屏蔽箱内(屏蔽箱需可靠接地),通过金属外壳反射或吸收空气中的电磁脉冲,减少其穿过接地环路的磁通量。

五、总结

示波器接地环路过大并非“是否会”接收空气中的电磁脉冲,而是“会显著增强”接收能力——其本质是大环路通过法拉第电磁感应效应,高效捕获电磁脉冲的交变电磁场,并转化为干扰电流;同时,大环路的高阻抗会阻碍干扰电流泄放,最终导致干扰信号耦合到测量通道,影响波形精度。

在实际测量中,解决这一问题的核心在于“优化接地设计”:通过单点接地、缩短接地距离、降低环路阻抗等手段,从源头减小环路对电磁脉冲的敏感性;必要时结合屏蔽措施,进一步阻断电磁干扰的传播路径,才能确保示波器发挥出应有的测量精度,获取真实、可靠的信号波形。