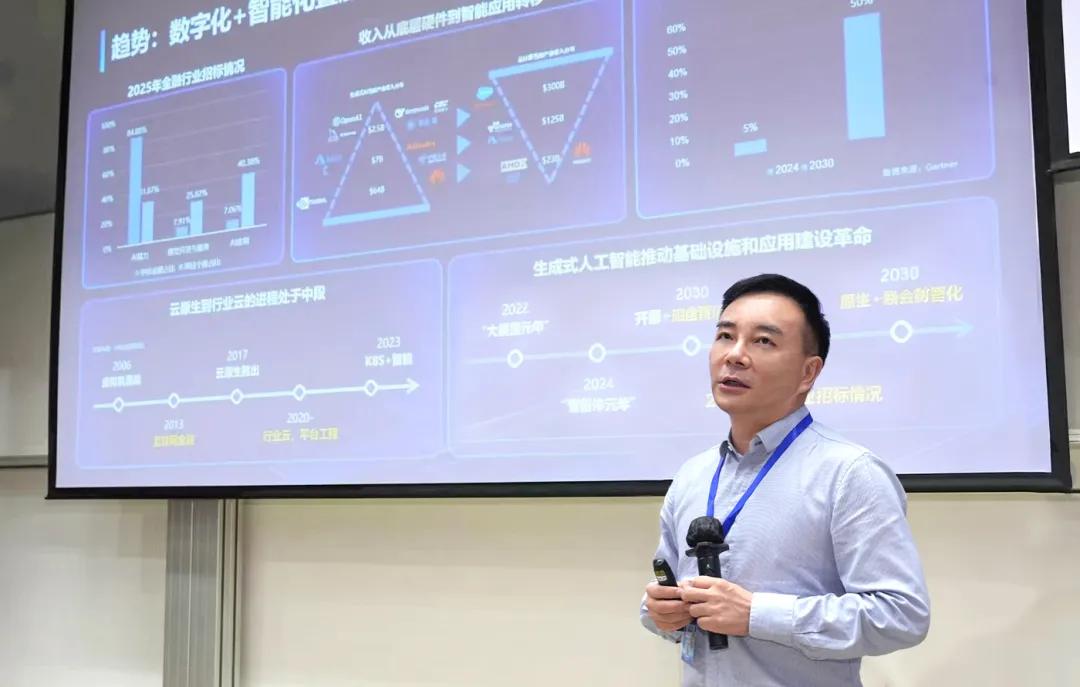

9月20日,香江科技论坛暨中国计算机学会(CCF)香港两周年交流活动在香港成功举办。本次活动以“共建香港人工智能协同创新高地”为主题,汇聚了来自CCF、高校、企业及科研机构的百余位专家代表。中国电子首席科学家、中电金信研究院院长况文川受邀出席并发表演讲,从行业实践角度深入剖析了生成式AI在金融领域的应用现状与未来路径。

大模型从“通”到“专”,应用落地面临多重挑战

近年来,金融行业对人工智能尤其是大模型技术的期待持续升温。Gartner预计,到2030年,50%以上的模型将不再是通用模型,而需结合行业场景进行深度定制。尽管前景广阔,生成式AI在金融领域的应用仍处于早期阶段,尚未出现重塑行业的杀手级应用。根据招标数据分析,当前40%的AI项目集中于算力建设,20%聚焦平台搭建。从投入金额看,2025年仍有85%的资金投向算力采购,应用层投入占比较低,反映出行业仍处于智能化转型的初始期。

对此,况文川认为,生成式AI在金融领域的发展路径与云计算类似,正经历从底层基础设施到上层应用的价值迁移过程。行业正逐步意识到,必须推动大模型从“通用”走向“专用”,通过深度融合行业知识实现真正落地。然而在大模型落地的过程中,面临多重挑战:

首先,模型适用性是一个关键问题。大模型并非万能,必须根据具体场景的特性选择合适的规格。例如,短文本违规检测仅需1B参数模型,意图识别则7B-8B模型即可满足需求,而复杂推理任务才需要更大规模的模型。其次,知识工程的实施复杂度不容忽视。构建企业级知识库涉及多部门的协同合作,目前国内尚无金融机构能够全面动员业务部门完成这一艰巨工程。此外,幻觉控制、权限管理、流程变革等非技术因素也在一定程度上制约着AI应用的深度发展。

破解工程化难题,建设高质量的“AI弹药”

针对上述挑战,况文川提出金融机构应重点从以下几个方向突破:第一,行业需要构建兼容数字化与智能化的融合型基础设施;第二,应针对行业场景构建智能体矩阵和高质量数据集;第三,需进行大模型的适用性测评;第四,提升IT行业自身的软件工程技术实力。

在提升软件工程技术方面,金融机构需推进工业化AI实现路径,涵盖从算力调度、多模型管理,到训练部署、智能体平台集成及基础组件开发的全流程;并需要融合已有数字化成果,建设数智融合的基础设施。此外,实现过程需体系化,金融机构应建立覆盖需求、建模、设计、开发、测试的全链路AI工程体系,同时强化数据治理、模型评测与安全合规能力。

高质量行业数据集作为模型能力的关键决定因素,必须投入海量数据,并结合强化学习进行优化,这一过程需要长期的投入和持续的迭代更新。作为国家数据局金融服务领域行业高质量数据集建设链主单位,中电金信正携手多家金融机构共同推进数据生态建设,通过开放数据集、构建数据资源池、深化模型训练等多种方式,积极促进产业链的协同创新。针对当前金融数据领域存在的重复建设、评估标准不统一、复合型人才短缺等痛点,中电金信倡议设立“数据质量联盟”,构建沙盒创新机制,推行“业务专家×数据工程师×合规官”的π型人才培养模式,希望与产业链各方携手构建协同、高效、安全的金融数据新生态,加速推动大模型从“通用”走向“专用”,实现生成式AI在金融行业的深度融合与规模化落地。