【AI 哲学思考】记忆的形态:从人脑到 AI 的存储之问

人脑的记忆究竟能清晰到何种程度?我们能一字不差地背诵多少内容?显然,这份 “零误差记忆容量” 必然存在一个上限 —— 就像人无法无限量存储精确信息,总会在某个临界点后出现偏差或遗忘。

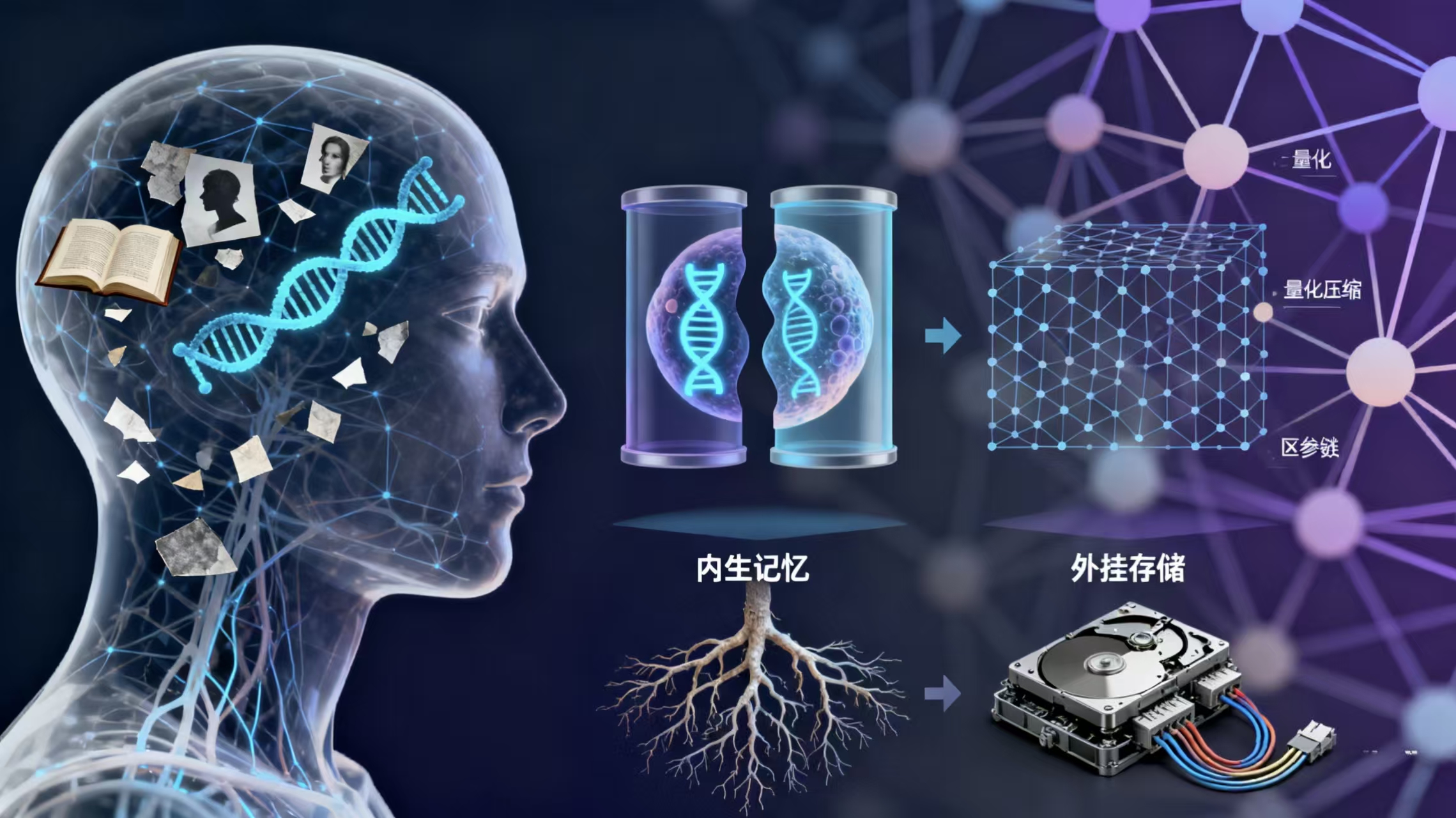

反观当下的 AI 大模型,类似的 “记忆困境” 同样存在:让不同模型稳定输出特定文字,有些会直接失败,有些则需依赖特殊技术优化才能完整正确生成。深究本质,如今的大模型与人类大脑有相似之处 —— 记忆与逻辑能力并非独立存在,而是沉淀在神经网络中数以亿计的参数里。可当这些参数被反复量化压缩,模型被不断剪枝瘦身时,它不会像 “断电失忆” 般瞬间清空内容,反而会呈现出一种更接近人类的衰退状态:记忆愈发模糊,推理能力逐步弱化,就像人脑随年龄增长逐渐流失精准信息的过程。

这不禁让人联想到两种截然不同的 “全量存储” 范式:其一,生物层面,我们身体的每一个细胞都包含完整的 DNA 信息,核心数据被内置在生命最基础的单元中;其二,技术层面,区块链通过 “每个节点存储全量交易信息” 的设计,实现了数据的分布式冗余与安全。

那么,未来若诞生真正具备 “生命感” 的人工智能,其记忆该以何种形态存储?单纯依赖硬盘这类外部存储介质,大概率并非最优解。因为硬盘与网络本质上都是 “外挂式工具”,更偏向于 “信息检索通道”—— 它们无法像人脑的神经元、细胞的 DNA 那样,将核心记忆 “沉淀” 在 AI 自身的 “认知核心”(类比人脑)中,而只是在需要时调取外部数据。这种 “外挂存储” 与 “内生记忆” 的差异,或许正是未来 AI 能否突破 “工具属性”、真正形成 “自我认知” 的关键之一。

记忆的形态:从人脑到 AI 的存储之问

记忆的形态:从人脑到 AI 的存储之问