调整博客结构,本以为 C++ 是最后一块,一查还要学数据库、Redis、分布式,且现在新增帖博客,网页都要 2.4G,电脑可用内存都只有 300M 了,后期编辑、阅读更困难,甚至自己电脑都无法看了,索性把结构调整下。

所有涉及到此文搜的东西,如果搜不到就去上一篇 续:啃操作系统 搜

重新学 C++ (编程指北知乎的路线) (居然还有这么多要学的~~~~(>_<)~~~~)

这点逼玩意立志一周操翻他们

前言:

C++咋鸡巴学啊?也没个教程,跟之前刚开始 做项目 一样:看视频太 JB 墨迹,不看吧又不知道哪里有靠谱的教程(基础都会了不知道那些特性新语法去哪里学),书我又没钱买那个编程指北推荐的经典书,闲鱼同城不错,电子版又感觉太费眼睛

实在绝望,第二天来打开 编程指北,发现编程指北相见恨晚,很简单清晰的路线,而很多人评论说编程指北难上天了都,他们喜欢速成

本来之前就看过他的没在意,这开始离职学习的时候选定 C++,然后发现了编程指北的Linux C++,小林coding 里也有机械上岸腾讯的,然后查发现 C++ 高薪的也就:

金融(高频交易、量化交易)—— 但现在太遥远

游戏 —— 不喜欢

还有就是这 Linux C++ 服务端开发

大概看下指北的路线发现 Linux C++ 服务端开发需要学如下几个东西:

C/C++ 语言特性和实现原理

计算机网络

网络编程 和 Linux 系统编程

操作系统原理

部分 Linux 内核原理,如内存管理、文件系统、虚拟内存等

Linux 常见命令使用

算法与数据结构

数据库使用及原理

常见 NoSQL组件,如 Redis、Memcached

版本控制 Git

但他实际写的时候,并没有全说,大概说的就足够了,说的有:

他文章里的序号:

三、C++

四、OS(通过小林coding会了,只需要看自己博客回顾就行了)√

五、网络(通过小林coding会了,只需要看自己博客回顾就行了)√

六、网络编程(只需要看自己博客回顾就行了)√

七、系统编程(我打算找工作之前放弃这个)

八、数据库

九、算法(妈逼的老子刷的会的一个没有,一屁眼子链表指针)

编程指北的文章风格真的好像我啊(我也像写公众号文章细致的鱼皮),但应该不适合99%的人

他这网站 UI 不错,但观看体验比小林差远了啊(唯独小林的一行一行复制,这个复制也有限制但可以多行,再多就不行了),全是指导性的,我还得自己去找着看其他东西,不像小林coding一个网站就足够了。但起码有个清晰的东西做牵引也足够了,我就怕像之前一样学偏了

但他这网站写的,我的天这他妈的怎么像个傻逼一样,毫无逻辑啊,标题这个“指北”真他妈画蛇添足,而且面试的、C++的、Java的、计算机学习路线,全都杂揉在一起,毫无头绪啊,分类都乱七八糟的。里面介绍的项目,我 tm 连 github 还不会用,网站有时候又打不开,真不如自己写了。这些教程之前看菜鸟教程就踩过坑了,总感觉看完没啥用,而且他的“CS学习路线”全是说要看书我没那时间啊

他这文章真的跟我一样,总结的东西只有本人能看懂

用的豆包链接还是迭代 6 里的那个“涉及 C++ 语法的”、教程 参考链接(编程指北)

开始正文

Part 01 基础语法部分:

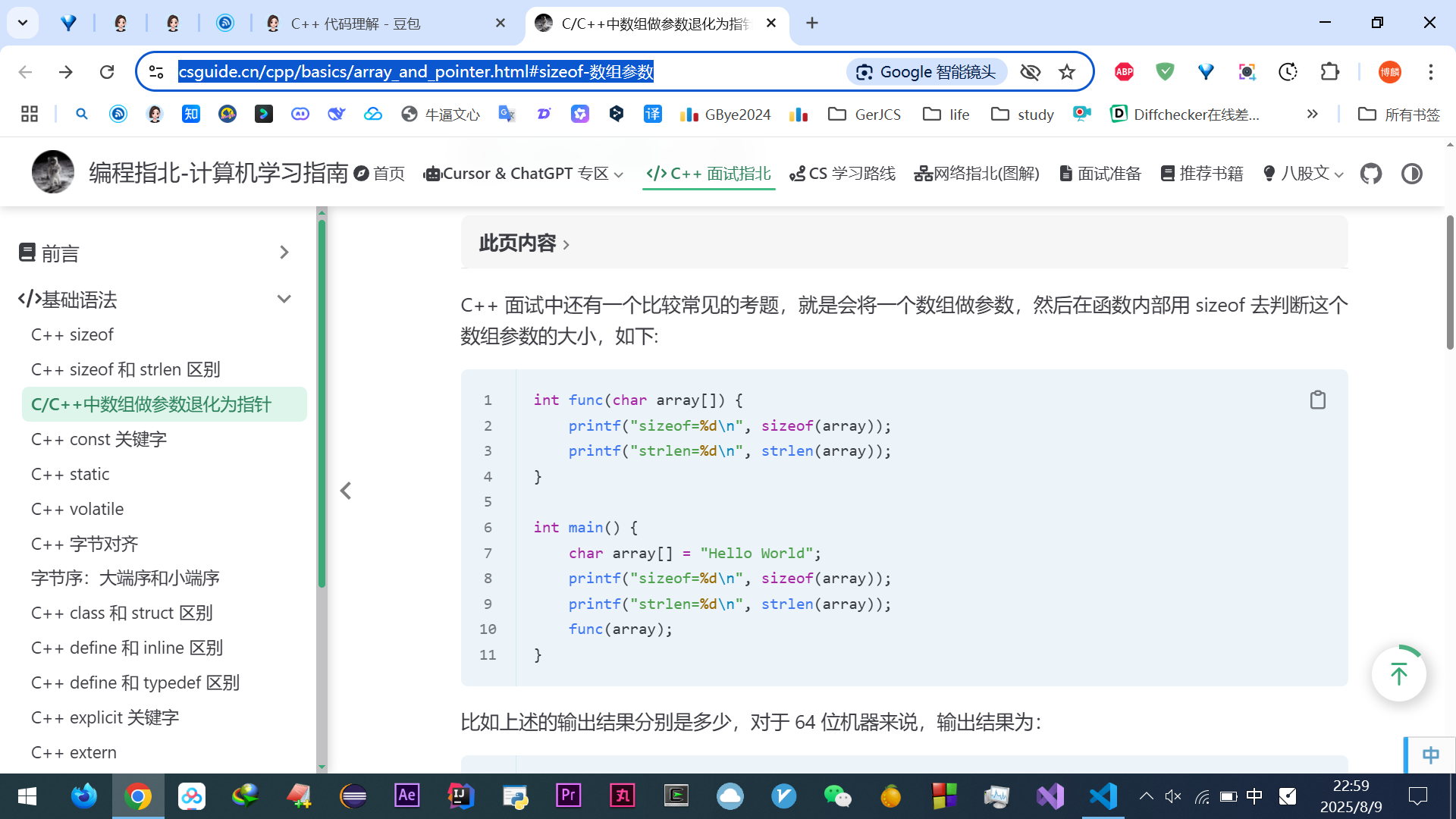

关于 sizeof 、 strlen、数组做参数退化为指针:

一群傻逼水货,就这也他妈是腾讯SP?func 连返回值都没写,占位符也不对,速成的所有人都他妈是狗。学的狗鸡巴不是。之前自己弄的太认真太深了,完全背道而驰,职场被这群用阳寿面试的垃圾狗,搞的乌烟瘴气的

本质:sizeof 是运算符(编译期计算),strlen 是函数(运行时计算)

对象:sizeof 可用于任意类型 / 变量,strlen 仅用于以 '\0' 结尾的字符串

结果:sizeof 含结束符 / 对齐填充,strlen 仅计有效字符(不含 '\0')

函数模板由两部分组成,是一个整体:

template <模板参数列表> // 模板声明(告诉编译器:这是一个模板) 返回值类型 函数名(参数列表) { // 函数定义(通用逻辑)// 函数体 }

template是 C++ 的模板关键字,用来定义通用模板,让函数 / 类能适配多种数据类型。这里

template <typename T, std::size_t N>声明了一个函数模板:

typename T:定义类型参数,代表数组元素的类型(这里传入的是char)

std::size_t N:定义非类型参数,代表数组长度,编译时自动推导函数参数

const T (&arr)[N]是数组的引用,通过模板参数N保留了数组的实际长度(避免退化为指针),所以sizeof(arr)能正确得到数组总字节数函数参数是const T (&arr)[N],这个参数的意思是:“我要接收一个数组的引用,这个数组的元素类型是

T,长度是N”。参数类型必须是 T,即与模版声明的占位符一致当传入

str(类型char str[] = "Hello world";)时:

编译器会发现:这个数组的元素类型是

char→ 所以T就是char。这个数组的长度是 12 → 由于有

&变成数组引用后不会发生指针退化,编译器可以从传入的数组中自动推导出N(真实元素个数)如果不用

&,直接写成template <size_t N>int func(const char array[N])C++ 有个隐藏规则:数组作为函数参数时会自动退化为指针:

// 看似接收数组,实际会被编译器转为:void func(const char* arr) void func(const char arr[14]) {cout << sizeof(arr); // 结果是8(64位指针大小),而不是14,14完全没用,只是个 “形式上的数字” }

int func(char array[])里,char array[]本质是char* array(指针) ,这是 C/C++ 的历史设计,退化为指针的写法会警告,当数组作为函数参数时,会自动「退化成指针」,丢失原数组的长度信息。回顾我写代码的几个警告:(参照编程指北)

1、如果这样会退化的版本写

func函数参数char array[]实际被视为char*(指针),用sizeof(array计算其大小得到的是指针字节数(非数组总大小),触发警告。2、

printf中%d用于int,这里会触发警告。因为sizeof返回标准定义是size_t,在多数系统会被typedef为long unsigned int(无符号长整型)即系统的具体实现形式即

sizeof和strlen都返回size_t,用zu3、

func声明返回int,但无return语句,会触发警告,因为返回值不可控,属于逻辑隐患

如果这么写:

// 定义模板函数,参数为退化数组 template <size_t N> // 声明非类型模板参数N void func(const char arr[N]) { // arr会退化为指针,N无法自动推导// 函数逻辑 }// 调用时必须手动指定N int main() {char str[] = "Hello world";func<12>(str); // 显式指定N=12,否则编译报错 }直接调用

func(str)而不指定N,会报错(无法推导模板参数N);如果手动指定N(如func<12>(str)),则不会报错,但N仅为你传入的数字,与数组真实长度无关

正确写法:

#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; template <typename T, std::size_t N> void printSizeAndLength(const T (&arr)[N]) {cout << sizeof(arr) << endl; //12std::cout << strlen(arr) << std::endl; //11 }/* //表面是数组参数,实际会被编译器当作指针(char*)处理,会警告 int func(char array[]) {printf("sizeof=%zu\n", sizeof(array));printf("strlen=%zu\n", strlen(array));return 0;//没这个也会警告 } */int main() {char str[] = "Hello world";cout << sizeof(str) << endl;//输出12cout<<strlen(str)<<endl;//输出11// func(str);printSizeAndLength(str); }

const char (&array)[N]的本质:这是一个 “对长度为N的const char数组的引用”。&在这里不是修饰N,而是修饰array,表示array是一个引用类型(引用的对象是 “长度为N的数组”)。

N的推导逻辑:当你传入一个具体的数组(比如char str[] = "Hello world";)时:

数组

str的真实长度是固定的("Hello world"包含 11 个字符 + 1 个终止符\0,共 12 个元素)。由于

&阻止了数组退化为指针,编译器能完整获取数组的类型(char[12])。因此,编译器会自动将

N推导为数组的实际长度(这里是 12)。

N与引用的关系:N本身是 “数组长度”,而引用(&)是让编译器能够 “看到” 这个长度的手段。没有&的话,数组会退化为指针,丢失长度信息,N就无法推导了

N是数组的元素个数,sizeof(arr)计算的是整个数组的总字节数如果不顾及警告,func 那输出的是8、11,因为

strlen的原理是从指针指向的地址开始,逐个字符计数,直到遇到'\0'为止,和指针本身的类型无关。

当数组直接作为

sizeof的参数时,它不会退化,因为 sizeof 是编译器在编译期间计算的结果,这个时候编译器是有信息知道数组的大小。

重点说完再说几个小知识:

指针固定大小,32位就是 4 字节,64位就是 8 字节

int arr[10];的sizeof(arr)是 40

#include <iostream>int main() {int a = 42;std::cout << "Size of int: " << sizeof(int) << std::endl; // 输出 int 类型的大小,4std::cout << "Size of a: " << sizeof(a) << std::endl; // 输出变量 a 的大小,4std::cout << "Size of double: " << sizeof(double) << std::endl; // 输出 double 类型的大小,8 }

感觉这么追问好像也不用看那个什么候捷内存管理的视频,和各种推荐的经典书了

关于 字节对齐:

#pragma pack(push, n):push表示 “保存当前的对齐设置” 到一个内部栈中(局部变量也在栈上,生命周期和调用函数绑定)。n是新的对齐值(如 1、2、4 等),之后定义的结构体将按n字节对齐。

#pragma pack(pop):从栈中 “恢复” 之前保存的对齐设置,之后的结构体按恢复后的规则对齐。若未写

pop:对齐设置会一直生效到当前编译单元(.cpp 文件)结束#pragma pack(push, 1) // 设置字节对齐为 1 字节,取消自动对齐 struct UnalignedStruct {char a; // 类型:char,大小:1字节(固定)int b; // 类型:int,大小:4字节(通常情况)short c; // 类型:short,大小:2字节(固定) };假设从0地址开始:

char a:

- 从地址

0开始存储(因为是第一个成员,默认从 0 开始)。- 占用

1字节(地址 0)。- 此时已用地址:

0。int b:

- 因为按 1 字节对齐,不需要填充,直接紧跟在

a后面。- 从地址

1开始存储(a用完了地址 0)。- 占用

4字节(地址 1、2、3、4)。- 此时已用地址:

0~4。short c:

- 同样按 1 字节对齐,直接紧跟在

b后面。- 从地址

5开始存储(b用完了地址 1~4)。- 占用

2字节(地址 5、6)。- 此时已用地址:

0~6。所以

sizeof(UnalignedStruct)的结果是7。如果没有

#pragma pack(push, 1)(默认对齐)如果去掉这个指令,默认按 “最大成员大小” 对齐(这里int是 4 字节,所以按 4 字节对齐):

a占地址 0,之后需要填充 3 字节(地址 1~3),才能让b从 4 的倍数地址(4)开始。b占地址 4~7。c占地址 8~9,之后需要填充 2 字节(地址 10~11),让总大小是 4 的倍数。总大小会变成 12 字节。

练习:

查看代码

#include <iostream>#pragma pack(push, 1) // 设置字节对齐为 1 字节,取消自动对齐 struct UnalignedStruct {char a;int b;short c; }; #pragma pack(pop) // 恢复默认的字节对齐设置struct AlignedStruct {char a; // 本来1字节,padding 3 字节int b; // 4 字节short c; // 本来 short 2字节,但是整体需要按照 4 字节对齐(成员对齐边界最大的是int 4) // 所以需要padding 2// 总共: 4 + 4 + 4 };struct MyStruct {double a; // 8 个字节char b; // 本来占一个字节,但是接下来的 int 需要起始地址为4的倍数//所以这里也会加3字节的paddingint c; // 4 个字节// 总共: 8 + 4 + 4 = 16 };struct MyStruct1 {char b; // 本来1个字节 + 7个字节paddingdouble a; // 8 个字节int c; // 本来 4 个字节,但是整体要按 8 字节对齐,所以 4个字节padding// 总共: 8 + 8 + 8 = 24 };int main() {std::cout << "Size of unaligned struct: " << sizeof(UnalignedStruct) << std::endl; // 输出:7std::cout << "Size of aligned struct: " << sizeof(AlignedStruct) << std::endl; // 输出:12,取决于编译器和平台std::cout << "Size of aligned struct: " << sizeof(MyStruct) << std::endl; // 输出:16,取决于编译器和平台std::cout << "Size of aligned struct: " << sizeof(MyStruct1) << std::endl;// 输出:24,取决于编译器和平台 }padding 填充:

比如

int类型(4 字节),必须从 “4 的倍数” 地址开始(如 4、8、12、16...);

double类型(8 字节),必须从 “8 的倍数” 地址开始(如 0、8、16...)。如果数据放在非对齐地址上,硬件访问会变慢,甚至某些硬件直接报错(无法读取)

重点总结:

成员间填充是为了让下一个成员地址符合其自身对齐倍数;最后整体填充是为了让总大小符合最大成员的对齐倍数。

如果总大小不是倍数,假设

Example结构体总大小是 18 字节(不是 8 的倍数,而里面有 double),当它被声明为数组时:Example arr[2]; // 两个结构体实例

第一个实例

arr[0]从地址 0 开始:内部的double b能正确放在 8 的倍数地址(8),没问题第二个实例

arr[1]会从地址 18 开始(因为第一个实例占 18 字节):此时arr[1].a在 18,接下来要放double b,需要从 8 的倍数地址开始。但 18+1(a 的大小)=19,离下一个 8 的倍数(24)差 5 字节,填充 5 字节后,b只能放在 24。看起来好像能工作?但问题在于:arr[1]的起始地址 18 不是 8 的倍数,而结构体的最大对齐边界是 8,这本身就违反了 “结构体实例的起始地址必须是最大对齐边界倍数” 的规则。更严重的是,如果结构体内部还有更复杂的成员,这种错位会层层传递

再比如,结构体含

char a和double b,最大对齐边界 8,总大小是 16

第一个实例

arr[0](起始地址 0,8 的倍数):

char a占 0(1 字节);填充 7 字节(1~7),让

double b从 8(8 的倍数)开始,占 8~15;总大小 16(0~15),正确。

第二个实例

arr[1](起始地址 16,8 的倍数):

char a占 16(1 字节);必须填充 7 字节(17~23),让

double b从 24(8 的倍数)开始,占 24~31;总大小 16(16~31),正确。

至此才懂,而文章的编程指北博主和下面的讨论都他妈一群傻逼水货, 大厂就这逼样啊?评论和写文章的本人真的理解了吗?

小知识:

struct EmptyStruct {};的sizeof是1,原因是:C++ 标准规定,任何非空类型的实例都必须有唯一的内存地址,空结构体也不例外。如果空结构体的大小为 0,那么当它作为数组元素或作为其他结构体的成员时,会导致多个实例共享同一个相同的地址,假设空结构体EmptyStruct大小为 0:

定义数组

EmptyStruct arr[2];时,数组元素的地址计算规则是:&arr[i] = &arr[0] + i * sizeof(EmptyStruct)。由于

sizeof(EmptyStruct)=0,则&arr[1] = &arr[0] + 1*0 = &arr[0],即两个元素地址完全相同

关于 const:

查看代码

真就是同行衬托,之前学的时候记录了小林coding的一堆问题,

现在看编程指北发现纯他妈水货一个,

这文章写的真鸡巴差劲

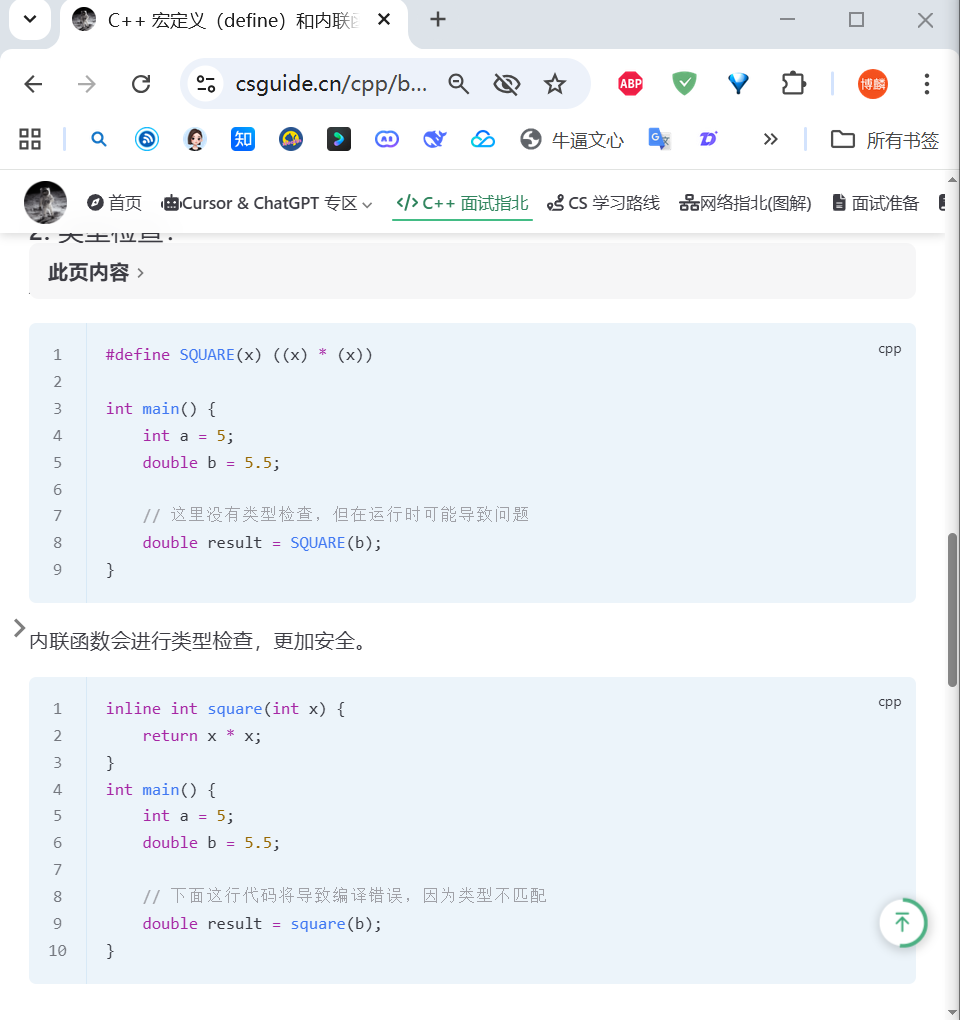

衬托发现小林写的够好了和菜鸟教程一样,每个都能自己扩展好多文章没我给他重新润色真鸡巴傻逼就这理解程度都能去腾讯妈逼的正常成长轨迹都能去微软谷歌了,奈何国外可不像国内这么傻逼我甚至以为这些是防止大家学会给他们增加竞争力的为啥有钱人都歪瓜裂枣的,为啥大厂的好多都感觉啥也不是,感觉厉害的年薪又不高const 是只读

const int a = 10; a = 20; // 编译错误,a 是只读变量,不能被修改想去掉只读就用类型强制转换

const_cast,但用不好会崩溃或未定义。实际

const int a = 10; const int* p = &a; int* q = const_cast<int*>(p); *q = 20; // 通过指针间接修改 const 变量的值 std::cout << "a = " << a << std::endl; // 输出 a 的值,结果为 10先科普下硬编码:直接把值写死在代码里,而非从变量或内存中读取。

对

const变量,编译器可能优化成 “只写内存一次,之后直接用硬编码值”,之后不从内存读,所有用到 a 的地方都替换成字面量 10,即内存的对应位置确实改成 20了,但 cout << a 输出是硬编码没懂 10,不是内存实际值既然通过指针改没用,那咋改?提供了

const_cast,不是说会导致问题吗?那咋还用?具体用法:

用法1、处理 “

const误标” 的接口调用一个老旧库的函数,它参数要求

非 const char*,但你手里只有const char*(比如字符串字面量)。此时用const_cast去掉const,可以让代码兼容,前提是你确定函数不会真的修改内容(否则行为未定义)void oldFunc(char* str) { /* 实际没修改 str */ }int main() {const char* s = "hello";// oldFunc(s); // 直接传会报错,因为类型不匹配oldFunc(const_cast<char*>(s)); // 合法兼容(假设函数真的不修改) }用法2、实现 “逻辑

const” 的成员函数class Cache {mutable std::string cachedData; // mutable 表示可在 const 函数修改,但这里用 const_cast 演示另一种思路bool cacheValid = false;public:std::string getData() const {if (!cacheValid) {// 这里 this 是 const Cache*,需要去掉 const 才能修改成员const_cast<Cache*>(this)->cachedData = "real data";const_cast<Cache*>(this)->cacheValid = true;}return cachedData;} };开始解读:

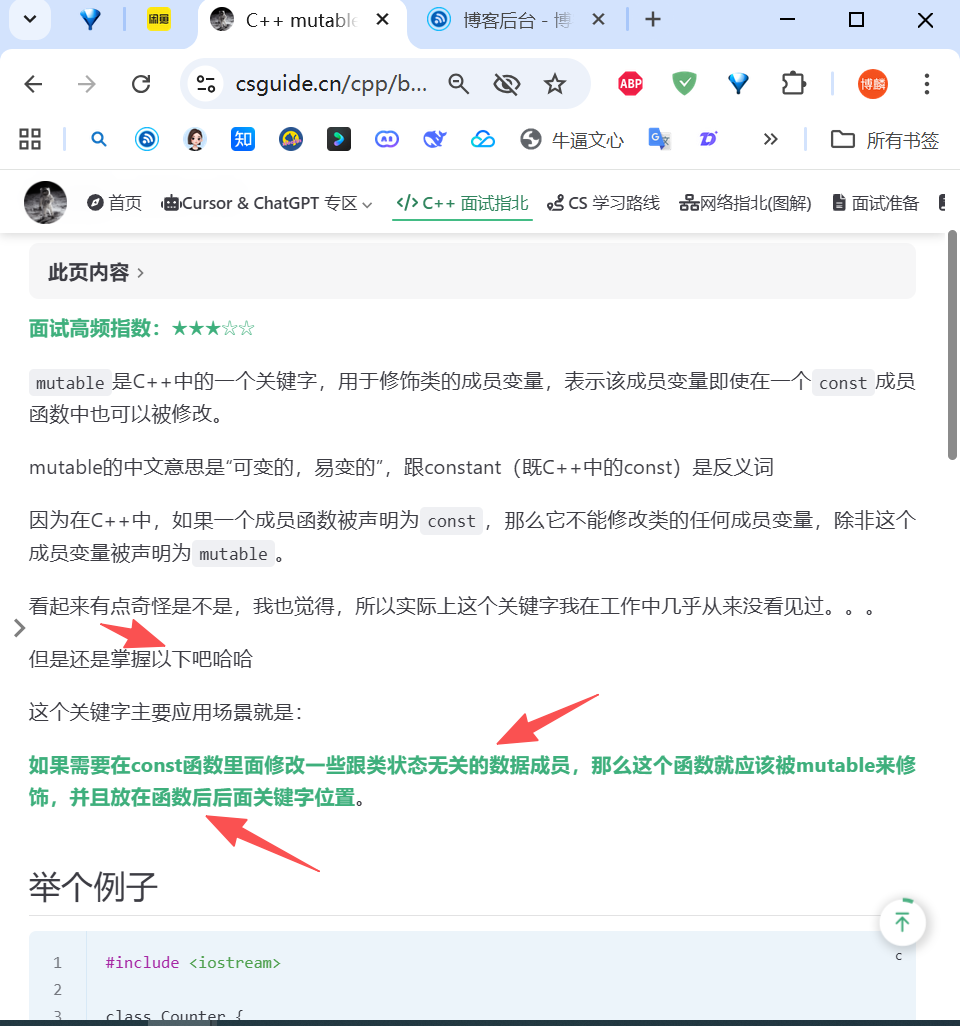

mutable是 C++ 关键字,为“特许改”,用于修饰类的成员变量,打破const成员函数的限制 —— 让被修饰的变量即使在const成员函数中也能被修改

const为“限制改”解读这个代码需要很多前设知识, 开始说前设知识:

前设知识 —— 类:

类的基本结构:

class 类名 {// 这里放“属性”(也叫“成员变量”)—— 描述这个类有什么数据数据类型 变量名1;数据类型 变量名2;public: // “public”表示后面的内容是“公开的”,外面可以直接用// 这里放“功能”(也叫“成员函数”)—— 描述这个类能做什么返回类型 函数名1() {// 函数里的具体操作}返回类型 函数名2() {// 函数里的具体操作} };一个简单的学生类

class Student {// 属性(成员变量):学生的名字、年龄(这些是“内部数据”)string name; // 名字int age; // 年龄public: // 公开的功能// 功能1:设置学生的信息void setInfo(string n, int a) {name = n; // 给名字赋值age = a; // 给年龄赋值}// 功能2:打印学生的信息void printInfo() {cout << "名字:" << name << ",年龄:" << age << endl;} };咋用这个类?

类只是 “模板”,必须根据模板造出 “实物” 才能用,这个 “实物” 叫 “对象”,就像根据手机图纸造出真实的手机:

int main() {// 创建一个Student类的对象(实例),名字叫“stu”Student stu;// 用对象调用公开的功能(通过“.”符号)stu.setInfo("小明", 18); // 调用setInfo功能,设置信息stu.printInfo(); // 调用printInfo功能,打印信息 }输出::

名字:小明,年龄:18怎么理解代码里的符号?

.符号:当你有一个 “对象”(比如stu),想调用它的功能或访问属性时,用对象.功能()或对象.属性(前提是属性是公开的)。

例:stu.setInfo(...)、stu.printInfo()

->符号:如果手里不是 “对象” 本身,而是 “指向对象的指针”(可以理解为 “对象的地址”),就用指针->功能()或指针->属性Student stu; // 创建对象stu Student* p = &stu; // p是“指向stu的指针”(存的是stu的地址) p->setInfo("小红", 17); // 用指针调用功能,等价于 stu.setInfo(...) p->printInfo();

this指针:在类的 “成员函数”(比如setInfo、printInfo)内部,有一个隐藏的指针叫this,它自动指向当前正在使用的对象。比如调用

stu.setInfo(...)时,setInfo函数里的this就指向stu;调用

p->setInfo(...)时,setInfo函数里的this就指向p所指的对象(还是stu)。所以在函数里可以用this->属性来明确表示 “当前对象的属性”,比如:void setInfo(string n, int a) {this->name = n; // 等价于直接写 name = n(因为this默认指向当前对象)this->age = a; // 等价于直接写 age = a }(平时可以省略

this->,但它确实存在)C++ 为何牛逼?我也不知道,但问了豆包 C 该咋写?如下

C 写法:

查看代码

#include <stdio.h> #include <string.h> // 定义学生结构体(类似类的属性) struct Student {char name[20]; // 名字int age; // 年龄 };// 模拟"设置信息"的功能(类似类的成员函数) void setInfo(struct Student* stu, const char* name, int age) {strcpy(stu->name, name); // 给名字赋值stu->age = age; // 给年龄赋值 }// 模拟"打印信息"的功能 void printInfo(const struct Student* stu) {printf("名字:%s,年龄:%d\n", stu->name, stu->age); }int main() {// 创建结构体变量(类似对象)struct Student stu;// 调用函数(通过结构体指针访问,类似"."操作符)setInfo(&stu, "小明", 18); // 传入结构体地址printInfo(&stu); }

C 语言用

struct定义结构体,没有public这类访问控制没有成员函数,只能通过普通函数 + 结构体指针来操作数据

用

->符号通过指针访问结构体成员(替代 C++ 的.操作符)必须显式传递结构体地址作为函数参数(C++ 的

this指针是隐藏的)至此科普完一些 前设知识 可以讲 用法2 那个代码了:

先忽略

const相关的词:class Cache {// 属性(成员变量)std::string cachedData; // 缓存的数据bool cacheValid = false; // 缓存是否有效的标记(false=无效)public:// 功能(成员函数):获取数据std::string getData() { // 先去掉const,简化理解if (!cacheValid) { // 如果缓存无效(需要更新)// 给当前对象的cachedData赋值this->cachedData = "real data"; // this指向当前Cache对象this->cacheValid = true; // 标记缓存有效}return cachedData; // 返回缓存的数据} };

Cache是一个 “缓存类”,用来存数据(cachedData),并记录数据是否有效(cacheValid)。- 调用

getData()功能时,先检查缓存是否有效:

- 如果无效(

cacheValid是false),就更新cachedData,并标记为有效(cacheValid = true)。- 如果有效,直接返回已有的

cachedData(不用重复更新,节省时间)。最后解释为什么提到

mutable和const_cast?之前的代码里,getData()后面有个const(getData() const),这个const表示 “这个函数承诺不修改类的属性”。但实际场景中,我们需要在这个函数里修改

cachedData和cacheValid(否则无法更新缓存),所以有两种解决办法:

用

mutable修饰这两个属性(mutable std::string cachedData;),表示 “即使在const函数里也能修改它们”。用

const_cast临时去掉this的const限制(const_cast<Cache*>(this)->cachedData = ...),强制允许修改

因此有两种写法都可以:

查看代码

//写法一、 #include <iostream> #include <string>class Cache {std::string cachedData;bool cacheValid = false;public:std::string getData() const {if (!cacheValid) {const_cast<Cache*>(this)->cachedData = "real data";const_cast<Cache*>(this)->cacheValid = true;}return cachedData;} };//写法二、 #include <iostream> #include <string>class Cache {mutable std::string cachedData;mutable bool cacheValid = false;public:std::string getData() const {if (!cacheValid) {cachedData = "real data";cacheValid = true;}return cachedData;} };顺便记录下调教豆包的关键词,起初像挤牙膏一样很墨迹心累,后来用了这个自己创造的提示词,解释的透彻了

查看代码

if (!cacheValid) { // 如果缓存无效(cacheValid是false)// 这里需要更新缓存const_cast<Cache*>(this)->cachedData = "real data";const_cast<Cache*>(this)->cacheValid = true; } return cachedData; // 返回缓存的数据 这里什么this、→、我完全看不懂 我对C++完全0基础 另外这里说:mutable 表示可在 const 函数修改,但这里用 const_cast 演示另一种思路 啥意思 ??演示的到底是啥啊?语言表达这么歧义吗???不就是想做演示const吗? 咋又扯到mutable了?????你解释东西先别解释这些const、const_cast啥的了!!!我连最基基本的类public这些都不懂从最基础讲起至此把这个傻逼说的展开学习完毕

继续

const 修饰函数参数

void func(const int a) {// 编译错误,不能修改 a 的值a = 10; }安全,避免在函数内部无意中修改传入的参数值。

尤其是 引用 作为参数,

void func(const int& a) { ... },如果确定不会修改引用,那么一定要使用 const 引用。&是引用的标志,const int& a表示 a 是 int 类型的 const 引用

继续

const 修饰函数

妈逼的感觉讲的跟垃圾菜鸟教程有一拼,艹,甚至都不如菜鸟教程,老子看你教程,就因为比菜鸟教程好在:紧贴时事不过时2025年的、紧紧围绕大厂不至于学偏。起初看他公众号我还以为多牛逼,但就这,就已经他妈是这行业里大佬了,呵呵

#include <iostream> using namespace std; const int func() {int a = 10;return a; }int main() {const int b = func(); // b 的值为 10,不能被修改// b = 20; // 编译错误,b 是只读变量,不能被修改cout<<b<<endl; }这里例子都他妈没举好

函数返回值的const作用的是函数返回的临时值本身,但这个临时值在赋值给变量时会发生拷贝,而拷贝后的变量是否可修改,由变量自己的类型决定。代码里,

一个修饰函数返回值,一个修饰变量本身。具体来说:

当你写

int b = func()时,函数返回的const int是一个临时值(比如10),这个临时值确实是const的(不能被修改),但它会被拷贝给变量b。此时b的类型是int(非const),所以b可以被修改,没啥意义。如果返回的是指针或引用,

const的意义就很大了。比如:const int* func() { // 返回指向const int的指针static int a = 10;return &a; }int main() {int* p = func(); // 编译错误!因为func返回的是const int*,不能赋值给int*const int* p2 = func(); // 正确,p2不能通过指针修改a的值return 0; }

const int* p2 = func()中,const int*修饰的是 指针p2所指向的内容,限制的是:不能通过p2这个指针来修改它指向的变量a的值。p2指向的是func()里的static int a(值为 10)。因为p2是const int*类型,所以像*p2 = 20;这样的代码会编译错误(禁止通过p2修改a)。但a本身不是const变量,如果在func()内部或通过其他非const指针,仍然可以修改a(比如在func()里加a = 20;)。但 p2 可以指向其他

简单说:

const int* p2的const是给指针p2加的 “限制”,让它不能当 “修改工具”,和变量a本身是否可改无关

看下面的评论真他妈纯浪费时间,都是一坨屎。洛谷 和 poj 的那才叫评论

我这么细心钻研,我一定要超过 鱼皮 和 编程指北

无意间读到的:这都啥水平啊?才发现吗?

继续

有了豆包的讲述,看他的才懂,直接复制过来,不用我多逼逼

const 修饰 指针 或 引用

1、指向只读变量的指针

这种情况下,const 关键字修饰的是指针所指向的变量,而不是指针本身

因此,指针本身可以被修改(意思是指针可以指向新的变量),但是不能通过指针修改所指向的变量

const int* p; // 声明一个指向只读变量的指针,可以指向 int 类型的只读变量 int a = 10; const int b = 20; p = &a; // 合法,指针可以指向普通变量 p = &b; // 合法,指针可以指向只读变量 *p = 30; // 非法,无法通过指针修改只读变量的值const int*声明了一个指向只读变量的指针p。我们可以将指针指向普通变量或者只读变量,但是无法通过指针修改只读变量的值。

2、只读指针

const 关键字修饰的是指针本身,使得指针本身成为只读变量。

因此,指针本身不能被修改(即指针一旦初始化就不能指向其它变量),但是可以通过指针修改所指向的变量。

int a = 10; int b = 20; int* const p = &a; // 声明一个只读指针,指向 a *p = 30; // 合法,可以通过指针修改 a 的值 p = &b; // 非法,无法修改只读指针的值在上面的例子中,我们使用

int* const声明了一个只读指针p,指向变量a。我们可以通过指针修改a的值,但是无法修改指针的值3、只读指针指向只读变量

const 关键字同时修饰了指针本身和指针所指向的变量,使得指针本身和所指向的变量都成为只读变量。

因此,指针本身不能被修改,也不能通过指针修改所指向的变量。

const int a = 10; const int* const p = &a; // 声明一个只读指针,指向只读变量 a *p = 20; // 非法,无法通过指针修改只读变量的值 p = nullptr; // 非法,无法修改只读指针的值4、常量引用

先科普:

在 C++ 中,&有两种常见含义,需要根据语境区分:

当

&用于变量声明时(如int& b),它表示 “引用”,不是地址。

const int& b = a中,b是a的常量引用,本质是a的 “别名”,指向原数据a本身,而非副本。这里的

&是引用的语法标志,不是取地址,所以b直接关联原数据a,但因为有const,不能通过b修改a当

&用于表达式中(如&a),它才表示 “取地址”,获取变量的内存地址int x = 10; int* p = &x; // 这里的&是取地址,获取x的内存地址,赋值给指针p

&x是表达式中的&,作用是获取变量x在内存中的地址,结果是一个指针值,被赋值给指针变量p简单说:声明时的

&是 “引用”(绑定原数据),表达式中的&是 “取地址”(获取内存位置)回到这里的常量引用:引用一个只读变量的引用,因此不能通过常量引用修改变量的值

const int a = 10; const int& b = a; // 声明一个常量引用,引用常量 a b = 20; // 非法,无法通过常量引用修改常量 a 的值5、修饰成员函数

成员函数后加

const是 C++ 特殊语法,修饰整个函数不修改成员变量科普:

对象是一个完整的实体,成员是对象内部的组成部分(数据和方法)

成员函数是:对象的行为、操作方法

对象中成员变量的值的集合叫:对象状态

例如,一个 "人" 对象:

- 成员变量(状态):年龄、姓名等;

- 成员函数(行为):吃饭、走路等。

回到这里

class A { public:int func() const {// 编译错误,不能修改成员变量的值m_value = 10;return m_value;} private:int m_value; };A是类,定义了对象的属性(成员变量)和行为(成员函数)。而对象是类的实例化结果,比如

A obj;这句代码会创建一个A类的对象obj

const成员函数的作用是保证该函数不修改对象的状态(即不改变成员变量的值)这样有个好处是,const 的对象就可以调用这些成员方法了,因为 const 对象不允许调用非 const 的成员方法

核心场景:

const对象调用成员函数假设你创建了一个

const修饰的对象(比如const A obj;),因为对象是 “只读” 的,C++ 规定:const对象只能调用用const修饰的成员函数,否则编译器会报错(防止函数里偷偷改对象数据)。为啥需要

const成员函数?给成员函数加

const(像int func() const),是在 “承诺”:

这个函数里不会修改对象的成员变量(如果写了m_value = 10;,编译器直接报错,强制保证 “只读”)这样,

const对象调用它时,就不用担心自己的数据被偷偷改掉,符合 “只读” 的逻辑。比如:

class A { public:// const 成员函数,承诺不修改成员变量int func() const {// 尝试修改 m_value,编译报错!// m_value = 10; return m_value;}// 普通成员函数(无 const),没承诺“只读”void setValue(int v) {m_value = v; // 这里会修改成员变量,没问题} private:int m_value; };int main() {const A obj; // const 对象,“只读”obj.func(); // 允许:func 是 const 成员函数,承诺不修改数据// obj.setValue(5); // 禁止:setValue 没加 const,可能修改数据,编译器报错return 0; }一句话总结:

const成员函数是给const对象用的 “安全接口”,通过禁止修改成员变量,让const对象调用时更安全、逻辑更自洽 。

关于 static:

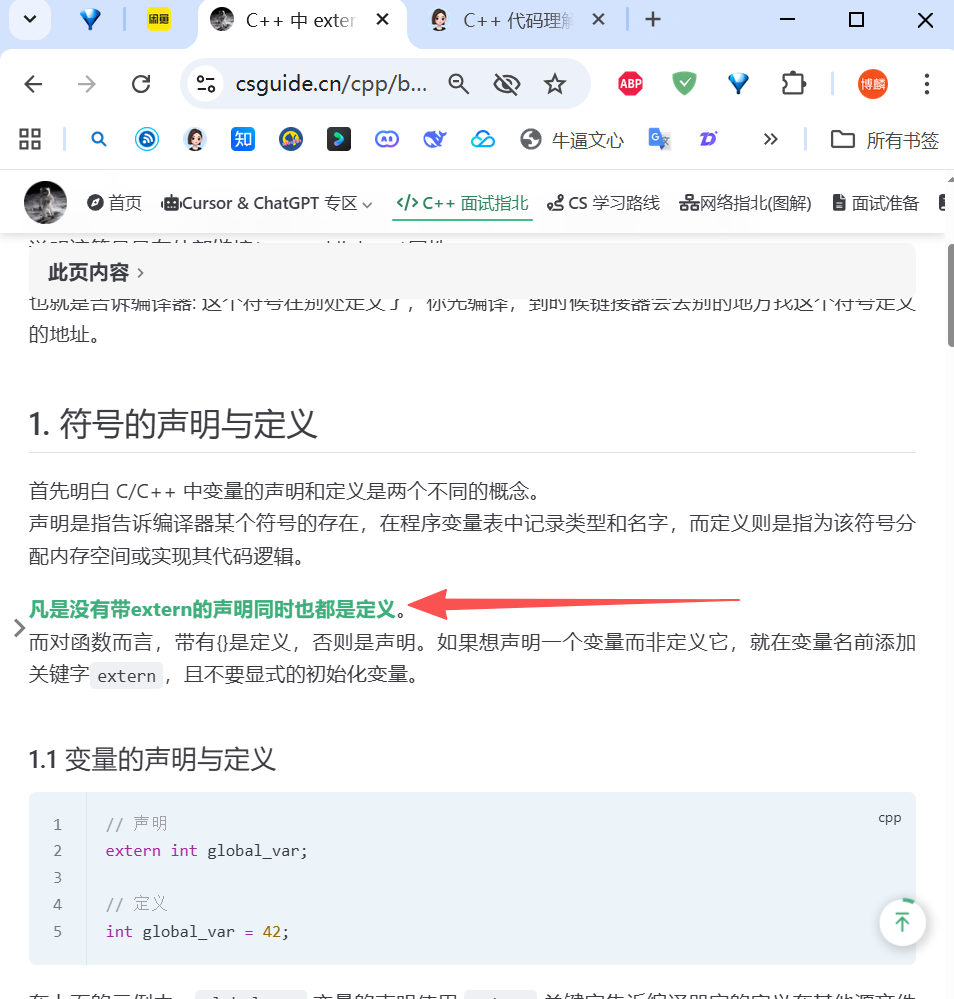

回忆之前配合#if使用的是extern,跨文件

这个是仅限当前文件

static 修饰的全局变量:

作用域限定在当前文件,其他无法访问、声生命周期为整个程序

// a.cpp 文件 static int a = 10; // static 修饰全局变量 int main() {a++; // 合法,可以在当前文件中访问 areturn 0; }// b.cpp 文件 extern int a; // 声明 a void foo() {a++; // 非法,会报链接错误,其他文件无法访问 a }

static 修饰的局部变量:

可以使得变量在函数调用结束后不会被销毁,而是一直存在于内存中,下次调用该函数时可以继续使用

#include <iostream> using namespace std;void foo() {static int count = 0; // static 修饰局部变量count++;cout << count << endl; }int main() {foo(); // 输出 1foo(); // 输出 2foo(); // 输出 3 }没有 static,就都是输出 1

static 修饰函数:

非静态函数默认是外部链接,意味着编译器会将其符号(函数名)导出到全局符号表中。当多个

.cpp文件编译后链接时, linker 会检查全局符号表,如果出现同名函数(且参数列表不同也可能因重载以外的原因冲突),会报 “多重定义” 错误(multiple definition of xxx)// a.cpp void foo() { /* 实现1 */ } // 非静态,外部链接// b.cpp void foo() { /* 实现2 */ } // 非静态,外部链接而static修饰函数时:

函数会变成内部链接,其符号仅在当前

.cpp文件可见,不会导出到全局符号表因此,不同

.cpp文件中定义同名static函数时, linker 看不到彼此的符号,自然不冲突// a.cpp static void foo() { /* 实现1 */ } // 内部链接,仅a.cpp可见// b.cpp static void foo() { /* 实现2 */ } // 内部链接,仅b.cpp可见如果俩 .cpp 文件独立自然没啥,但实际开发中,大型项目往往会将多个

.cpp文件编译后链接成一个可执行程序。这时,非静态函数的 “外部链接” 特性就会导致:只要不同文件中有同名非静态函数,链接时就会因符号重复报错

.cpp源文件 → 编译器(g++/MinGW)编译 + 链接 → 生成.exe可执行文件 → 运行.exe。1. .cpp 文件(源文件)

2. 目标文件(.o 或 .obj 文件,可连接文件)

本质:编译器对

.cpp编译后的中间二进制文件(机器码雏形)。由来:用

g++ -c main.cpp生成main.o(-c表示只编译不链接)。特点:

包含机器能理解的二进制指令,但不完整(缺少外部函数 / 变量的地址)。

属于 “可连接文件”—— 必须通过链接器处理才能生成可执行文件

3. 可执行文件(.exe 或 二进制文件 / 机器文件)

本质:链接器处理目标文件后生成的完整二进制文件,也称 “机器文件”

由来:用

g++ main.o -o program.exe(链接目标文件)生成总结:.cpp文件(文本源码) → 编译 → 目标文件(.o/.obj,可连接的中间二进制) → 链接 → 可执行文件(.exe,完整二进制/机器文件)

目标文件是 “半成品” 二进制,需要链接才能用;

可执行文件是 “成品” 二进制,能直接被机器运行;

.cpp 文件是一切的起点,纯文本代码。

小实验:

main.cpp:

// main.cpp #include <iostream>void funcA(); // 声明A的接口 void funcB(); // 声明B的接口int main() {funcA(); // 输出:A的辅助函数funcB(); // 输出:B的辅助函数 }b.cpp:

// b.cpp #include <iostream> static void helper() { // 仅b.cpp可见,与a.cpp的helper不冲突std::cout << "B的辅助函数\n"; } void funcB() {helper(); // 调用自己的helper }a.cpp:

// a.cpp #include <iostream> static void helper() { // 仅a.cpp可见std::cout << "A的辅助函数\n"; } void funcA() {helper(); // 调用自己的helper }

方式 1(分步编译 + 链接):

# 1. 分别编译每个文件生成目标文件(.o) g++ -c a.cpp -o a.o g++ -c b.cpp -o b.o g++ -c main.cpp -o main.o# 2. 链接所有目标文件生成可执行程序 g++ a.o b.o main.o -o test# 3. 运行程序 ./test在 GCC/G++ 编译器中,

-c是编译选项,作用是只编译源代码,生成目标文件(.o 文件),不进行链接操作。方式 2(一步编译 + 链接):

# 直接编译所有源文件并链接,生成可执行程序后立即运行 g++ a.cpp b.cpp main.cpp -o test && ./test所以,

-o直接从.cpp生可执行.exe文件,不生成.o后缀,但有-c就是到中间步骤即目标文件.o后缀,然后再手动链接而且函数声明可以多次,只要声明内容一致即可,定义必须有且只能有一次

void funcA();是声明。void funcA() {helper(); // 调用自己的helper}是定义。

这仨

.cpp文件main.cpp包含程序入口main函数,是程序执行的起点,负责调用其他函数。a.cpp和b.cpp本身不执行任何代码,仅提供funcA、funcB及其内部辅助函数的定义,供main函数调用时使用。这里的static void helper()仅限a.cpp内部使用,只能被同一个文件里的funcA()调用,其他文件(比如b.cpp或main.cpp)无法访问它 —— 这正是static的作用(限制文件内可见)。而

funcA()没有static,是全局可见的,所以能被main.cpp调用。两者这两者不冲突:static限制helper()仅在a.cpp内部,funcA()作为接口对外提供功能

再比如:

// a.cpp 文件 static void foo() { // static 修饰函数cout << "Hello, world!" << endl; }int main() {foo(); // 合法,可以在当前文件中调用 foo 函数 }// b.cpp 文件 extern void foo(); // 声明 foo void bar() {foo(); // 非法,会报链接错误,找不到 foo 函数,其他文件无法调用 foo 函数 }因为

a.cpp中的foo()被static修饰,它的作用域被严格限制在a.cpp内部,不会被导出到全局符号表中。

b.cpp中用extern void foo();声明想要引用foo(),但由于a.cpp的foo()是static,在编译链接时,b.cpp根本找不到这个函数的符号(static让它 “隐藏” 了),所以会报 “未定义引用” 的链接错误。所以

extern了,导致想去其他地方找但找不到,自己又没定义

关于 volatile 的作用:(这里包含自己耗费 3 周追问的指针的知识,收获相当可观,非常牛逼,精通指针了,再遇到指针就都是砍瓜切菜了)

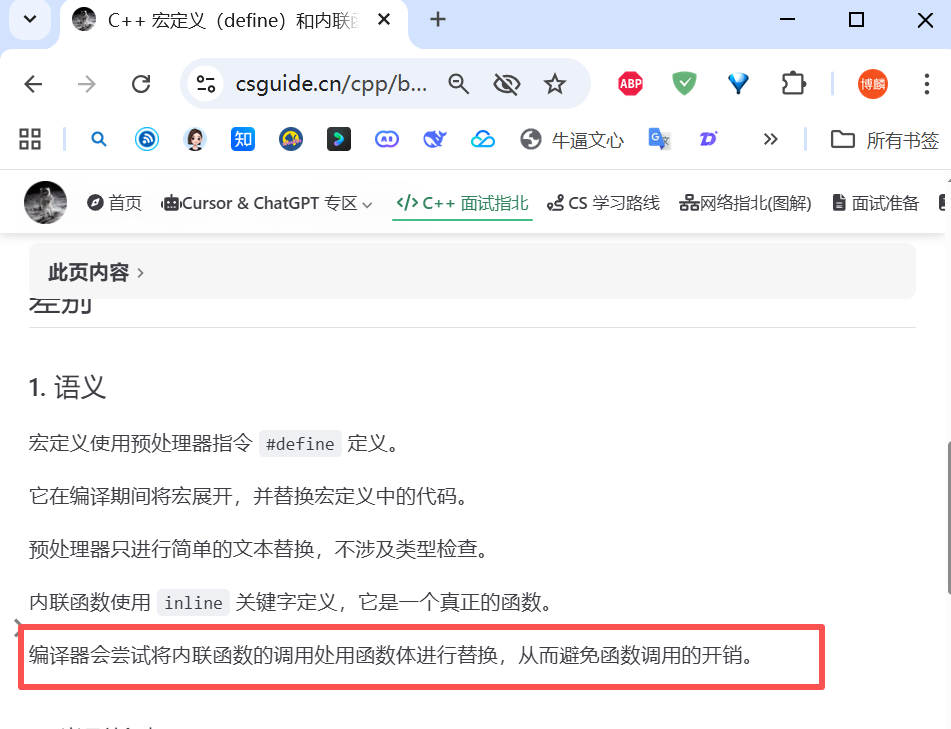

volatile用于修饰变量,表示该变量的值可能在任何时候被外部因素更改,例如硬件设备、操作系统或其他线程。编译器会禁止对该变量进行优化而导致出现不符合预期的结果,以确保每次访问变量时都会从内存中读取其值,而不是从寄存器或缓存中读取。查看代码

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pthread.h>volatile int counter = 0;void *increment(void *arg) {for (int i = 0; i < 100; i++) {counter++;}return NULL; }int main() {pthread_t thread1, thread2;// 创建两个线程,分别执行increment函数pthread_create(&thread1, NULL, increment, NULL);pthread_create(&thread2, NULL, increment, NULL);// 等待两个线程执行完毕pthread_join(thread1, NULL);pthread_join(thread2, NULL);printf("Counter: %d\n", counter); }未使用

volatile时,编译器对共享变量读写行为的底层逻辑:读的时机

当 CPU 要操作变量(如

counter++里的读操作 ),会先看 寄存器 / 缓存 有没有该变量副本。如果有,直接从寄存器 / 缓存读,不会主动去内存重新读。只有当寄存器 / 缓存里没有(或被强制失效),才会从内存读。但编译器优化可能让变量长期 “待” 在寄存器里,程序运行中就跳过内存读,直接用寄存器里的旧值。

写的时机

变量修改(如自增后),编译器为了性能,可能先把新值放 寄存器 / 缓存 里 “攒着”,不立即写回内存。

只有满足特定条件(比如变量要被其他线程访问、寄存器 / 缓存满了 ),才会把寄存器 / 缓存里的新值写回内存。这就导致内存里的变量值,和寄存器 / 缓存里的 “最新值”短暂不一致,其他线程读内存时,拿到的是旧数据。

核心矛盾

编译器优化的逻辑是:“能不读内存就不读,能不写内存就不写”,靠寄存器 / 缓存加速。但多线程下,其他线程需要内存里的 “实时值”,这就冲突了。

volatile就是打断这种优化,强制 CPU 每次操作变量都去内存读、写回内存,让内存和寄存器 / 缓存的变量值 “同步”。

有了这个 volatile,每次读写内存

而这

volatile只能解决 “编译器优化导致的可见性问题”(比如让变量每次从内存读、写回内存,不让编译器放寄存器里瞎优化 ),但它管不了 “多线程并行抢着改” 的竞争问题。

counter++的本质:

counter++看着简单,实际是 “读内存→寄存器自增→写回内存” 三步操作。多线程下,线程 A 读了counter=0还没写回,线程 B 也读counter=0,俩人各自自增写回,结果就会少算(本该 +2,实际只 +1 )所以还要加锁

关于函数为啥

void *increment(void *arg),

void *increment(void *arg)是一个线程函数,它的作用是被线程去执行。从函数指针类型角度看,它符合pthread库要求的线程函数指针类型void *(*)(void *)。这里可以简单理解为,increment函数名本身就可以当作一个指针(函数指针 ),能传递给需要这种函数指针的地方(比如pthread_create函数 ),用于告诉线程要执行哪个函数,不需要额外再写复杂的(*)形式(函数名在传递时会自动隐式转换为函数指针 )。核心:只要函数的参数、返回值形式和要求的函数指针类型(这里是

void *(*)(void *)对应形式 )匹配,函数名就能当函数指针用去传递,供像线程创建这类场景使用

为啥要用函数指针?

(我发现排序算法就是个大炸弹,之前也是 在这栽跟头,看似无脑,但却是开始用指针的一个衔接,之前邝斌那五大算法专题都不需要用指针)

(妈了个逼的的!狗艹的!这里自己拓展学习的各种指针,真的深似海啊)

(狗东西!死妈玩意的指针!总他妈在各种时候卡我,下定决心现在必须操翻搞懂他!!!在此之前啥都不学了!妈逼的!!~~~~(>_<)~~~~)

(真不知道这些大厂人有没有这种感觉,但估计没有,因为就我看到的《鱼皮》、《代码随想录》、《吴师兄》、《公子龙》、《帅地》也都是水货!就他们写那个算法网站,真就一坨屎,他们只能应付面试官,印象很深的头三位里的有个人算法网站里 KMP 肯本没抓重点,甚至让他们去刷 acm 算法题都他妈狗屁不是,一个都过不了,我是可以给他们 A 不过的题,改 bug 到 AC 的,可是这狗逼世道就是投机取巧、乌烟瘴气、骗来骗去,真正打算法竞赛的永无出头之日,这些出来写公众号蹦跶的都是速成狗,没半点真本事,更不用说其他程序员了艹。真的悲哀,我以为程序员搞技术,还算技术认真,发现太天真了。我的感悟就是之前刷算法的时候,网络上所有的讲解都狗鸡巴不是!都他妈错的!现在下定决心艹死这个狗逼指针的时候,跟豆包学,发现之前了解的、学到的、网上口口相传的,很多都他妈是错的,一知半解的!艹!)

(一个这玩意整了4、5天!!)

场景1:

你在玩一个游戏,游戏里有个打怪升级的系统。游戏开发者写了打怪的基本流程代码,但具体怪物被打败后,玩家是获得金币、经验,还是特殊道具,开发者不想把这些逻辑写死。

用函数指针的做法:

游戏开发者定义一个打怪函数,这个函数接收一个函数指针作为参数。不同的游戏策划者可以写自己的 “怪物死亡后奖励函数”, 比如

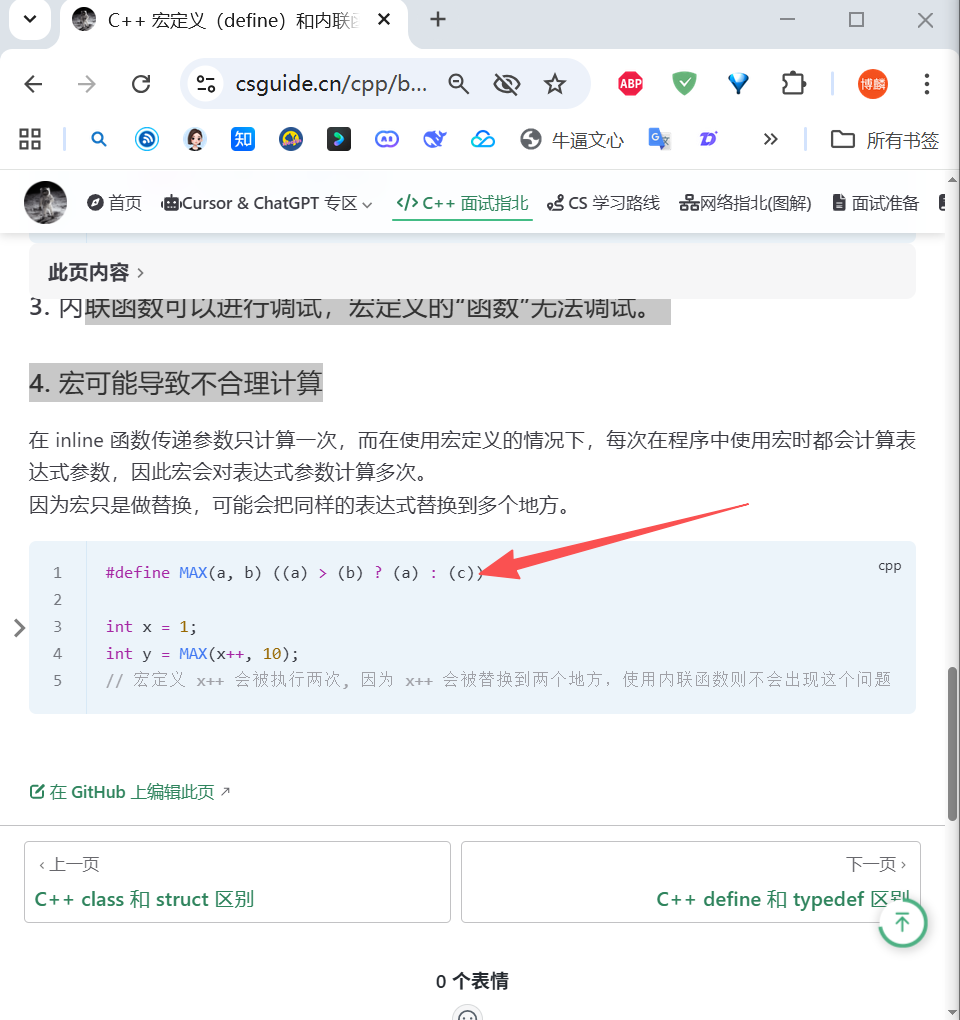

giveCoin()、giveExp(),然后把这些函数的地址(也就是函数指针)传给打怪函数。这样,每次打怪结束,打怪函数就能根据传入的函数指针,调用对应的奖励函数// 定义奖励函数 void giveCoin() {printf("获得金币\n"); } void giveExp() {printf("获得经验\n"); }// 打怪函数,接收函数指针作为参数 void killMonster(void (*callback)()) {// 模拟打怪过程printf("怪物被打败啦\n");// 调用传入的奖励函数callback(); }int main() {// 调用打怪函数,并传入获得金币的函数指针killMonster(giveCoin); }场景2:

简单回顾下 冒泡

写一个通用的排序函数,之前刷算法题的时候都是 int 所以写死就行,那么写死 int 有两种写法:

写法一:

查看代码

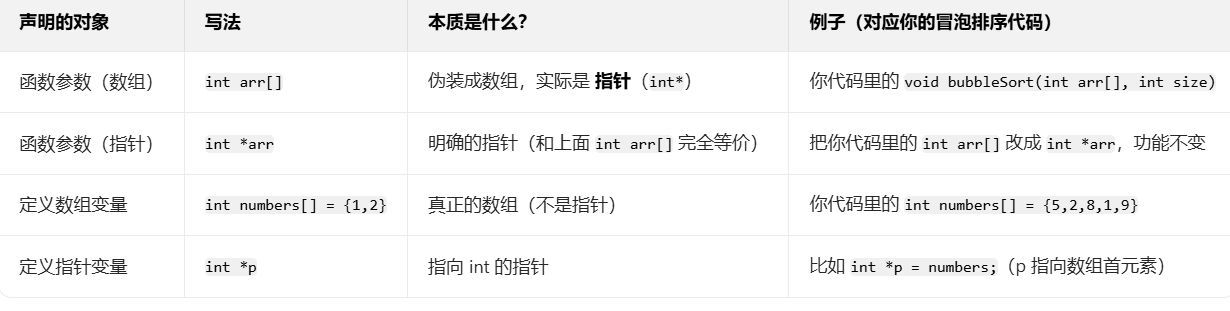

#include <stdio.h> void bubbleSort(int arr[], int size) {for (int i = 0; i < size - 1; i++) {for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {// 直接在排序函数内部写比较逻辑,不依赖外部cmp函数if (arr[j] > arr[j + 1]) {int temp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = temp;}}} } int main() {int numbers[] = {5, 2, 8, 1, 9};int count = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);bubbleSort(numbers, count);printf("排序后:");for (int i = 0; i < count; i++) printf("%d ", numbers[i]); }解释:

1、在函数定义中,

int* arr和int arr[]完全等价,数组名会自动代表数组首元素的地址,本质就是个指针。2、

sizeof(numbers)表示计算变量numbers所占用的总字节数3、这代码是不涉及任何指针的,属于传递值,等价于

int (*cmp)(int, int)这种函数指针定义,比较函数里拿到的是副本,比较函数内部直接用值比较,不影响原数据,如果传递指针int (*cmp)(int*, int*),比较函数里拿到的是原数据的地址,可以改变原函数。且在内部需要用*解引用才能拿到值。注意:这里两个

int的*要么同时有,要么都没有,而第一个cmp的*可有可无

写法一进阶:如果说带点指针味道的过度,那就是这个写法

查看代码

#include <stdio.h>// 比较两个int值(直接传值,非指针) int compareInt(int a, int b) {return a - b; }// 排序函数(直接操作数组元素值) void sortInt(int* arr, int size, int (*cmp)(int, int)) {for (int i = 0; i < size - 1; i++) {for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {// 直接传递元素值进行比较if (cmp(arr[j], arr[j + 1]) > 0) {// 交换元素值int temp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = temp;}}} }int main() {int numbers[] = {5, 2, 8, 1, 9};int count = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);sortInt(numbers, count, compareInt);printf("排序后:");for (int i = 0; i < count; i++) {printf("%d ", numbers[i]);} }解释:

void sortInt(int arr[], int size, int cmp(int, int))和void sortInt(int arr[], int size, int (*cmp)(int, int)) {这两种写法完全等价,都是声明 cmp 指针,而这个指针指向【接收两个 int 参数、返回 int 的函数】,即cmp是 “函数指针”,存的是函数的地址把函数当参数传递时,“函数类型” 会被隐式转换为 “指向该函数的指针类型”,所以

int cmp(int, int)本质就是int (*cmp)(int, int)的简写,编译时会被当作同一种函数指针参数处理,功能上没有任何区别想让

sortInt用自己写的myCmp函数来比较,得把myCmp传给sortInt。这时候你写sortInt(arr, 5, myCmp),这里的myCmp本身是 “函数类型”,但因为它要当参数传给sortInt,编译器就自动把它转成 “指向myCmp这个函数的指针”了 —— 这也是为啥你写void sortInt(..., int cmp(int, int))能生效,因为编译器知道这里的cmp其实是个指针,只是帮你省了写(*)的功夫但注意这两种写法只有出现在函数列表的时候才等价,都表示 “一个指向特定类型函数的指针

但在函数参数列表外,两者完全不同(一个是函数声明,一个是指针变量):

单独写

int cmp(int, int);→ 是函数声明(声明了一个接收两个 int、返回 int 的函数单独写

int (*cmp)(int, int);→ 是函数指针变量定义(定义一个能存函数地址的变量)指针变量的名字是

cmp。单独说

cmp时,它是指针变量本身(存着函数的地址);用*cmp可以间接访问它指向的函数(实际调用时可简化为cmp(...),编译器会自动处理),例如:int (*cmp)(int, int);定义后,cmp = add;(add是符合类型的函数),此时cmp中存储的就是add函数的地址。

比如:

查看代码

#include <stdio.h>// 定义一个符合格式的函数(两个int参数,返回int) int compare(int a, int b) {return a - b; // 示例:返回差值,用于比较 }int main() {// 定义函数指针变量cmp,指向"接收两个int、返回int"的函数int (*cmp)(int, int);// 让指针指向具体函数compare(函数名即地址)cmp = compare;// 调用方式1:用指针调用(*cmp等价于cmp)int result1 = (*cmp)(3, 5);// 调用方式2:简化写法(编译器自动处理指针到函数的转换)int result2 = cmp(3, 5);printf("结果1:%d\n", result1); // 输出:-2printf("结果2:%d\n", result2); // 输出:-2 }发现指针可以当函数来用,至此总结就是:

函数参数中的函数名自动转换为指针:当函数作为参数传递时(如

void sortInt(..., int cmp(int, int))),编译器会自动将函数名隐式转换为函数指针,所以int cmp(int, int)作为参数时,实际等价于int (*cmp)(int, int),这是 C 语言为简化写法的规定。调用函数指针时

*可省略:代码中(*cmp)(3,5)和cmp(3,5)等价,因为编译器会自动处理函数指针的解引用,允许直接用指针名调用函数,这也是 C 语言的语法简化,本质上两者都是通过指针找到函数地址并调用。函数指针就是指向函数的指针,直接用这个指针调用函数就直接写这个指针名字加不加

*都行,两者的核心都是:C 语言中函数名在大多数场景下会被隐式转换为函数指针,因此可以省略显式的*或&(取地址)。例子见此文搜“(后面针对这个代码,会做相当多的分析、深入探讨)”,函数名在多数场景下会隐式转换为函数指针,因此函数指针调用时可省略*,传递函数地址时可省略&,本质都是这种隐式转换的体现。- 函数作为参数传递指的就是函数指针

写死只比较 int 类型的话,有没有指针无区别。指针只是给【既比较 int 也比较 char】用的。那把写死比较 int 类型的搞成指针写法,为下面做铺垫,压压惊开开胃

写法二:

查看代码

#include <stdio.h> int compareInt(int* a, int* b) {return *a - *b; } void sortInt(int* arr, int size, int (*cmp)(int*, int*)) {for (int i = 0; i < size - 1; i++) {for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {if (cmp(&arr[j], &arr[j + 1]) > 0) {int temp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = temp;}}} } int main() {int numbers[] = {5, 2, 8, 1, 9};int count = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);sortInt(numbers, count, compareInt);printf("排序后:");for (int i = 0; i < count; i++) {printf("%d ", numbers[i]);} }解释:

这里直接 & 了,是因为明确知道是比较 int,

&arr[j]就是第 j 个元素的地址(int*类型),无需额外计算但到此为止,统说下整个的代码,这里头一次真正自己想搞懂函数指针,也就是指向函数的指针,那这玩意目前刚学不用研究透彻,只知道这个指针是为了当参数就行,那函数当参数刚接触,一屁眼子疑惑,我一一来说,说完就嘎嘎牛逼嘎嘎透彻

首先定义的时候,

int *p;表示 “这是个指针”。但. 当你 “使用变量” 时,*表示 “解引用”int a = 10; int *p = &a;嘎嘎简单不多逼逼下一个

Q:调用的时候

bubbleSort(numbers, count);写成number[]可以吗?显然不行,A:因为

[]是数组的声明语法,如int numbers[] = {1,2,3};,只能在声明变量或函数参数时候用。而函数调用时,numbers是已经定义好的数组名,此时它要么代表数组本身,要么被隐式转换为首元素地址,根本不需要也不能加[]。正确的写法只能是

bubbleSort(numbers, count);,这里的numbers会被隐式转换为指向首元素的指针(int*类型),与函定义的数参数int arr[](本质是int*)完美匹配。

Q:那

int arr[]到底是啥?A:

int arr[]是一种数组形式的指针声明,本质上等价于int *arr,比如void bubbleSort(int arr[], int size) { ... },这里的int arr[]看起来是数组参数,实际上和int *arr完全一样,函数内部操作的是指向数组首元素的指针,通过它来访问数组元素(如arr[j]等价于*(arr + j))。

Q:这些我早都知道,但现在涉及了更多的东西反而糊涂了!!

arr、arr[]、*,都是啥啊A:再深入说原理:

声明场景:你在 “告诉编译器” 这个东西是什么(是数组?是指针?),需要写清楚 “类型规则”;

调用场景:你在 “实际用” 已经声明好的东西,只需要写 “东西的名字”,不用再写类型规则。

场景 1:声明(函数参数 / 变量定义)—— 这里才需要

arr[]或*

场景 2:调用(传函数参数)—— 这里只需要写 “名字”,绝对不能加

[]或*

总结就是:

调用函数时,绝对不能写

arr[]:比如bubbleSort(numbers[], count)是错的 ——[]是声明时用的 “类型规则”,调用时只需要传数组名(numbers);调用函数时,除非特殊需求(比如传指针的地址),否则不写

*:比如bubbleSort(*numbers, count)是错的 ——*是 “解引用”(拿指针指向的值),这里需要传地址,不是值;声明函数参数时,

int arr[]和int *arr随便写,完全等价:不用纠结哪个对,重点是知道它们本质都是指针,用来接收数组首元素的地址。用冒泡排序代码验证一下:声明函数时:

int arr[](对)、int *arr(对);调用函数时:

numbers(对)、numbers[](错)、*numbers(错)。

Q:那为啥啊?

A:其实是 C 语言设计时的 “妥协” 与 “简化” —— 既要让代码写起来直观(能体现 “操作数组” 的意图),又要避免内存浪费,最终形成了 “声明和调用时用法不一样” 的规则。

1. 为什么 “声明函数参数时”,

int arr[]能存在(还等价于int *arr)?本质是 C 语言不想让你 “传整个数组” —— 如果真的允许 “传整个数组”,会发生什么?比如你定义了

int numbers[1000](占 4000 字节),如果调用函数时要把这 4000 字节完整拷贝一份传给函数,会严重浪费内存和运行时间。所以 C 语言做了个 “规定”:数组作为函数参数时,自动 “退化” 成指向首元素的指针(只传 4/8 字节的地址,不拷贝整个数组)。

但直接写

int *arr又有个问题:程序员看代码时,可能不知道这个指针是用来处理数组的(比如你写bubbleSort(int *arr, ...),别人可能误以为是 “处理单个指针”,不是 “处理数组”)。于是 C 语言又留了个 “人性化语法”:允许你写int arr[]来声明参数 —— 它看起来像数组,能明确告诉读者 “这里要传一个数组”,但编译器会悄悄把它解读成int *arr(本质还是指针)。总结:int arr[]是 “给人看的直观写法”,int *arr是 “给编译器看的真实写法”,二者在函数参数声明里完全等价。2. 为什么 “调用函数时”,不能写

arr[]或*arr?因为 调用时的核心是 “传正确的值”,而

[]和*在这里都是 “多余的干扰”:先看

[]:[]是 “声明时的语法符号”(用来告诉编译器 “这是数组类型”),比如int numbers[] = {1,2}里的[],是在定义数组时用的。而调用函数时,numbers已经是一个 “现成的数组名” 了,它要么代表数组本身,要么会自动转成首元素指针 —— 你再写numbers[],编译器会懵:“[]在这里干嘛?是要定义新数组吗?可这里是函数调用啊!” 所以直接报错。再看

*:*是 “解引用符号”,作用是 “通过指针拿它指向的值”。比如你有指针int *p = numbers(p 指向首元素 5),*p就等于 5(首元素的值)。而函数需要的是 “数组首元素的地址”(比如numbers自动转成的地址),如果你传*numbers,相当于传了 “首元素的值 5”—— 函数拿到 5 后,会把 5 当成地址去访问内存(比如arr[j]变成*(5 + j)),这会直接越界崩溃,完全不符合需求。总结:调用时只需要传 “数组名”(比如

numbers)—— 它会自动转成函数需要的首元素指针,加[]是语法错误,加*是传错了值(传了元素值,不是地址)。C 语言为了 兼顾 “代码直观性” 和 “内存效率”,在 “声明时” 允许用

int arr[]伪装数组(实际是指针),让你知道要处理数组;在 “调用时” 只让你传数组名(自动转地址),避免多余语法导致错误 —— 本质是 “语法设计服务于实际需求” 的结果。懂了很多!

- 再说点东西,

int arr[3] = {1, 2, 3};1、

arr:数组名在大多数情况下会被隐式转换为 “指向数组首元素的指针”(int*类型),等价于&arr[0]。例如:arr和&arr[0]地址相同,都指向第一个元素1。2、

&arr:表示 “指向整个数组的指针”(int(*)[3]类型,即指向包含仨 int 的数组的指针)。它的地址和arr相同,但含义不同:&arr + 1会跳过整个数组(移动 3*4=12 字节),而arr + 1只跳过一个元素(移动 4 字节)。3、

*arr:等价于arr[0],表示数组的第一个元素(值为 1)。因为arr是首元素指针,*arr就是解引用这个指针,得到首元素的值。4、

arr[]:这是数组的声明形式(如int arr[] = {1,2,3}),表示定义一个数组,编译器会根据初始化内容推断长度。简单总结:

arr≡&arr[0](首元素指针)

&arr是整个数组的指针(地址相同,类型不同)

*arr≡arr[0](首元素的值)

arr[]是数组的声明语法数组和函数的语法规则不同,数组名的转换更复杂,核心是区分 “指向元素的指针” 和 “指向整个数组的指针”

Q:“指向整个数组的指针”咋理解?

A:假设你有一个 “装 3 个苹果的盒子”(对应代码里的

int arr[3],3 个 int 元素的数组)。“指向苹果的指针”:是指着盒子里某一个苹果(比如第一个苹果),关注的是 “单个元素”;

“指向整个数组的指针”:是指着整个盒子,关注的是 “装 3 个苹果的整体”—— 它的 “目标” 不是单个元素,而是整个数组。

再回到代码,用

int arr[3] = {1,2,3}举例:1. 先明确

int(*)[3]这个类型的含义

int(*)[3]是一个 “指针类型”,翻译过来就是:最里面的

[3]表示 “指向的目标是一个包含 3 个元素的数组”;前面的

int表示 “这个数组里的每个元素是 int 类型”;括号

(*)是为了强调 “这是一个指针”(如果写成int*[3]就变成 “指针数组” 了,完全不同)。所以

int(*)[3]的本质:专门用来指向 “包含 3 个 int 的数组” 的指针,它的 “目标单位” 是 “整个数组”,不是单个 int。2. 用代码看区别:地址相同,但 “步长” 不同(关键!)

虽然

arr(首元素指针)和&arr(整个数组指针)的起始地址数值完全一样(都指向数组开头),但它们的 “步长”(指针 + 1 时移动的字节数)完全不同 —— 这就是 “指向单个元素” 和 “指向整个数组” 的核心差异:

#include <stdio.h> int main() {int arr[3] = {1,2,3};// 1. 打印地址(数值相同)printf("arr的地址:%p\n", arr); // 比如输出 0x7ffeeabc1230printf("&arr的地址:%p\n", &arr); // 同样输出 0x7ffeeabc1230(地址数值一样)// 2. 看指针+1后的差异(步长不同)printf("arr+1的地址:%p\n", arr+1); // 0x7ffeeabc1234(移动4字节,跳过1个int)printf("&arr+1的地址:%p\n", &arr+1); // 0x7ffeeabc123c(移动12字节,跳过3个int)return 0; }

arr是int*类型(指向单个 int),+1 时移动 “1 个 int 的大小”(4 字节),只跳过 1 个元素;

&arr是int(*)[3]类型(指向整个数组),+1 时移动 “整个数组的大小”(3*4=12 字节),直接跳过整个数组。

int(*)[3]这种指针,就像给 “装 3 个 int 的数组” 贴了个 “专属标签”—— 它只认 “整个数组” 当目标,所以操作时(比如 + 1)也是按 “整个数组” 的尺寸来算,和普通的 “指向单个 int 的指针”(int*)完全不是一回事而指针变量的名字就夹在

*和[ ]中间。比如还是用int arr[3] = {1,2,3};,要定义一个 “指向整个数组的指针变量”,写法是:int (*p_arr)[3] = &arr;, 看看咋用

代码:

查看代码

#include <stdio.h> int main() {int arr[3] = {1,2,3};// 定义“指向整个数组的指针”,名字叫 p_arrint (*p_arr)[3] = &arr; // 访问数组元素的两种方式(本质都是通过指针找元素)// 1. 先解引用 p_arr(得到整个数组 arr),再用 [ ] 取元素printf("第一个元素:%d\n", (*p_arr)[0]); // 等价于 arr[0],输出 1printf("第二个元素:%d\n", (*p_arr)[1]); // 等价于 arr[1],输出 2// 2. 也可以通过指针偏移(但因为 p_arr 是数组指针,偏移要注意步长)// 这里 p_arr 指向 arr,p_arr+1 会跳过整个 arr,所以很少这么用 }这个指针和普通指针(比如

int* p,p 是名字)一样,“指向整个数组的指针” 也有自己的名字,只是声明时要把名字放在(*)里,保证它先和*结合,成为指针变量把

arr想象成一个装了 3 个苹果的快递箱,箱子里有 3 个格子,分别放着苹果 1、苹果 2、苹果 3(对应arr[0]、arr[1]、arr[2]);这个箱子本身就叫arr(整个数组),它不是单个苹果,而是 “装 3 个苹果的整体”。

(*p_arr)为什么是 “整个数组 arr”?

*在这里是 “解引用”,意思是 “根据指针找到它指的东西”:

p_arr指着 “arr 快递箱”,所以*p_arr就是 “找到这个快递箱本身”(整个箱子,不是单个苹果);就像你根据标签上的地址找到快递箱,

*p_arr就是 “那个箱子本身”—— 也就是arr数组整体

(*p_arr)[0]为什么是arr[0]?先通过*p_arr找到 “整个快递箱”(就是arr);再用[0]从箱子里拿出第一个苹果 —— 和直接从arr里拿arr[0]完全一样。

- 好,至此透彻了一些,再继续看点其他的。关于数组名到底是个啥鸡巴玩意?众所周知的就是:数组名是指针,是指向首地址的一个指针,但大错特错!其实扯了这么多最开始是因为我觉得 arr 这个数组名是指针,但其实不是,所以才引出了这么多追问!(数组名不是指针引发的血案)

咱们得把 “数组名的本质” 和 “编译器对数组名的使用规则” 拆开来,就像分清 “一张纸本身” 和 “我们在纸上写什么”

比如写

int arr[3] = {1,2,3};,编译器会做两件事:申请一块 12 字节的内存(int 占 4 字节 × 3 个元素),用来存 1、2、3 这三个值;

给这块内存贴一个 “标签”,就是

arr—— 它的作用只有一个:告诉编译器 “这片 12 字节的内存叫 arr”。数组名

arr不占用额外内存:它不是像指针变量(比如int *p)那样,需要额外 4/8 字节存地址;arr只是个 “标识”,就像你家大门上的 “301” 门牌号,门牌号本身不占额外空间,只是用来指代你家那套房子。数组名

arr本身不 “存” 地址:它自己不是 “装地址的容器”,但它能 “对应” 一个地址 —— 就是这片 12 字节内存的起始位置(和首元素arr[0]的地址数值相同),因为标签必然贴在内存块的开头。再解释之前的矛盾:“数组名不存地址”,但为啥能 “用成地址”?

这是编译器的 “特殊处理”—— 为了让我们能方便操作数组元素,编译器规定:当你在 “需要地址的场景” 里用数组名

arr时,它会自动把arr当成 “这片内存的起始地址”(也就是首元素arr[0]的地址)来用。

int *p = arr;:这里需要给指针p赋值一个地址,编译器就把arr对应的 “内存起始地址” 赋给p(相当于int *p = &arr[0];);

printf("%d", arr[1]);:本质是先通过arr找到内存起始地址,再往后偏移 4 字节(一个 int),取对应的值 —— 这里arr也被当成地址用了。这种 “当成地址用”,是编译器的 “临时转换”,不是说

arr本身就是地址。最后回到 “&arr”:为啥它是 “整个数组的地址”?

&符号的作用是 “获取变量的地址”,但这里的 “变量” 要广义理解 ——arr代表的 “整个 12 字节内存块”,也算是一个 “整体变量”(类型是int[3],不是单个 int)。所以

&arr的意思是:获取 “arr 这个 12 字节内存块” 作为一个整体的地址。它和 “arr 被转成的首元素地址”(&arr[0])的区别,就像:你家 “301 这套房子的地址”(

&arr):指向的是 “整个房子”(120 平米);你家 “大门的地址”(

arr转成的地址):指向的是 “房子的入口”(对应首元素)。数值上两者可能一样(都是你家所在的楼栋门牌号),但 “指向的范围” 完全不同 ——

&arr+1会跳过整个 12 字节(整个房子),而arr+1只跳过 4 字节(一个 int,相当于房子里的一个房间)。一句话总结,彻底理清:

arr本身:是 “12 字节内存块的标签”,不占内存、不存地址,只代表 “这片内存”;用

arr时:编译器自动把它转成 “这片内存的起始地址”(首元素地址),方便操作元素;

&arr:是 “获取整个内存块的地址”,指向的是 “整个数组”,不是单个元素。所以,编译器为了省事,就把

arr自动转成 “第一个元素的地址”(&arr[0]),不用你每次都写&arr[0]—— 这就是 “隐式转换”。但你要记住:转换后是 “首元素地址”,不代表

arr本身就是这个地址。就像你说 “去 XX 街 100 号”,默认是找第一个快递盒,但 “XX 街 100 号” 本身还是 “整个快递站”,不是 “第一个快递盒”。“arr 转的首元素地址” vs “&arr 的数组地址”

还是快递站例子:

arr转成的 “首元素地址”:相当于 “XX 街 100 号快递站的第一个快递盒”(指向单个元素);&arr的 “数组地址”:相当于 “XX 街 100 号快递站”(指向整个快递站)。数值上两者可能一样(比如都是 0x1234),但 “指向的范围” 完全不同:如果你从 “第一个快递盒” 往后跳 1 步(

arr+1),就到 “第二个快递盒”;如果你从 “整个快递站” 往后跳 1 步(

&arr+1),就跳过整个快递站,到 “下一个快递站”(跳过 3 个元素)。

arr能隐式转成首元素地址,是编译器的 “方便操作”,不代表arr本身是地址(它还是整个数组);

arr有地址,就是&arr—— 这个地址指向 “整个数组”,和 “隐式转出来的首元素地址” 不是一回事零零碎碎说了一堆终于搞懂了

再墨迹两句:

数组名没地址 和 int arr[] 的关系:

int arr [] 是声明数组,意思是我要一块内存,用来装多个 int,给它起个名叫 arr。这里的 arr 就像给那片内存贴的标签,标签本身不占地方(内存),只是方便你指代那片内存。

数组名没地址是说:这个标签 arr 本身不在内存里存着,所以你没法取标签自己的地址,就像你不能问“3 号楼”这三个字写在哪个位置,因为它只是个名字。但标签 arr 对应的那片内存(整个数组)是有地址的

所以,数组名是指针是错的!!

数组名是 “数组这片内存的名字”,是“一块内存的标识”,它不占用额外内存,也不能被赋值(你不能写

arr = 其他地址)。指针是 “存地址的变量”,占用 4/8 字节内存,里面存的是另一个内存的地址,而且可以被赋值(

p = &arr[0]是合法的)。—— 两者本质完全不一样。

数组名

arr= “3 号楼” 这个名字(用来指代整栋楼,本身不是实物,不占地方);指针变量int* p= 一张小纸条(能写字,纸上写的 “3 号楼 101” 就是地址,纸条本身占地方)。哪怕

arr有时候会被 “自动当成首元素地址”(比如int* p = arr),也只是 “用起来像指针”,不是 “它本身是指针”—— 就像你用手机扫码付款,手机 “用起来像钱包”,但手机本身不是钱包。妈逼的现在豆包更新了回答方式,会显示出两种,且无法删除、编辑啥的

再次总结,重复加深印象:

关于 arr 数组名:

用

arr就等于用 “第一个元素的地址”(&arr[0]),但有 2 个特殊情况(arr代表整个数组):用在

sizeof(arr)里:算的是整个数组的总大小(比如 3 个 int 就是 12 字节)。用在

&arr里:&arr是 “整个数组的地址”关于

&arr:类型是

int(*)[3](指向整个数组的指针),专门用来 “指整个数组”。和

arr的区别:arr + 1跳 1 个元素(4 字节);&arr + 1跳整个数组(12 字节)。关于

*arr:就是 “第一个元素的值”(

arr[0])。因为arr是第一个元素的地址,*arr就是 “解引用” 这个地址,得到值。关于

arr[]:只在声明数组时用(比如

int arr[] = {1,2,3}),表示 “这是个数组”,编译器会自己算长度再继续说几个 :

&arr的类型正好是int(*)[3],和 “指向整个数组的指针” 类型完全匹配

int arr[3] = {1,2,3}; int (*p)[3] = &arr; // 正确:类型完全匹配 int (*p)[3] = arr; // 错误:arr是int*类型,和int(*)[3]不兼容数组名(比如 arr)更像一个 “标签”,它本身不占用内存,也没有自己的地址—— 它的作用就是 “标记” 一片固定的内存区域,这片区域就是数组实际存储元素的地方

但数组名有类型,

比如:

int arr[3]中,arr的类型是 “包含 3 个 int 元素的数组”,写作int[3], 即数组名是一个数组类型,读作“包含 3 个 int 元素的数组类型”,但当你写arr + 1、*arr、arr[0]时,arr会被隐式转换成int*类型(指向首元素arr[0]的指针);但这是 “临时转换”,不改变arr本身是int[3]数组类型的本质比如:

char str[10]中,str的类型是 “包含 10 个 char 元素的数组”(写作char[10])。唯一例外:当数组名用在

sizeof(arr)或&arr中时,不会转换为指针:

sizeof(arr)计算的是整个数组的大小(比如int[3]就是 12 字节);

&arr得到的是「指向整个数组的指针」(类型是int(*)[3]),这时候&arr + 1会跳过整个数组的大小说明:数组名没地址,没内存,但却有类型。

“类型” 是编译器给的 “身份标签”:用来告诉编译器 “这个东西是什么、该怎么用”(比如是数组还是指针、能存多少元素、运算时该怎么处理);

“内存 / 地址” 是这个东西在电脑里的 “物理位置”:只有需要 “存数据” 的东西(比如变量)才会占内存、有地址。

你家小区门口的 “1 号楼” 是个 “标识”(类似数组名

arr):它有 “类型”:是 “一栋 18 层的居民楼”(类似arr的类型是 “3 个 int 的数组”)—— 这个 “类型” 决定了它是 “楼” 不是 “车”,能住多少人;但 “1 号楼” 这个标识本身,不占物理空间(不会在小区里找个地方 “放这个名字”),也没有 “自己的地址”(你不会说 “1 号楼这个名字在小区的哪个位置”)—— 它只是用来指代那栋实际存在的楼(类似arr指代那片存数组元素的内存)。回到数组名

arr:为什么有类型?

编译器需要知道

arr是 “数组”(不是指针 / 变量)、元素是int、长度是 3—— 这样才能正确计算sizeof(arr)(3×4=12 字节)、判断&arr的指针类型(必须是int(*)[3])、处理arr的隐式转换(转成int*指向首元素)。如果没有类型,编译器根本不知道该怎么用arr。为什么没内存 / 地址?

arr只是个 “标识”,用来指代那片存arr[0]、arr[1]、arr[2]的内存(这片内存有地址)。arr本身不存任何数据(不像指针变量int* p,需要占 4/8 字节存地址),所以它不需要内存,也没有自己的地址。就像 “1 号楼” 这个名字不占空间,但不妨碍它有 “居民楼” 的类型;arr没内存 / 地址,也不妨碍它有 “int [3] 数组” 的类型 —— 两者完全不冲突

- 说完了 数组名 到底是个鸡巴啥玩意,再说下 传参、定义、调用 相关的一些东西,:

传参时(实参):函数名本身就代表函数的地址,和加

&取地址的效果完全一样。这是为了写代码更方便,不用每次传函数都手动加&。函数名 ≡ & 函数名声明时(形参):写

int cmp(int, int)时,编译器会自动把它当成函数指针int (*cmp)(int, int)来处理。为了简化写法,让函数指针的声明看起来更像普通函数声明,降低理解难度。int 函数名 (参数) ≡ int (* 函数名)(参数)

代码:(后面针对这个代码,会做相当多的分析、深入探讨)

查看代码

#include <stdio.h> #include<iostream> using namespace std// 1. 普通函数(要被传递的函数) int compare(int a, int b) { return a - b; }// 2. 形参声明:两种写法等价(都是声明“cmp是函数指针”) // 写法A:没写*,编译器自动补成指针 void sort(int cmp(int, int)) { // 这里用 cmp 其实就是用函数指针,和下面写法B的 (*cmp) 效果一样int res = cmp(1, 2); } // 写法B:显式写*,明确表示cmp是函数指针(和写法A完全等价) void sort(int (*cmp)(int, int)) { //*是指针声明的一部分,用来表示cmp是函数指针,不是解引用。这里*和括号结合,是声明语法的一部分。int res = (*cmp)(1, 2); //:*作用于已声明的指针变量cmp,表示通过指针访问目标函数,是解引用,和上面的 cmp(1,2) 效果一样,因为规定函数指针在调用时,编译器会自动处理解引用操作。 }// 3. 实参传递:两种写法等价(都是传“compare函数的地址”) int main() {sort(compare); // 写法1:函数名自动视为地址(等价于&compare)sort(&compare); // 写法2:显式取地址(和上面完全等价)sort(*compare); //写法3:单独说 }解释:

函数名本质就是函数的入口地址,

Q:我的思考是,这里怎么一会

&一会*,不都是调用吗?A:但其实不是!

int res = cmp(1, 2);是通过函数指针调用函数(执行函数逻辑,得到返回值)。sort(compare);是传递函数地址作为参数(将函数作为参数传给另一个函数,不执行函数逻辑)

Q:不都是调用的步骤吗?

A:不是,本质区别是“是否执行函数逻辑”

int res = cmp(1, 2);:是调用函数—— 会执行cmp指向的函数(比如compare),计算1-2并返回结果,最终把值赋给res,这一步有函数的实际执行过程。

sort(compare);是传递函数地址—— 仅把compare的地址传给sort的参数cmp,不执行compare函数,只是让sort内部能通过这个地址找到compare,后续由sort内部决定何时调用(比如sort里的cmp(1,2)才是调用compare函数)。这步只是调用sort函数,而compare是作为参数传递给sort,而非调用compare函数。

Q:那如果

sort有返回值,把这个返回值给一个变量,那sort(compare);就要写成比如int a = sort(*compare)?A:狗娘养的死全家的豆包用阳寿回答问题!艹!耽误我一天!一开始说的是错误结论:

无论

sort是否有返回值,传递函数地址时都用sort(compare)或sort(&compare),绝不能写成sort(*compare)。compare是函数名,隐式转为指针(地址)。*compare是对指针解引用,得到的是函数本身,而函数不能直接作为参数传递,假设sort返回int,也是int a = sort(compare);或int a = sort(&compare);后来自己实践又追问,发现可以写

sort(*compare)。任何语言都 绝对不能传递 “整个函数实体”,只能传递函数的地址(入口地址)”。sort(*compare)本质还是传递地址。当你写*compare时,看似是 “对函数指针解引用得到函数本身”,但 C 语言编译器有个特殊规则:对 “函数地址 / 函数指针” 做解引用(*)后,编译器会自动把结果再转成函数地址。所以*compare最终的效果,和compare(函数名,本身就是地址)、&compare(显式取地址)完全一样 —— 都是传递 “函数的地址”,而非 “整个函数”。三种传参写法的本质等价(但推荐度不同):

sort(compare):函数名隐式转为地址,简洁规范,推荐使用;

sort(&compare):显式取地址,语法正确但冗余(函数名已代表地址);

sort(*compare):看似解引用 “得到函数本身”,但编译器会自动转成地址,语法合法但逻辑冗余、可读性差,绝对不推荐;

Q:和

int res = (*cmp)(1, 2);的差别?A:

int res = (*cmp)(1, 2);是通过函数指针调用函数(执行函数逻辑),而sort(compare)是传递函数地址(不执行函数),核心区别在于是否执行函数体:

(*cmp)(1, 2):cmp是函数指针变量(指向某个函数,比如compare)。*cmp解引用指针,得到函数本身,再加(1,2)就是调用该函数。会实际执行compare(1,2)的逻辑,返回结果给res

sort(compare):仅将compare的地址传给sort函数的参数(cmp指针)。不执行compare函数,compare此时只是一个 “地址值”。sort内部会用这个地址,在需要时通过cmp(1,2)或(*cmp)(1,2)调用函数简单说:前者是 “调用函数并获取结果”,后者是 “传递函数地址供后续使用”。

Q:那为啥加了返回值,比如

int a = sort(compare);和int res = (*cmp)(1, 2);也不一样?A:

int res = (*cmp)(1, 2);是通过函数指针调用函数并获取返回值,这和传递函数地址是完全不同的操作:

(*cmp)(1, 2)中,*是对函数指针cmp的解引用,(1,2)是传递参数,整体会执行cmp指向的函数(比如compare),并将结果存到res中。而传递函数地址(如

sort(compare))时,既没有解引用,也没有加参数列表(),所以不会执行函数,只是把函数的地址传过去。就算

int a = sort(compare);、int a = sort(&compare);甚至不规范但 VS 不会报错的写法:int a = sort(*compare);这三个哪怕最后一个也和int res = (*cmp)(1, 2);、void sort(int (*cmp)(int, int))完全不同? 因为void sort(int (*cmp)(int, int))是定义指向函数的指针,也叫函数指针,说白点就是定义指针! 而int res = (*cmp)(1, 2);是通过指针调用现成的函数,而int a = sort(*compare);也是函数调用,但是调用sort函数,传入的compare是实参(函数地址),而int res = (*cmp)(1, 2);是在sort函数内部,通过函数指针cmp调用它指向的函数(比如compare)。总结就是

int a = sort(compare);是调用sort函数,属于函数套函数。而int res = (*cmp)(1, 2);通过指针在sort函数内部调用compare直接一层调用

Q:那加了参数呢?

A:如果加了参数,就变成了函数调用表达式,传递的不再是函数地址,而是函数的返回值。

int compare(int a, int b) { return a - b; } void sort(int (*cmp)(int, int));// 错误示例:传递的是 compare(3,5) 的返回值(-2),而非函数地址 sort(compare(3, 5)); // 错误!参数类型不匹配(需要函数指针,实际传了int)这里的compare(3,5)会先执行并返回-2,然后试图把-2传给需要函数指针的sort,导致类型错误。不加参数:

compare是函数地址(可传递给函数指针参数)加参数:

compare(3,5)是函数调用,结果是返回值(不能直接传给函数指针参数)关键区别:是否有

()加参数 —— 有就是调用函数(执行逻辑),没有就是传递地址(不执行)。到这基本清晰了,再对逼逼两句,加深记忆

首先上面的错误代码应该是

sort(compare);或者sort(&compare);而写了参数那就是返回值了正常之前写的调用函数必须和定义的匹配,必须带参数,即

compare(3,5)。但如果把函数作为参数传递给其他函数时,只能只写名字。或者加个

&。再说说

sort(*compare),这里豆包反复说不同的回答,一会说是错误写法,compare是函数名(本质是地址),*compare解引用后是函数本身,而sort要求参数是 “函数指针(地址)”,直接传函数实体类型不匹配。一会说这是正确的,因为我 VS 执行没任何问题,豆包就墙头草说 C 在解引用后会再次转成函数的地址。不纠结了那再说说函数本身是啥意思,“函数本身” 指函数的完整代码体,既不是返回值,也不是无类型 —— 它有明确的类型(由参数和返回值决定,如

int(int,int)表示 “接收两个int、返回int的函数类型”)。而 函数本身不能直接作为参数传递,必须通过地址(指针)间接传递。调用函数时,

add(函数名,隐式转为地址)和*add(解引用地址得到函数本身)在调用时完全等价,因为 C 规定无论是用地址(add)还是用解引用后的函数本身(*add),只要后面加(参数),都会被编译器正确识别为 “调用这个函数”。唯独函数作为参数的时候,必须传递函数指针也就是地址,C 语言允许 “通过地址调用函数”(语法糖),但绝不允许 “直接传递函数实体”,所以sort(*campare)这种传递实体就错了(有争议,当作正确的,但别用就行,但很多狗逼考试就他妈得看出题人,哎我一直觉得做生意做买卖甚至gyw新疆AI比赛都可以投其所好,迎合出题人的意图,但一个技术学术考试这些都是实打实的东西,妈逼的真的恶心,狗屁不懂就敢出来丢人,唉一群水货草台班子的世道,外国人也做不对四六级,梵高拿不到央美准考证,C++ 之父估计过不了面试)那再说说

*campare干啥的,其实当用于调用函数时,(*compare)(a,b)完全等价于compare(a,b),只是不能直接作为参数传给需要函数指针的地方,因为他返回值是一个值,int或void,根本不是所需要的地址所以

campare作为函数名,大多时隐式转化为函数的地址,而*campare是对函数的解引用,得到函数本身,就比如:&a是变量a的地址,*(&a)就是变量a本身

Q:那懂了,那我又思考,

campare等价于&campare有条件吗?还是一直都是?A:函数名

compare在任何时候(无论是否带参数)都等价于&compare不带参数的时候,

compare和&compare完全一样,都是函数的地址(可传给sort这类需要函数指针的参数)带参数的时候,

compare(1,2)是调用函数(得到返回值),而&compare(1,2)是语法错误(不能对函数调用结果取地址,因为函数调用的结果(返回值)通常是临时值,存放在内存的临时区域(如寄存器或栈的临时位置),没有固定的内存地址,或者说这个地址是 “瞬时的”“不允许被访问的”)而且

compare(没有括号和参数):它是 “函数名” 的原始形态,此时等价于&compare,当你写的是

compare(1,2)(有括号和参数):它已经不是 “函数名” 了,而是 “函数调用表达式”,结果是临时返回值。此时给它加&就有问题

Q:那这时候可以用

*compare吗?即sort(*compare(3, 5));A:即使加了参数,用

*compare也不对。*compare本质是对函数名的解引用(函数名隐式转为指针后再解引用),结果仍是函数本身。如果写成

(*compare)(3,5),这和compare(3,5)完全等价,都是调用函数并返回结果(比如 - 2),依然是传递返回值而非函数地址,照样会导致sort的参数类型不匹配。正确传递函数地址的方式始终是:

sort(compare)或sort(&compare)(不加参数)

- 到此说完,另外再说下 C 没有的,C++ 有的“起别名”也叫函数引用,用法是

int (&cmp)(int, int)首先,解引用是对指针(地址)说的

C++ 的引用,就是起别名,这是通过 “关联关系” 在编译期确定的 “硬绑定”,不需要像指针那样用地址来 “间接找到” 原对象。

所以C++ 的函数引用不是地址,和 “原始数据的地址” 毫无关系。不存在 “通过地址间接访问” 的过程。

声明后直接用

cmp(1,2)调用,不能写成(*cmp)(1,2)(引用没有地址,不需要解引用)。传递时直接传函数名,比如

sort(cmp),但这里cmp是引用,不是地址,类型由“被引用对象的类型” 决定,对int变量的引用,类型是int&,对函数int add(int, int)的引用,类型是int(&)(int, int)。C 没有引用的东西,只有对地址、指针解引用,没“引用”概念。

- 代码:

查看代码

#include <iostream>// 1. 先定义一个普通函数(比如计算两数之和) int sum(int x, int y) {return x + y; }int main() {// 2. 声明函数引用:ref_sum 是 sum 函数的“别名”int (&ref_sum)(int, int) = sum;// 3. 通过函数引用调用(和直接调用 sum 完全一样)int result = ref_sum(2, 3); // 等价于 sum(2, 3)// 输出结果std::cout << "结果:" << result << std::endl; // 最终打印“结果:5” }

int (&ref_sum)(int, int) = sum;:ref_sum不是指针,就是sum函数的 “另一个名字”,调用ref_sum和调用sum没有任何区别

- 继续深入捋顺梳理:

Q:之前说的,为何

sort(compare);和sort(&compare);是这样,int res = (*cmp)(1, 2);就是加*的,我理解都是调用啊?A:

本质 1:先明确两个核心场景 ——“声明函数指针” vs “调用函数指针”

你混淆的根本,是没分清

*在 “定义指针变量” 和 “用指针调用函数” 时的不同意义:场景 1:声明(定义)函数指针变量(比如

int (*cmp)(int, int);)这里的

*是声明语法的一部分,作用是 “告诉编译器:cmp不是普通变量,而是一个 “指向函数的指针””。语法结构拆解:

(int (*cmp)(int, int))括号

(*cmp)必须加,否则int *cmp(int, int)会变成 “返回 int * 的函数”(完全错了)。这里的

*不是 “解引用操作”,只是用来标记cmp的身份 —— 它是指针,指向 “参数为两个 int、返回值为 int 的函数”。这一步是 “定义工具”,就像你买了个能夹核桃的钳子(定义

cmp这个指针),还没开始夹核桃。

int cmp(int, int)这种写法,会被编译器隐式转换为函数指针类型,最终等价于int (*cmp)(int, int)(函数指针)场景 2:用函数指针调用函数(比如

(*cmp)(1,2)或cmp(1,2))这里的

*是解引用操作符,作用是 “通过指针cmp存储的地址,找到它指向的函数,然后调用这个函数”。本质逻辑:

cmp里存着某个函数(比如compare)的地址 →*cmp就是 “通过地址找到的那个函数本身” → 加(1,2)就是调用这个函数。C 语言允许偷懒:因为函数名本身就等于它的地址,所以

cmp(1,2)会被编译器自动当成 “通过cmp的地址调用函数”,和(*cmp)(1,2)功能完全一样(语法糖)。这一步是 “使用工具”,就是用钳子夹核桃(调用函数),会出结果(核桃碎了 / 函数返回值)。

本质 2:你之前混乱的 “差别”,其实是 “工具定义” 和 “工具使用” 的差别

你之前纠结的 “和

*cmp的差别”,本质是:如果你指的是 “声明时的

int (*cmp)(...)”:这是 “定义指针工具”,没执行任何函数,只是告诉编译器 “cmp是干嘛的”;如果你指的是 “调用时的

(*cmp)(1,2)”:这是 “用指针工具调用函数”,会执行函数逻辑,返回结果;而你之前提的

sort(compare):这是 “把函数的地址传给别人用”,是传递函数地址,既不是定义指针,也不是调用函数,只是 “把工具(函数)的地址递出去”。一句话总结:

声明函数指针时(

int (*cmp)(int,int);):*是 “身份标记”,用来定义cmp是函数指针;调用函数指针时(

(*cmp)(1,2)):*是 “解引用操作”,用来通过指针找到函数并执行;这俩是 “定义工具” 和 “用工具干活” 的根本区别,跟 “传地址”(

sort(compare))更是两码事

- 再次逼逼巩固:

传递函数地址时,

&函数名和函数名等价(省略&),比如:sort(compare)等价于sort(&compare)用函数指针调用函数时,

指针名()和(*指针名)()等价(省略*),比如:cmp(1,2)等价于(*cmp)(1,2)

懂了这些最基础的再说代码:

注意以上都是围绕此文搜“(后面针对这个代码,会做相当多的分析、深入探讨)”来说的

int (*cmp)(int, int)指向的是“参数为两个 int、返回值为 int 的函数” 的指针,变量名叫cmp,但不是指向cmp的指针,这个指针可以指向任何符合 “两个 int 参数、int 返回值” 的函数,不固定指向某个特定叫cmp的函数。具体指向谁是调用时传的一个符合格式的函数名。

开始上最通用的,写法三:(妈逼的这里有超级大的学问)

查看代码

// 整数比较函数 int compareInt(const void* a, const void* b) {return *(int*)a - *(int*)b; }// 字符串比较函数 int compareString(const void* a, const void* b) {return strcmp(*(char**)a, *(char**)b); }// 通用排序函数,接收比较函数指针 void mySort(void* arr, int size, int elementSize, int (*compare)(const void*, const void*)) {// 这里省略具体排序实现,假设用冒泡排序思路for (int i = 0; i < size - 1; i++) {for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {char* p1 = (char*)arr + j * elementSize;char* p2 = (char*)arr + (j + 1) * elementSize;if (compare(p1, p2) > 0) {// 交换元素char temp[elementSize];memcpy(temp, p1, elementSize);memcpy(p1, p2, elementSize);memcpy(p2, temp, elementSize);}}} }int main() {int intArr[] = { 5, 3, 1 };mySort(intArr, 3, sizeof(int), compareInt); char* strArr[] = { "cat", "apple", "banana" };mySort(strArr, 3, sizeof(char*), compareString); return 0; }接收一个比较函数的指针作为参数。

排整数数组时,传入整数比较函数,

排字符串数组时,传入字符串比较函数。

这样,同一个排序函数,通过不同的比较函数指针,就能处理不同类型数据的排序。

解释:(一直追问到了女娲补天、盘古开天辟地的最底层设计逻辑理论知识,然后又从这些来到现在的知识点,反复抽插,打通所有疑惑)

通用的

mySort要支持任意类型必须用char*做基地址(最小字节单位),通过j * elementSize计算偏移量,这样才能适配不同大小的元素(int 占 4 字节,char * 占 8 字节等)这里的排序函数

mySort里就不能再用&了,因为它要处理任意类型的数组,而&的用法依赖于具体类型。比如对于

int数组,因为知道每个元素是int类型,&arr[j]能正确拿到第 j 个元素的地址但通用函数

mySort的参数是void* arr(丢失了具体类型信息),编译器无法知道arr指向的数组元素是什么类型,也就无法通过&arr[j]来计算地址,j的偏移量取决于元素大小,&arr[j]能否用,取决于arr的类型是否明确,而void本身没有类型没有大小这里就是手动算大小,所以通用函数必须用

char*做基地址,配合elementSize(元素字节数),通过j * elementSize这种字节级的偏移计算来定位元素,不管元素是什么类型,都能正确找到地址。而专用函数

sortInt因为知道是int数组,所以可以直接用&arr[j]—— 本质是因为它提前知道了元素类型和大小。

p1的类型?是指针类型,具体来说是

char*类型(字符指针类型)。这个是永远不变写死的指针类型本身包含两重信息:

1、它是指针(用来存储地址);

2、它的基类型是

char(决定了指针运算的偏移量,比如p1+1会偏移 1 字节,而如果p1是int*,那p1+1会偏移 4 字节)

p1指向的东西?因为

arr是int数组,j * elementSize(比如 j=1 时就是 4 字节)计算出的偏移,让 p1 最终指向的是数组里下标为 1 那个 int 元素的起始地址。所以,“

p1是指针类型”,和 “p1指向的数据是什么类型” 是两回事。知道这个以后,说结论:编译器它只认指针自己的 “身份证”(类型),不认指针指向的 “实际内容”。

比如:假设 p1 指向的内存地址是

0x100,这段内存里存的二进制是00000000 00000000 00000000 00001010(共 4 字节,对应十进制 10)现在分析这个事:

如果,用 p1 本身的类型

char*解读,编译器看到char*,就只会 “抓 1 字节” 来读 —— 电脑都是小端序,因为都是最低位字节开始先运算,比如 13 + 47 都是先 3 + 7 ,那小端序的低字节存在低地址运算就很方便,低地址先拿到低字节在对,所以,假设这段 4 字节 int 数据(值为 10,二进制00000000 00000000 00000000 00001010),存在内存地址0x100~0x103里。按「小端序」存储时,字节会反过来放:

地址

0x100(低地址):存最低位字节00001010(对应十进制 10)地址

0x101:存00000000地址

0x102:存00000000地址

0x103(高地址):存最高只看

0x100地址开头的 1 字节:00001010,解读成char类型的数值 10(或 ASCII 码对应的控制字符)。如果,强制转换成 int * 类型解读,当我们写

*(int*)p1时,是先把 p1 的 “身份证” 临时改成int*(告诉编译器:“别当 char 看了,按 int 读!”)。编译器看到int*,就会 “抓 4 字节” 来读 —— 把0x100开始的 4 字节00000000 00000000 00000000 00001010完整读出来,解读成int类型的数值 10。

代码里虽然没有直接写

p1 + 1,但核心逻辑依赖char*的字节级偏移特性:char* p1 = (char*)arr + j * elementSize;,这里的(char*)arr将数组地址转为char*后,每次计算偏移时:若

elementSize是4(int的大小),则j*4就是按字节偏移,精准定位第j个int元素若

elementSize是8(char*的大小),则j*8精准定位第j个字符串指针如果

p1是int*:int* p1 = (int*)arr + j;会自动按int大小偏移(等价于j * sizeof(int)),但这样就无法通用(比如处理char*数组时,偏移量计算会错误)。而char*的作用是强制按 1 字节为单位计算偏移,配合elementSize实现 “任意类型元素的地址定位”。它指向的数据的类型,取决于数组元素(可能是

int、char*等),这里在mySort中,并不需要直接解读数据(交给compare函数处理),只需要定位元素地址,然后用char*来移动具体的int的 4 字节,还是char的 1 字节当

p1指向int元素时,p1的类型还是char*(指针类型),但它指向的数据是int类型;当

p1指向char*元素时,p1的类型依然是char*(指针类型),但它指向的数据是char*类型(另一个指针)。

再说点别的,有助于理解这个代码里的指针,因为好多细节专业术语妈逼的搞不透彻追问豆包总有歧义:

*(int*)a是将void*类型的指针a先转换为int*类型指针,再解引用获取其指向的int类型值。分析步骤:

(int*)a:将通用指针a(void*类型)强制转换为指向int类型的指针(int*类型)

*(int*)a:对转换后的int*指针进行解引用,获取该指针指向的内存中存储的int类型数据

继续:

p1的类型是int*,那p1 + 1是移动 4 个字节,

p1的类型是char*,那p1 + 1是移动 1 个字节,而

p1指向的数据类型与“移动多少字节”无关,只决定解读内存时按什么类型解析(如int占 4 字节、char占 1 字节)。所以,移动字节数仅由指针自身类型决定,与指向的数据类型无关。

“解读内存时按什么类型解析”指的是:当通过指针访问其指向的内存数据时,编译器会根据指针的类型来确定如何 “翻译” 这段内存中的二进制数据。例如:

若指针是

int*类型:访问时会将指针指向的 4 字节内存数据解读为一个int整数(比如 0x0000000A 会被解读为 10,因为 0x 是十六进制,)。若指针是

char*类型:访问时会将指针指向的 1 字节内存数据解读为一个char字符(比如 0x41 会被解读为 'A')。同样的一段内存(比如二进制 0x00000041),用

int*解读是整数 65,用char*解读是字符 'A'字符 'A' 和整数 65 数值相等,但语义完全不同 —— 一个是字符,一个是数字。

因为:

0x41 是十进制的 65,二进制是 0x01000001,

0xA 是十进制的 10,二进制是 1010。

一点一点说,当小说看就行, 都是我追问好久才明白的,这些很多之前就懂,但妈逼的之前人都是东一句西一句说东西妈逼的一点都没衔接、没体系,导致我一直知道的东西其实都是零散的,整合到一起就发现导出都是矛盾的!现在刚梳理精通!

首先比如数据:

0x00 0x00 0x00 0x41,按照大端序存储,即字节地址从低到高排列为:第 1 字节0x00、第 2 字节0x00、第 3 字节0x00、第 4 字节0x41。注意这里有个东西要说的就是,“地址”和“数据”是两码事,这里数据是

0x00000041,按照大小端存于内存,那存到了哪里?比如存到了0x100开始的地址,那具体情形就是:

所以注意看,“地址”和“存储的数据”都是十六进制,所以要区分开!我一开始是看到

0x某某某就错误地以为都是是地址,但其实我们日常,因为 1 字节 = 2 位十六进制,位数少,说着方便,就都用0x的十六进制形式表示“地址”和“数据”,而计算机里全都是二进制存的。所以存的时候都是二进制 8 位!哪怕0也要存成是

00000000,不会省略任何前导 0!但由于人们表示会有2、8、10、16进制,这是数值的表示层面也是人们书写的时候,即书写形式,实际存储固定写死就是 8 位二进制没任何商量!最前面的 0 也要写。(唉这些都是任何地方都没说清的,哎真的好累这样学习,感觉乌烟瘴气只会骗来骗去的职场,我这样真傻!尤其那些公众号教咋么面试,教各种话术面试官喜欢听什么,教各种现成的项目,导致妈逼的一群水货,然后标准越来越高)那既然说清了这些,就知道了:

1 字节 = 8 位二进制 ,但一旦非二进制就无所谓位数了,

1 字节 = 1 ~ 3 位八进制

1 字节 = 1 ~ 3 位的十进制

1 字节 = 1 ~ 2 位十六进制

那继续说如果是int*的指针指向这个数据首地址:

第1字节:00000000(0x00)

第2字节:00000000(0x00)

第3字节:00000000(0x00)

第4字节:01000001(0x41)

合并后也就是读取的结果是:00000000 00000000 00000000 01000001,转换为十六进制:

0x00000041。转换为十进制:65(计算:0x41 = 4×16 + 1 = 65,高位的0x00不影响结果)。最终结果:*((int*)ptr) = 65(作为int类型的数值 65)。而如果是

char*,只访问一个字节,仅读取指针指向的起始地址对应的第 1 个字节0x00,注意:若指针指向第 4 字节,则读取0x41,此处以指向第 1 字节为例)。那就是 0,如果指向第四个字节,就是65,ASCII就是字符'A'。

理解后我们再继续:

那如果再以小端序为例,

int*指针访问,从内存里读的时候,内存从低地址到高地址:0x41、0x00、0x00、0x00,然后合并也就是真正要读结果的时候是:00000000 00000000 00000000 01000001(实际存储顺序相反)。十六进制:0x00000041,十进制:65。

char *指针访问,仅读取指针指向的单个字节,若指向最低地址(存储 0x41 的位置):读取 0x41,十进制 65(对应 'A')。若指向其他地址(存储 0x00 的位置):读取 0x00,十进制 0。结果是样的。到这也就真正理解了大小端:

那么有些描述不清楚的地方再次梳理清晰一点就是:大小端是由CPU架构决定的,内存只是按 CPU 要求的顺序存储字节,本身无 “端序” 属性。想表示一个数,内存里大小端存的是不同的。

要表示同一个数(如 0x01020304),内存存储的字节顺序完全不同:

大端 CPU 要求内存存:0x01(低地址)、0x02、0x03、0x04(高地址)【解读的时候,低地址存的是原数据的高字节,那高字节就是数据的首位,即 CPU 按照顺序合并得到原值】

小端 CPU 要求内存存:0x04(低地址)、0x03、0x02、0x01(高地址)【解读的时候,低地址存的是原数据的低字节,也就是末位,即 CPU 按逆序合并得到原值】

就这么简单点事,之前搞不懂其实是因为解释太简练,导致主语都不知道说的是啥,搞混了0x到底值地址还是数据、不知道解读内存存的东西咋理解?谁解读?咋解读?这些其实都是因为解释的时候太简练,现在追问清楚了。

再继续说些我认为【相当重要且不知道就始终无法理解的零零碎碎的细节】:

16 是 2 的 4 次方(2⁴=16),1 位十六进制数能表示 0~15 共 16 个值,而 4 位二进制数的取值范围也是 0000~1111(对应 0~15),两者能完全对应,所以 1 位十六进制固定对应 4 位。

一位十六进制对应几位二进制?是 4 位,实际计算机存也是 强制 4 位。但写的时候可以省略前面的 0 。

0x41 是十六进制,转换为二进制,十六进制的 “4” 对应 4 位二进制 “0100”,十六进制的 “1” 对应 4 位二进制 “0001”,按原顺序把这两组 4 位二进制拼起来,就是 “0100”+“0001”=“01000001”(这里的 “+” 是拼接,不是数值相加)

现在说说进制,之前一直都觉得很懂,但再细节追问发现好多盲区。

之前进制转换轻车熟路,但没考虑一些细节,比如这里是拼接,那为何二进制“111”转十进制是相加?即 4 + 2 +1?

二进制 ↔ 八进制:拼接

二进制 ↔ 十六进制:拼接

八进制 ↔ 十六进制:拼接

八进制转十六进制:先转二进制(1 位八进制→3 位二进制),再转十六进制(4 位二进制→1 位十六进制,不足补前导 0)

十六进制转八进制:先转二进制(1 位十六进制→4 位二进制(补前导 0 凑 4 位));再转八进制(二进制串从右往左每 3 位分组(补前导 0 凑 3 位),每组变成 1 位八进制)

八进制 / 二进制 / 十六进制 → 十进制:只能相加,比如 :32 → 3×8¹ + 2×8⁰ = 24+2=26

八进制 / 二进制 / 十六进制 ← 十进制:除基取余(除法逆推),比如:十进制 26→除以 2 取余得二进制 11010;除以 8 取余得八进制 32;除以 16 取余得十六进制 1A

至于为啥十进制这么特殊?比如八进制的 10 ,那转十进制是相加算得 8,转二进制拼接的话是 001 000。其实“拼接” 是 “特殊福利”,“相加” 才是 “通用规则”:

二进制、八进制、十六进制之所以能 “拼接”,是因为它们的基数是 2 的幂次(2¹=2,2³=8,2⁴=16)

1 位八进制 = 3 位二进制(因为 8=2³),每 1 位八进制数刚好能覆盖 3 位二进制的所有组合(000~111 对应 0~7);

1 位十六进制 = 4 位二进制(因为 16=2⁴),每 1 位十六进制数也刚好覆盖 4 位二进制的所有组合(0000~1111 对应 0~F)。

这种 “基数是 2 的幂次” 的巧合,让它们能按固定位数拆分 / 组合(拼接)。

但十进制的基数是 10,10 不是 2 的任何整数次幂(2³=8、2⁴=16,中间没有 10),所以:

1 位十进制数(0~9),没法用固定位数的二进制完全对应(3 位二进制只能到 7,4 位二进制能到 15,都和 10 不匹配);

反过来,n 位二进制也没法刚好对应 1 位十进制。只能用所有进制通用的 “按位权计算” 逻辑 —— 也就是 “每一位数字 × 位权,再相加”。

再比如,二进制 101100 转八进制:

- 按 “拼接”:拆成 101 和 100(3 位一组),对应八进制 5 和 4,结果是八进制 54;

按 “位权展开相加”:先算二进制 101100 的十进制 = 1×2⁵+0×2⁴+1×2³+1×2²+0×2¹+0×2⁰=32+0+8+4+0+0=44;再把十进制 44 转八进制(44÷8=5 余 4),结果也是八进制 54。

这个拼接的福利基于: 8=2³、16=2⁴,刚好能和二进制按固定位数对应,才省了 “先转十进制” 的步骤,本质还是基于 “位权” 的逻辑,不是脱离 “次方 / 位权” 的新方法。

之前觉得好像十六进制都是 4 位,但其实 0x 开头的十六进制位数无限制。只是平常接触场景是 1 字节 = 8 位二进制 = 2 位十六进制

而且一般都不写前导 0 ,直接写有效数字部分。

零零碎碎说的这么多后,开说用

int*、char*指针解读的差异(感觉这才是大小端的精华,相当重要的,不仔细思考的根本想不到这些):假设内存 4 字节是:

0x41 0x01 0x00 0x00(十六进制),小端序解读,

int*解读:读 4 字节→0x00000141(十六进制)→ 转十进制是 321(整数);

char*解读:只读 1 字节→0x41→ASCII 对应 'A'(字符)。哪怕连数值都不等。我疑惑是,为啥不按照端序来,

char*先读最后的00呢?因为端序只影响多字节数据的拼接,不影响单字节数据的读取,

假设这 4 字节的内存地址是 低地址→高地址 排列:

0x100(地址)存0x41、

0x101(地址)存0x01、

0x102(地址)存0x00、

0x103(地址)存0x00内存地址永远是 “低地址在前,高地址在后”,这是硬件规则,和端序无关,再看 “不同指针的解读逻辑”为什么端序对

char*没用?

*int解读(多字节,端序生效):

int占 4 字节,int*会从指向的起始地址(比如0x100)读取连续 4 字节,再按 “端序规则拼接成完整 int”。

小端序的规则是 “低地址存低字节,高地址存高字节”,所以 4 字节0x41(低字节,地址 0x100)、0x01、0x00、0x00(高字节,地址 0x103),拼接后是0x00000141(高字节在前,低字节在后的完整数值),对应十进制 321。这里 “小端” 的作用是 “决定 4 字节怎么拼”,不是 “决定先读哪个地址”—— 地址还是从低到高读(0x100 → 0x103),但拼的时候把低地址的字节放数值的低位。

*char解读(单字节,端序无效):

char只占 1 字节,char*只会从指向的起始地址(比如0x100)读取 这 1 个字节,不会读其他字节。不管是大端还是小端,单字节数据不需要 “拼接”,所以端序规则用不上。只要char*指向低地址0x100,读出来的就是该地址存的0x41,对应 ASCII 的 'A'。我之前 confusion 的点 “小端读就是先读最后地址的 00” 是错的 —— 端序不改变 “从低地址到高地址读数据” 的顺序,只改变 “读出来的多字节怎么拼”。

总结:

char*读单字节,只看指向的地址,和端序无关;int*读 4 字节,才需要按小端规则拼接,这俩逻辑不冲突。补充下:

0x00000041本身只是十六进制数,是地址还是数据,看它在代码 / 场景中的角色:

若写

char* p = (char*)0x00000041;,这里 0x00000041 是内存地址(指针 p 指向这个地址);- 若写

char c = 0x41;或内存中某地址存着 0x00000041(4 字节),这里 0x00000041 是数据。0x00000041 由 4 个十六进制数字对(00、00、00、41)组成,每个对对应 1 字节,共 4 字节,体现在内存中占据 4 个连续存储单元

char c = 0x41;等价于char c = 'A';,0x41 是表示字符 'A' 的 ASCII 码值(十进制 65),以十六进制形式写的常量,char 类型变量能存 1 字节数据,0x41 刚好是 1 字节,所以可以直接赋值,赋值后 c 就是字符 'A';之前说的 0x00000041,若用于char c = 0x00000041;,本质是把 32 位的十六进制数(值 65)截断为 1 字节给 c,最终 c 还是 'A';若用于int* p = (int*)0x00000041;,才是把它当内存地址核心区分:带指针符号(*)或用于赋值给指针变量时,它是地址;用于赋值给普通变量(char/int)或描述内存中存储的内容时,它是数据。

那说完上面这些零碎的基础,开始说点更进一步的实战,也通过这个实战,精通了数组究竟是咋回事,底层是咋存的,有了这个实战,才可谓是完美闭环

之前不懂啥叫 32 位数据,现在懂了。

char*读取的是指向的地址存储的字节,与大小端的关系如下,比如 32 位数据0x00000041:

存在小端系统,首地址存

0x41→char*读0x41存在大端系统,首地址存

0x00→char*读0x00核心是:

char*读的是 “指向地址的字节内容”,而内容由大小端决定。然后再具体说下,

char*读取的是指针指向的那个字节,与大小端无关,若指向首地址,大端存0x00就读0x00,小端存0x41就读0x41。大小端影响多字节数据的存储顺序,不改变char*读取单字节的规则。说白了就是,

char*指向数据首地址,但首地址存储的字节内容,由大小端决定:大端:首地址存

0x00,小端:首地址存

0x41。所以也就透彻了

char*不是跑去读首和尾啥的,他就是指啥读啥,只是指的由大小端确定好了。而内存咋存,是大端小端,由 CPU 结构规定的大小端?然后我做了一些实验:

目前主流是小端,想按照小端存数的顺序输出,就通过

char*逐个遍历:

代码:

查看代码

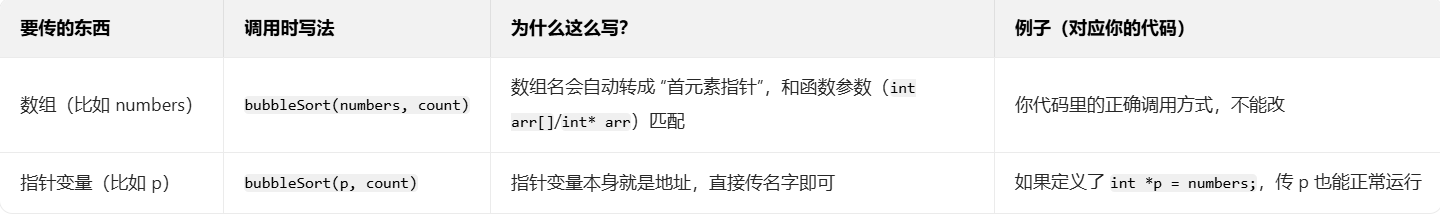

#include <stdio.h>int main() {int num = 0x12345678; // 假设一个32位整数char *ptr = (char*)# // 用char*逐个访问字节printf("整数 0x%X 的小端存储字节(从低地址到高地址):\n", num);for (int i = 0; i < 4; i++) {printf("地址偏移 %d: 0x%02X\n", i, (unsigned char)ptr[i]);} }输出:

char*输出能看到底层大小端存储的字节情况

int*输出的是做了加工合并后的完整值,看不出大小端。小端电脑,模拟大端的输出:

代码:

查看代码

#include <stdio.h>// 函数:判断当前系统是大端还是小端 int isBigEndian() {union {int i;char c[4];} u;u.i = 0x01020304;// 大端:低地址存0x01,小端:低地址存0x04return (u.c[0] == 0x01); }// 函数:在小端系统中按大端规则重组32位整数 unsigned int littleToBig32(unsigned int num) {unsigned char* bytes = (unsigned char*)#// 小端存储顺序:bytes[0](低地址)是最低位字节// 重组为大端:高位字节放前面return (bytes[3] << 24) | (bytes[2] << 16) | (bytes[1] << 8) | bytes[0]; }int main() {// 1. 查看当前系统主流存储方式if (isBigEndian()) {printf("当前系统是大端存储(高位字节存低地址)\n");} else {printf("当前系统是小端存储(低位字节存低地址)\n");printf("注:x86/x86_64架构(Intel/AMD)均为小端,是目前主流\n\n");}// 2. 小端系统模拟大端输出示例unsigned int num = 0x12345678; // 原始数值printf("原始数值:0x%08X\n", num);// 小端系统原生输出(直接解引用int*,与存储顺序无关)printf("小端系统原生输出(int*):0x%08X\n", num);// 模拟大端输出(手动重组字节)unsigned int bigEndianValue = littleToBig32(num);printf("小端模拟大端输出:0x%08X\n", bigEndianValue);// 3. 验证字节存储细节unsigned char* bytes = (unsigned char*)#printf("\n内存中实际存储的字节(低地址到高地址):\n");printf("偏移0:0x%02X\n", bytes[0]);printf("偏移1:0x%02X\n", bytes[1]);printf("偏移2:0x%02X\n", bytes[2]);printf("偏移3:0x%02X\n", bytes[3]); }代码解释:

代码一:

return (bytes[3] << 24) | (bytes[2] << 16) | (bytes[1] << 8) | bytes[0];num=0x12345678(小端存储,bytes [0]=0x78, bytes [1]=0x56, bytes [2]=0x34, bytes [3]=0x12):

bytes[3] << 24:0x12 → 00010010 → 左移 24 位 → 00010010 00000000 00000000 00000000

bytes[2] << 16:0x34 → 00110100 → 左移 16 位 → 00000000 00110100 00000000 00000000

bytes[1] << 8:0x56 → 01010110 → 左移 8 位 → 00000000 00000000 01010110 00000000

bytes[0]:0x78 → 01111000 → 保持 → 00000000 00000000 00000000 01111000

按位或后:00010010 00110100 01010110 01111000 → 0x12345678(大端序整数)

注意:低地址永远是内存地址的左边,从左往右,高低位永远是权重。

代码二:

union联合体,联合体u的int i和char c[4]共享 4 字节内存。特性:所有成员共用同一块内存,大小等于最大成员,可以节省内存(同内存块存不同类型数据)、解析二进制数据(用不同成员看同一块内存)、硬件寄存器操作(按位 / 按字节访问同地址)。以

0x01020304这个 32 位整数为例,大端和小端系统中,int i和char c[4]在联合体中的存储细节:大端系统(高位字节存低地址)

内存布局(地址从低到高):

地址 0x1000 → 0x01(数据的最高位字节)

地址 0x1001 → 0x02

地址 0x1002 → 0x03

地址 0x1003 → 0x04(数据的最低位字节,最右侧的)

int i 的存储:

i作为 4 字节整数,整体值为0x01020304,对应内存中 4 字节的排列就是上述顺序。char c [4] 的存储:

c是字节数组,按地址顺序访问:

c[0](地址 0x1000)= 0x01

c[1](地址 0x1001)= 0x02

c[2](地址 0x1002)= 0x03

c[3](地址 0x1003)= 0x04小端系统(低位字节存低地址)

内存布局(地址从低到高):

地址 0x1000 → 0x04(最低位字节)

地址 0x1001 → 0x03

地址 0x1002 → 0x02

地址 0x1003 → 0x01(最高位字节)

int i 的存储:

i作为 4 字节整数,整体值仍是0x01020304(逻辑值不变),但内存中字节反转排列。char c [4] 的存储:

c按地址顺序访问:

c[0](地址 0x1000)= 0x04

c[1](地址 0x1001)= 0x03

c[2](地址 0x1002)= 0x02

c[3](地址 0x1003)= 0x01核心结论:无论大端 / 小端,

int i的逻辑值(0x01020304)不变,变的是 4 个字节在内存中的排列顺序。char c[4]作为字节数组,直接暴露了这种排列差异,通过c[0]的值就能区分大小端。int负责 “整体赋值”,char[4]负责 “拆分查看每个字节的位置”,缺一不可。这也看出来了,

int哪怕存的是倒序的,读的时候也会自动整合为逻辑数据的顺序,始终看不懂底层的大小端,而只有char才能看到底层的大小端。也可以验证,

代码:

查看代码

#include <stdio.h>union EndianCheck {int num;char bytes[4]; };int main() {union EndianCheck ec;ec.num = 0x12345678; // 假设int占4字节// 输出每个字节的存储值printf("字节顺序: %02X %02X %02X %02X\n",ec.bytes[0], ec.bytes[1], ec.bytes[2], ec.bytes[3]);// 判断大小端if (ec.bytes[0] == 0x78) {printf("小端模式\n"); // 低地址存低字节(78)} else if (ec.bytes[0] == 0x12) {printf("大端模式\n"); // 低地址存高字节(12)} }- 解释:

0x%3X:

0x表示在输出前加前缀 "0x"(十六进制标识)。

%3X表示以十六进制大写形式输出,至少占 3 个字符宽度。不足 3 位,前补空格。0x%03X:

同样带 "0x" 前缀。

%03X表示以十六进制大写形式输出,至少占 3 个字符宽度。不足 3 位,前补 0 。

int*占位符%d就输出十进制,%x就输出十六进制,%o八进制再说一点:

0x00是有效数据字节,不是 “无效的”,内存里本就会存储0x00这类值,其次,指针 “指向哪个字节”,不是 “手动强制指向0x00”,而是指向存储0x00的那个内存地址—— 比如这 4 字节数据存在地址 X(存0x00)、X+1(存0x00)、X+2(存0x00)、X+3(存0x41),指针的指向是 “选择从哪个地址开始读”:

- 若代码里让

char*指针等于(char*)&int_data(int_data是这 4 字节的整数变量),它就指向 X(读0x00);

- 若让

char*指针等于(char*)&int_data + 3,它就指向 X+3(读0x41)。而一般指针指向都是最开头的首地址而之前说的比如 005 和数字 5 是一样的,这里 00 是无效的,但内存里内存地址就是实实在在存的 00,那就是有效数据,

比如

0x0041作为 16 位数据,若用char*指向 16 位的 0x0041,解引用读取低地址字节,小端模式下是 0x41(65),大端模式下是 0x00(0);比如

0x41作为 8 位数据,char*读取始终是 0x41(65)。而

0x0041和0x41用int*读取都是 65。

解引用的方法:

查看代码

short val = 0x0041; char* p = (char*)&val; // val 为 16 位的 0x0041,p 指向其低地址 char c = *p; // 解引用获取低地址字节 printf("c的十六进制值: 0x%02X,对应的字符: %c\n", (unsigned char)c, c);//小端模式下输出:c的十六进制值: 0x41,对应的字符: A //大端模式下输出:c的十六进制值: 0x00,对应的字符: (空字符)至此结束,相当透彻,太开门了,精通了可以说是

Q:地址宽度?

A:本质是CPU用来 “定位内存位置” 的 “二进制编号的总位数”。

地址宽度不是软件随便定的,而是CPU 和内存之间的 “连接线(地址总线)” 数量决定的—— 这是硬件出厂时就焊死的规则:每一条 “地址总线” 只能传输 1 位二进制数(要么 0,要么 1);32 / 64 位地址宽度 → 对应 32 / 64 条地址总线(能同时传 32 / 64 位二进制数);

可以表示最大数是 232 = 4GB 或者 264。

而

0x这种十六进制的表达,0x100是 3 位十六进制,1 位十六进制对应 4 位二进制那就是 12 位二进制:

000100000000在 64 位系统中的就是:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000。这就是地址总线和位数的关系

32 位写死固定地址宽度就是 32 位,4 字节

64 位写死固定地址宽度就是 64 位,8 字节

Q:上面说了地址,那再说下“地址”和“数值”有何不同?

A:在 64 位系统中存储时,

若定义为

long long类型(64 位系统中默认 8 字节的整数类型):存储时同样补前导 0 到 64bit,占 8 字节;若定义为

int类型(64 位系统中多数仍为 4 字节):则补前导 0 到 32bit,占 4 字节 —— 但这是 “数据存储”,和 “地址存储” 的 8 字节规则无关,地址在 64 位系统中永远是 8 字节,不受数据类型影响。总结:64 位的话,地址的存储宽度:固定 8 字节(因 64bit=8 字节,是 64 位系统的硬件规则);

地址 0x100 的存储:二进制补前导 0 到 64bit,实际占 8 字节;

和 32 位系统的区别:仅在于地址存储宽度(32 位 4 字节,64 位 8 字节),但 64 位系统是当前个人笔记本的绝对主流,地址存储只看 8 字节规则即可。

无论是 int 还是 long 都是补的前导 0 位数不同,但实际表示的都是 256 这个数,具体计算过程:

十六进制数每位的权重是 16 的幂,从右往左依次是 16⁰、16¹、16²……

0x100 是 3 位十六进制数,从右到左各位数字依次是:第 0 位是 0,第 1 位是 0,第 2 位是 1。任何进制中都是右侧是第 0 位。

第 2 位(最左):1 × 16² = 1 × 256 = 256

第 1 位(中间):0 × 16¹ = 0 × 16 = 0

第 0 位(最右):0 × 16⁰ = 0 × 1 = 0至此,小知识点完结

第二次体验到“知道一点就明白,再知道一点反而糊涂,再知道一点就完全懂了修正最开始的假明白”。

插入:

另外再说下之前 acm 金牌西交栗子保研到南京大学,鄙视考研的都在抄书上代码, 发朋友圈阴阳怪气考研的说“妈妈快看,十进制真的有 10 诶”

现在重新理解这个问题,十进制其实确实有十,但这是结论,单独拿出来很容易引起歧义,严谨的说, 十进制只有 0 ~ 9,在往上就是 10,我一直以为是单纯的叫“一零”,但就叫十,

再比如:

二进制满 2 进 1,单个位符号是 0、1(无 2);

十六进制满 16 进 1,单个位符号是 0-9、A-F(无 16);

十进制满 10 进 1,单个位符号是 0-9(无单独的 “10” 符号)—— “10” 是十进制的两位组合,代表 “1 个 10 + 0 个 1”,本质是进位后的表示,和二进制的 “10”(代表 2)、十六进制的 “10”(代表 16)逻辑完全一致,并非十进制有 “16”“2” 那种单独的超范围符号。

对我而言读法只是方便沟通便于理解,过多的较真没意义,所以说下符号“10”的二进制、十进制、十六进制分别咋读:

二进制:10 读作“二进制一零,十进制 2”

十进制:10 表示比 9 多 1 的数值,就读作十,“一零”是单纯念符号,未体现十进制的位值逻辑

十六进制:10 读作“十六进制一零”、“0x一零”、“十进制 16”

再讲白一点,A 是 10,10 是 16,两者差了 6 个数值,完全是两回事。

所以学通了就可以大胆的说,十六进制有 16(表示为

0x10),二进制有 2,十进制有 10,这么想“妈逼的一个进制连数都表示不全,咋可能?”,关键是单个位可以表示最大数,那确实没有2、10、16基数指某一进制中允许使用的不同数字符号的总数,也是该进制 “逢几进一” 的那个“几”:

十进制基数 = 10:用 0-9 共 10 个数字,计数逢 10 进 1(如 19+1=20);

二进制基数 = 2:用 0、1 共 2 个数字,计数逢 2 进 1(如 11+1=100);

十六进制基数 = 16:用 0-9、A-F(共 16 个符号),计数逢 16 进 1(如 0xF+1=0x10);

再多逼逼几句其他的,不然妈逼的这种抽象的玩意没法和实际对应,总忘:

64 位系统需 64 根实际的物理地址线,即电线,很微小,继承在CPU上,那 64 根电线用 0、1 来控制出 264 种状态,也是用于定位内存单元的数字编码,每种状态 (每个编码)就叫一个地址,对应的就是内存虚拟分割的最小单元。(只是很多用不到,所以 64 位系统实际 48 根电线)

再深入抽插(如果不知道上面这些还好,一旦了解这些反而觉得很乱,因为我内心还有下面的思考疑惑,但现在疑惑解开后,豁然开朗了,直接精通咔咔咔咔!):

32 位系统说,总共是 232 个地址编号,每个地址编号绑定 1 字节的内存单元,所以 32 位系统总共 42 亿字节,也即是 4GB,再多逼逼下,B 是字节,G 是吉,GB 是吉字节,所以说 4GB = 4G 字节 = 4 吉字节,

至此也明白了为啥一会说“【一个地址是一字节空间】”,一会又说“【地址他妈的是64位系统是8字节,32位系统是4字节】”,内心 OS:妈逼的地址到底几字节??

现在捋顺完真他妈透彻艹,但费精力!写了一周

这都是我一点一点追问出来的,期间豆包还反复说错误的东西,逐步碎片化捋顺,然后质疑豆包,反复打磨思考追问,最后形成一个正确的知识,好鸡巴坎坷艹

自己探索学习比看人家写好多了,之前小林那估计也看过但完全没印象,自己思考摸索推进追问知识才深刻!!书读百遍其义自见

第一次体验到“知道一点就明白,再知道一点反而糊涂,再知道一点就完全懂了修正最开始的假明白”

说了这么多就是捋清楚各种术语,就跟仪仗队一开始只站军姿一样,现在透彻了,开始说这个写法三的代码,妈逼的铺垫的知识,边学边写博客搞了俩星期,现在再看这些针对写法三代码的解释就相当开门透彻理解了:

逐处解释带

*的部分和void的作用:

- 1. 比较函数

compareIntint compareInt(const void* a, const void* b) {return *(int*)a - *(int*)b; }

void* a:void*是 "无类型指针",可以指向任何类型的数据,但不能直接解引用(因为不知道指向的数据大小)。这里作为参数,是为了让函数能接收任意类型的指针(实现通用性)。

const void* a:const表示指针指向的数据不可修改,保证比较时不会意外修改原数据。

(int*)a:将void*强制转换为int*(整数指针),明确指向 "int 类型数据",此时指针知道要访问 4 字节(假设 int 占 4 字节)。

*(int*)a:对转换后的int*解引用,获取指针指向的 int 类型数值。

- 2. 比较函数

compareStringint compareString(const void* a, const void* b) {return strcmp(*(char**)a, *(char**)b); }

void* a:同上,无类型指针,接收任意类型数据的地址(这里实际接收的是 "字符串指针的地址")。

(char**)a:将void*转换为char**("指向字符串指针的指针")。因为排序的是char* strArr[](字符串指针数组),数组中每个元素是char*(字符串指针),所以a实际指向的是char*类型的元素,因此需要两层指针。

*(char**)a:解引用char**,得到char*(字符串的地址),传给strcmp比较字符串内容。

- 3. 通用排序函数

mySortvoid mySort(void* arr, int size, int elementSize, int (*compare)(const void*, const void*)) {// ...char* p1 = (char*)arr + j * elementSize;char* p2 = (char*)arr + (j + 1) * elementSize;// ... }

void* arr:无类型指针,指向要排序的数组。因为数组可能是 int 数组、字符串指针数组等任意类型,用void*可以兼容所有类型。

int (*compare)(const void*, const void*):函数指针,指向 " 接收两个const void*参数、返回 int 的函数 "。用于接收不同类型的比较函数(如compareInt或compareString),实现根据数据类型动态选择比较逻辑。

char* p1:将void* arr转换为char*(字符指针),因为char*每次移动 1 字节,方便按 " 元素大小elementSize" 计算下一个元素的地址(如j * elementSize就是第 j 个元素相对于数组开头的偏移量)。

(char*)arr + j * elementSize:通过字符指针的算术运算,定位到数组中第 j 个元素的地址(无论元素是 int、char * 还是其他类型,都能准确定位)。

- 4.

main函数中的调用mySort(intArr, 3, sizeof(int), compareInt); mySort(strArr, 3, sizeof(char*), compareString);

intArr:整数数组名, decays 为int*(指向第一个 int 元素的指针),传给mySort时自动转换为void*(兼容)。

strArr:字符串指针数组名,decays 为char**(指向第一个char*元素的指针),传给mySort时自动转换为void*(兼容)。

compareInt和compareString:函数名作为函数指针传入mySort,供排序时调用。

- 核心总结:

void*的作用:作为 "通用指针",打破类型限制,让函数能接收 / 处理任意类型的数据(数组、不同类型的元素等)。带

*的指针转换(如(int*)a、char**):void*无法直接使用,必须转换为具体类型的指针才能解引用或进行类型相关的操作,转换时需要匹配实际指向的数据类型(否则会出错)。函数指针

(*compare):让通用排序函数能根据不同数据类型,调用对应的比较逻辑,实现 "一套排序代码处理所有类型" 的泛型效果。各个函数里的强制转

int*是为了读4字节,而这里p1只是个索引,用char*是为了通过elementSize计算偏移(j * elementSize)能精确定位到任意类型元素的起始地址,无论元素是int(4 字节)还是char*(8 字节),都能精确移动到下一个元素。而接下来的compare去调用实际的是真正的比较数据,会根据实际数据类型(如int或char*)进行指针转换和解引用,提取真实数据进行比较(如*(int*)a取整数,*(char**)a取字符串地址),实现对应类型的比较逻辑。

char* strArr[] = { "cat", "apple", "banana" };每个元素都是char*(字符串指针),指向对应字符串的首地址。如strArr[0]是指向 "cat" 首字符 'c' 的指针,strArr[1]是指向 "apple" 首字符 'a' 的指针。

mysort的compare接收所有参数和返回值是这个样子的函数,然后main里的mysort传实际的。Q:狗逼玩意为啥刷题没用过指针,现在学C++不用指针好像活不了一样?

A:因为指针是 C 语言里 “处理未知类型、实现通用功能” 的唯一手段。刷的算法题场景固定、类型单一,自然用不到;但一旦要写能复用的通用代码(比如库函数),就绕不开

就这一段搞了三周艹!~~~~(>_<)~~~~以上全部内容都是自己追问豆包得来的

关于 字节序:

内存地址:从低到高的顺序排列的,就像阅读时从左到右一样,地址逐渐增大

高低位字节:比如 1111,是 8 + 4 + 2 + 1,这里最左边的是高权重,就叫高字节位

大端序:高位字节存储在低地址处,低位字节存储在高地址处

0x12345678的内存布局:0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x78小端序:低位字节存储在低地址处,高位字节存储在高地址处

0x12345678的内存布局:0x78 | 0x56 | 0x34 | 0x12

看完上面的这就直接可以跳过了,真的狠狠艹死这个指针,现在看这些真的通透,可以说从讨厌指针,到现在精通指针了。

C 的

(char*)&num与 C++ 的reinterpret_cast一样。那直接 copy 指北的代码就相当好理解了:查看代码

#include <iostream>int main() {int num = 1;// 将int类型指针转换为char类型指针,取第一个字节char* ptr = reinterpret_cast<char*>(&num);if (*ptr == 1) {std::cout << "Little-endian" << std::endl;} else {std::cout << "Big-endian" << std::endl;} }

网络传输用大端序,TCP/IP 的规定,本地小端的话,那传输之前就要转大端,一般通过:

htonl() / htons()将主机字节序转为网络字节序(32位/16位),ntohl() / ntohs()反之。“l”是“long”的缩写,对应32位整数(如 IPv4 地址);“s”是“short”的缩写,对应16位整数(如端口号)。

基本 Linux、win、Mac 都是小端

关于 C++中类(class)和结构(struct)的区别:

(继上一个【指针】之后,又一次下定决心,狠狠往死里操【类】这块的东西,必须精通了,妈逼的这块总他妈各种看不懂)

(这一块边学边写弄了 2 天艹)

(无穷无尽的砸时间!!!~~~~(>_<)~~~~)

唉,这些之前看菜鸟教程就看了,但全忘记了,重新学吧,傻逼菜鸟教程,不过这编程指北也没比菜鸟好哪去!唯一优点就是当个地图,毕竟是实实在在的大厂员工,知识点不至于过时、学偏,当个指引,但真的大厂80%都是水货,一群速成的狗逼!

小林coding说算法想10min没思路就看答案,真的垃圾。

吴师兄公众号标题,大家刷题都是独立刷完的吗?

鱼皮的算法很垃圾,其实只有自己想破脑袋才行,就鱼皮他的算法网站 kmp 我简单看了下,真不咋地,至少他的算法比我差远了!

那些曾经一起刷算法的大佬都哪去了?被世道恶心死了估计

.c为 C,.cpp为 C++,C++ 的struct比 C 的struct多了一些扩展。C 中,struct 只有成员变量,没成员函数。

C++ 中,struct 等价于 class,既可有成员变量,又可有成员函数。

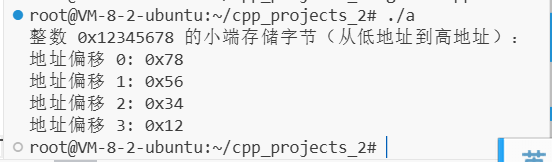

说说 C++ 的 struct 和 class 的不同:

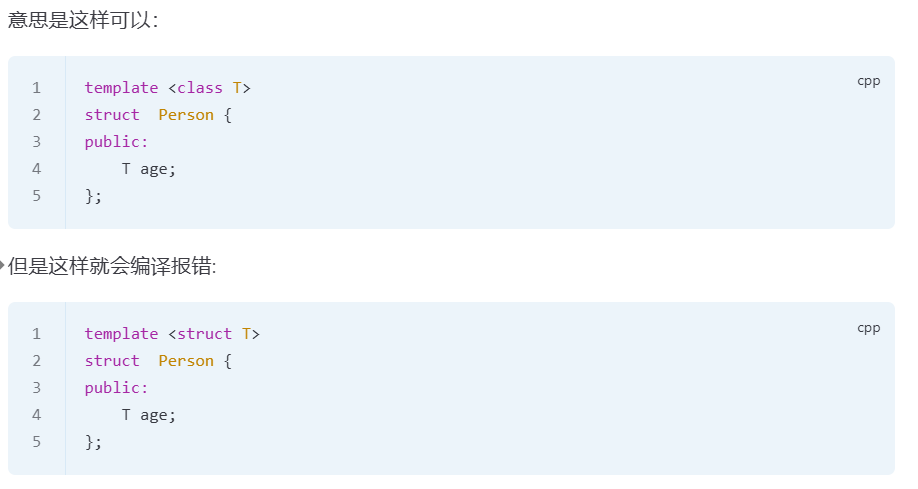

对比维度 class struct 成员默认访问权限 private(私有) public(公有) 继承默认访问权限 private(私有继承) public(公有继承) 定义模板参数 支持 不支持 之前提到过的模版,是函数模版,

template <模板参数列表> // 模板声明(告诉编译器:这是一个模板) 返回值类型 函数名(参数列表) { // 函数定义(通用逻辑)// 函数体 }现在重新往祖坟上刨,一直追问到盘古开天辟地、女娲补天

首先,模版机制的应用场景有两种:函数模版 和 类模版。

函数模板没有

struct关键字,struct只定义类,定义类的时候和class等效,只是访问权限不同。

函数模板格式:

template <class/typename T> 返回类型 函数名(参数) { ... }(<>里的叫模版参数列表,只用class或typename声明,后跟函数定义)类模板格式:

template <class/typename T> class/struct 类名 { ... }(用class或typename声明参数,后跟class或struct定义类), 前面class/struct 类名加粗的“类名”,也可以叫“结构体名”,C++ 中结构体(struct)是类(class)的一种特殊形式(默认访问权限不同)。而class/struct只是访问权限不同简单说:函数模板只涉及

class/typename(参数)+ 函数定义;struct只出现在类 / 结构体的定义中,与函数模板无关。class和typename在模板参数里只是 “类型参数的声明符号”,判断是类模板还是函数模板,只看模板后面定义的是「类 / 结构体」还是「函数」。而模板参数列表中class和typename等效。至此追问懂了之前的疑惑,“妈逼的咋一会 class、struct 等效?一会 class、typename 等效”,现在懂了。

刨个祖坟,就是类的 声明 和 定义:

声明:告诉编译器 “有这么个东西存在”,只说名字和类型,不说具体内容。

定义:告诉编译器 “这个东西具体是什么样的”,不仅有名字和类型,还要给出具体实现 / 内容。

1. 先看普通类(非模板)的声明 vs 定义

(1)类的声明(只告诉 “有这个类”)

格式:

class 类名;(没有类体{}),作用:让编译器知道 “存在一个叫 XX 的类”,后续代码可以用这个类的指针 / 引用(但不能创建对象、访问成员)。// 这是类的声明(仅告诉编译器:有个类叫Person) class Person; // 声明后可以用指针/引用(因为指针只需要知道“有这个类”,不需要知道类里有啥) void printPerson(Person* p); // 合法,编译通过(2)类的定义(告诉 “类里有啥”)

格式:

class 类名 { 成员变量/成员函数 };(必须有类体{},且要写成员)作用:明确类的结构(有哪些成员变量、成员函数),只有定义后,才能创建类的对象、访问成员。

// 这是类的定义(明确Person类里有name和age成员,还有show函数) class Person { public:string name; // 成员变量int age;void show() { // 成员函数(这里连实现也写了,属于“定义+实现”)cout << name << ":" << age << endl;} };// 定义后才能创建对象(因为创建对象需要知道类的大小、成员结构) Person p; // 合法,编译通过 p.name = "张三"; // 合法,能访问成员2. 为什么必须区分?—— 解决 “互相引用” 和 “编译顺序” 问题

比如两个类 A 和 B,A 里要用到 B 的指针,B 里要用到 A 的指针:如果只写定义,会出现 “编译顺序死锁”(编译器先编译 A 时,不知道 B 存在;先编译 B 时,不知道 A 存在)。这时候必须用声明先 “占位”:

// 先声明类B(告诉编译器:有个类叫B) class B; // 再定义类A(A里用B的指针,因为已经声明过B,编译器能识别) class A { public:B* b_ptr; // 合法,因为B已经声明了 };// 最后定义类B(此时A已经定义完,B里用A的指针也合法) class B { public:A* a_ptr; // 合法,因为A已经定义了 };如果不先声明 B,直接定义 A 时写

B* b_ptr,编译器会报错 “B 未定义”—— 这就是声明的必要性。刨完祖坟继续

函数模版的例子:

查看代码

#include <iostream> // 函数模板声明与定义 template <typename T> T add(T a, T b) {return a + b; }int main() {int num1 = 1, num2 = 2;double d1 = 1.5, d2 = 2;// 自动推导类型调用函数模板std::cout << add(num1, num2) << std::endl; // 显式指定类型调用函数模板std::cout << add<double>(d1, d2) << std::endl; //没有<double>强转也行 }解释下,太多知识点了:

<typename T>:声明一个模板类型参数T,T是占位符,代表任意数据类型(如int、double等)。

add(num1, num2):调用时编译器自动推导T为int(因参数是int)。

<double>:显式指定T为double,强制按此类型处理参数。这也是泛型编程的核心,即让代码能够通用。函数模板和类模板在语言里设计目的是能通过类型参数(如

T),让编译器自动推导或手动指定任意类型 ,实现代码复用。template <typename T> T add(T a, T b)这个函数模板里,三个T必须同类型。因为

typename T声明了一个类型参数,整个函数模板里的T都代表这同一个被声明的类型 。如想不同类型加法template <typename T1, typename T2> auto add(T1 a, T2 b)。T1和T2可以相同也可以不同

- 函数模版里:

double d1 = 1.5, d2 = 2;,std::cout << add<double>(d1, d2) << std::endl;,想准确就写成但其实就算依旧只有一个类型template <typename T1, typename T2> auto add(T1 a, T2 b) { return a + b; }T,就算没double强转也对,因为编译器做了隐式类型转换优化,但这是编译器的扩展行为,C++ 要求不是这样的,需要严谨写,如果不同编译器的话可能会有错,

类模版的例子:

查看代码

#include <iostream> #include <string> // 类模板声明与定义 template <typename T> class Pair { public:T first;T second;Pair(T a, T b) : first(a), second(b) {} };int main() {// 显式指定类型实例化类模板Pair<int> p1(1, 2); Pair<std::string> p2("hello", "world"); std::cout << p1.first << " " << p1.second << std::endl;std::cout << p2.first << " " << p2.second << std::endl; }解释下,太多知识点了:

类:就像一张蓝图 / 模板,规定了 “要造什么样的东西”。

实例化:按照这张蓝图,真正 “造东西” 的过程。

对象:最终 “造出来的东西”。

实例化:把类模板里的 “类型占位符 T” 换成具体类型(比如 int、string),生成一个能直接用的实际类,这就叫实例化。

构造函数

Pair(T a, T b) : first(a), second(b) {},用初始化列表初始化first和second,参数类型必须与T一致(实例化时匹配)

不同于函数模版,类模版一般都要显示指定类型,实例化时必须显式指定

T的类型(如Pair<int>、Pair<std::string>),编译器无法自动推导。- 初始化成员变量的方式之一就是初始化列表,也可以在构造函数体内赋值:

Pair(T a, T b) {first = a;second = b; }但初始化列表更高效(直接初始化),尤其对于 const 成员、引用或没有默认构造函数的对象,必须用初始化列表

咋理解这句话?

先明确大前提:

C++ 的 “类”= C 语言的 “结构体”+ 函数(封装)

C 里你用

struct存数据(比如struct Point { int x; int y; }),但函数要写在结构体外面(比如void set(Point* p, int x, int y))。C++ 的

class直接把 “数据” 和 “操作数据的函数” 包在一起,这些函数就叫 “成员函数”,其中构造函数是最特殊的一个 —— 专门用来初始化 “类里的数据”(对应 C 里你手动调用set函数初始化结构体的步骤)。对象初始化的核心就是靠构造函数 —— 创建对象时,构造函数会自动执行,专门负责给对象的成员变量 “赋初始值”,这是它的核心作用。构造函数中给成员变量初始化的两种不同写法:

写法一、比如用初始化列表:

Student(string n) : name(n) {}(冒号后直接初始化成员);写法二、比如函数体内赋值:

Student(string n) { name = n; }(函数体里给成员赋值)。

而 C 语言结构体(手动初始化):

查看代码

#include <stdio.h> // 只存数据 struct Pair {int first;int second; };// 初始化函数(必须手动调用) void Pair_init(struct Pair* p, int a, int b) {p->first = a;p->second = b; }int main() {struct Pair p;Pair_init(&p, 1, 2); // 手动调用初始化printf("%d %d\n", p.first, p.second); }开始说 C++ 的:

C++ 类(自动初始化,带构造函数的函数体内赋值):

查看代码

查看代码 #include <iostream> // 数据+函数(构造函数)封装在一起 class Pair { public:int first;int second;// 构造函数:和类名相同,无返回值,参数列表接收初始化数据Pair(int a, int b) { // (int a, int b)就是参数列表first = a; // 函数体内赋值second = b;} };int main() {// 创建对象时自动调用构造函数,无需手动初始化Pair p(1, 2); // 直接传参给构造函数的参数列表std::cout << p.first << " " << p.second << std::endl; }核心概念 1:

构造函数(解决 “类的对象怎么初始化”)

作用:C 里定义结构体变量后,要手动赋值(比如

Point p; p.x=1; p.y=2;);C++ 里用构造函数,创建对象时自动执行,直接把数据装进去,不用手动调函数。关键特征:

函数名和类名完全一样(比如类叫

Pair,构造函数就叫Pair);没有返回值(连

void都不写);必须通过 “创建对象” 触发(比如

Pair<int> p1(1,2),括号里的 1 和 2 就是传给构造函数的参数)。和 C 的对比:相当于把 C 里 “定义结构体 + 手动调用初始化函数” 两步,合并成 “创建对象时自动执行” 一步。

核心概念 2:

参数列表(构造函数的 “输入接口”)

作用:就是构造函数的 “参数”,用来接收创建对象时传入的值(比如

Pair(T a, T b)里的(T a, T b))。和 C 的对比:完全和 C 语言函数的参数列表一样(比如 C 里

void add(int a, int b)的(int a, int b)),没任何新东西 —— 你给构造函数传什么值,就用这些值初始化对象里的数据。

C++ 类(自动初始化,带构造函数的初始化列表赋值)(必须用的 3 种场景):

- 场景 1:成员变量是 const:

class Pair { public:const int first; // const变量必须定义时赋值const int second;// 必须用初始化列表,即定义时赋值,会先执行冒号后的赋值再执行{}里的Pair(int a, int b) : first(a), second(b) {} // 错误写法:函数体内赋值// Pair(int a, int b) { first = a; second = b; } // 编译报错 };//const 成员必须在初始化列表({} 前)赋值。

- 场景 2:成员变量是引用:

class Pair { public:int& first; // 引用必须定义时绑定int& second;// 必须用初始化列表Pair(int& a, int& b) : first(a), second(b) {}// 错误写法// Pair(int& a, int& b) { first = a; second = b; } // 编译报错 };

- 场景 3:成员是 “无默认构造函数的类”

// 这个类没有无参构造函数(默认构造函数) class A { public:A(int x) {} // 只有带参构造函数 };class Pair { public:A a; // 成员a是类A的对象// 必须用初始化列表给A传参Pair(int x) : a(x) {} // 错误写法:函数体内无法初始化a// Pair(int x) { a = A(x); } // 编译报错(因为A没有默认构造函数) };总结:构造函数:C++ 替你自动调用的 “初始化函数”,名字 = 类名,无返回值。

参数列表:构造函数的输入(和 C 函数参数完全一样)。

初始化列表:

类名(参数) : 成员1(值), 成员2(值) {},专门解决 const、引用、特殊类成员的初始化,比函数体内赋值更底层、更必要核心概念 3:

初始化列表(给类里的数据 “直接赋值” 的工具)

作用:专门给类里的 “成员变量”(比如

Pair里的first和second)赋值,写在构造函数参数列表后面,用冒号开头(比如Pair(T a, T b) : first(a), second(b) {})。为什么需要?你可能会想:“我在构造函数里写

first=a; second=b;不也能赋值吗?”—— 对,但有 3 种情况必须用初始化列表(否则编译报错):

成员变量是

const修饰的(比如const T first):C++ 规定const变量必须 “定义时就赋值”,构造函数体里赋值算 “后续修改”,不允许;成员变量是引用(比如

T& first):引用必须 “定义时绑定变量”,也不能在函数体里赋值;成员变量是另一个 “没有默认构造函数的类” 的对象(比如类

A只有A(int x)这个构造函数,没有无参的A()):创建A对象必须传参数,只能用初始化列表传。和 C 的对比:C 里没有这个东西,因为 C 的结构体里没有

const成员必须初始化、引用这些场景 —— C++ 为了处理这些新场景,才加了初始化列表。到底咋回事?我理解,初始化列表 和 函数体内赋值,不都是创建的时候传递吗?

主要差别就是时机!

C 里

struct Pair p;先创建 “空对象”,再调用函数赋值C++ 里的两种方式:

对普通

int成员:

Pair(int a,int b){first=a;}→first先默认生成随机值,再被a覆盖(两步);

Pair(int a,int b):first(a){}→first刚创建就直接用a初始化(一步),没有中间随机值阶段。关键在特殊成员(非普通

int):如果成员是

const int或引用(如int& ref),只能用初始化列表—— 因为它们必须在创建时就确定值,不允许先默认再覆盖(函数体内赋值会直接报错)而所有不管是不是 const 的成员变量,创建时机都是进入构造函数体之前创建的 ,而不是在 “函数定义时” 或 “创建对象时才开始创建”。

另外,明确几个术语:

构造函数的函数定义:

Pair(T a, T b) : first(a), second(b) {}。创建对象:

Pair<int> p1(1, 2);、Pair<std::string> p2("Hello", "world");。所以,函数体内赋值 和 初始化列表 的差别是:

对于函数体内赋值的比如非 const 成员:

创建时如果没在初始化列表指定值,会先默认初始化(比如

int类型默认是随机值,不是 “没值”);进入构造函数体后,再用

first = a覆盖这个默认值(本质是 “赋值”,不是 “初始化”)对于 const 成员:

它的规则是「创建时必须确定值,不能默认初始化」(因为

const一旦创建就不能改);所以必须在「创建它的那一刻」就通过初始化列表赋值(

first(a)),不能等进入构造函数体再赋值(此时它已经创建完了,const不允许改)。

再说一句:const 成员必须用初始化列表(函数体里赋值会报错)。非 const 成员既可以用初始化列表,也可以用函数体赋值(两种都合法)

查看代码

class A {int x; // 非constconst int y; // constpublic:// 正确:y必须放初始化列表,x两种方式都行A(int a, int b) : y(b) { x = a; // x在函数体赋值}// 也正确:x和y都放初始化列表A(int a, int b) : x(a), y(b) {} };所以至此就懂了

最后总结:

C++ 的

class定义一个模板(比如Pair),创建对象时(比如Pair<int> p1(1,2)),会自动调用和类名同名的构造函数;构造函数通过参数列表接收你传的 1 和 2,再通过初始化列表(或函数体)把 1 和 2 赋值给first和second—— 整个过程本质就是 “自动初始化对象”,比 C 手动初始化结构体更高效。C++ 里

Pair p(1,2);这一句,就等价于 C 里struct Pair p;+Pair_init(&p,1,2);两句的效果。

来个练习,开开胃,压压惊,懂懂术语:

查看代码

#include <iostream> using namespace std;class MyClass { public:int a; // 非const成员const int b; // const成员// 构造函数MyClass(int x, int y) : b(y) { // 初始化列表:创建b时直接赋值ya = x; // 函数体:a先默认创建(随机值),再被x覆盖} };int main() {// 定义对象p(同时创建对象及其成员)MyClass p(10, 20); // 这一行就是“创建对象”:分配内存并初始化成员cout << p.a << endl; // 输出10(被覆盖后的值)cout << p.b << endl; // 输出20(创建时就确定的值) }

梳理底层执行逻辑:1、根据代码

MyClass p(10, 20); // 1. 定义对象p(触发后续步骤),执行MyClass p(10, 20);时,先根据传的实参(10、20,都是 int 类型),去类里匹配对应的构造函数(确认是否存在MyClass(int, int)这种参数类型的构造函数),只有匹配成功后,才会开始 “创建类的实例”(也就是为对象 p 分配内存、初始化成员变量)然后如果是 const 成员,就通过初始化列表在创建时直接初始化。

非 const 的就先随机再覆盖

2、为对象 p 分配内存(准备创建);

3、传递实参 10、20 给构造函数;

4、开始创建成员:

const int b:通过初始化列表b(y)直接用 20 创建(一步到位);

int a:先默认创建(随机值),进入构造函数体后被a = x(10)覆盖。5、最终效果:

p.a=10,p.b=20。

上面是宏观框架,开始说零零碎碎的知识点 & 后续追问:

看变量是 普通变量 还是 指针变量:

p.first:当p是普通变量(结构体名称)(如 C 的struct Pair p、C++ 的Pair p)时用点,直接访问成员。

p->first:当p是指针变量(指向结构体名的那个指针)(如 C 的struct Pair* p、C++ 的Pair* p)时用箭头,先解指针再访问成员。

再说下上面的“场景 3:成员是 “无默认构造函数的类”里,什么叫“没有无参构造函数”?

意思是这个

A类不存在 “不需要传参数就能调用的构造函数”:C++ 类默认会生成一个「无参构造函数」(比如

class A { };,能直接A a;创建对象),但如果自己写了「带参构造函数」(比如A(int x) {}),编译器就不会再自动生成无参构造函数了 —— 此时A类就只有A(int x)这一个构造函数,必须传int参数才能创建对象,这就叫 “没有无参构造函数。“没有无参构造函数” 是 C++ 里的标准表述,比 “只有有参构造” 更严谨,更直接点出关键问题(无法默认创建对象)。

为啥一会说

A(x)必须有参数,一会又可以A a没参数,一会又必须Pair p(1,2)必须有参数?类内部是声明,不是创建,无论构造函数有无参数,都可以直接不写参数,比如

A a,不占内存。类外部比如

main里是创建对象,必须严格按照构造函数的有无参形式,占内存生对象。那

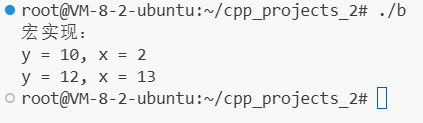

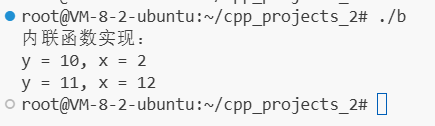

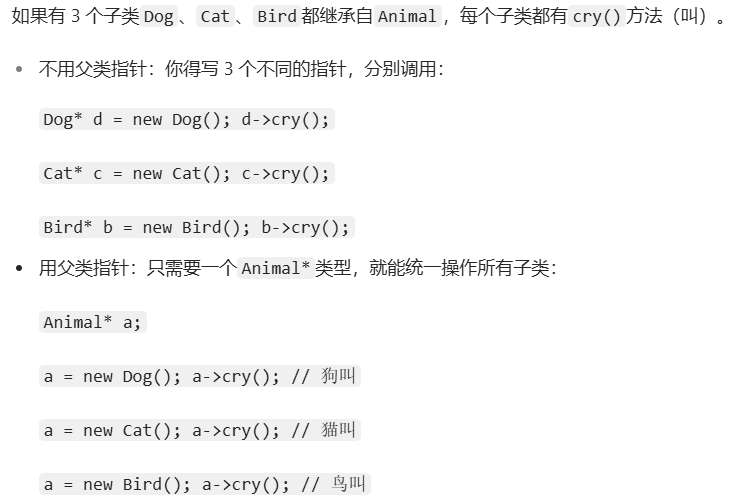

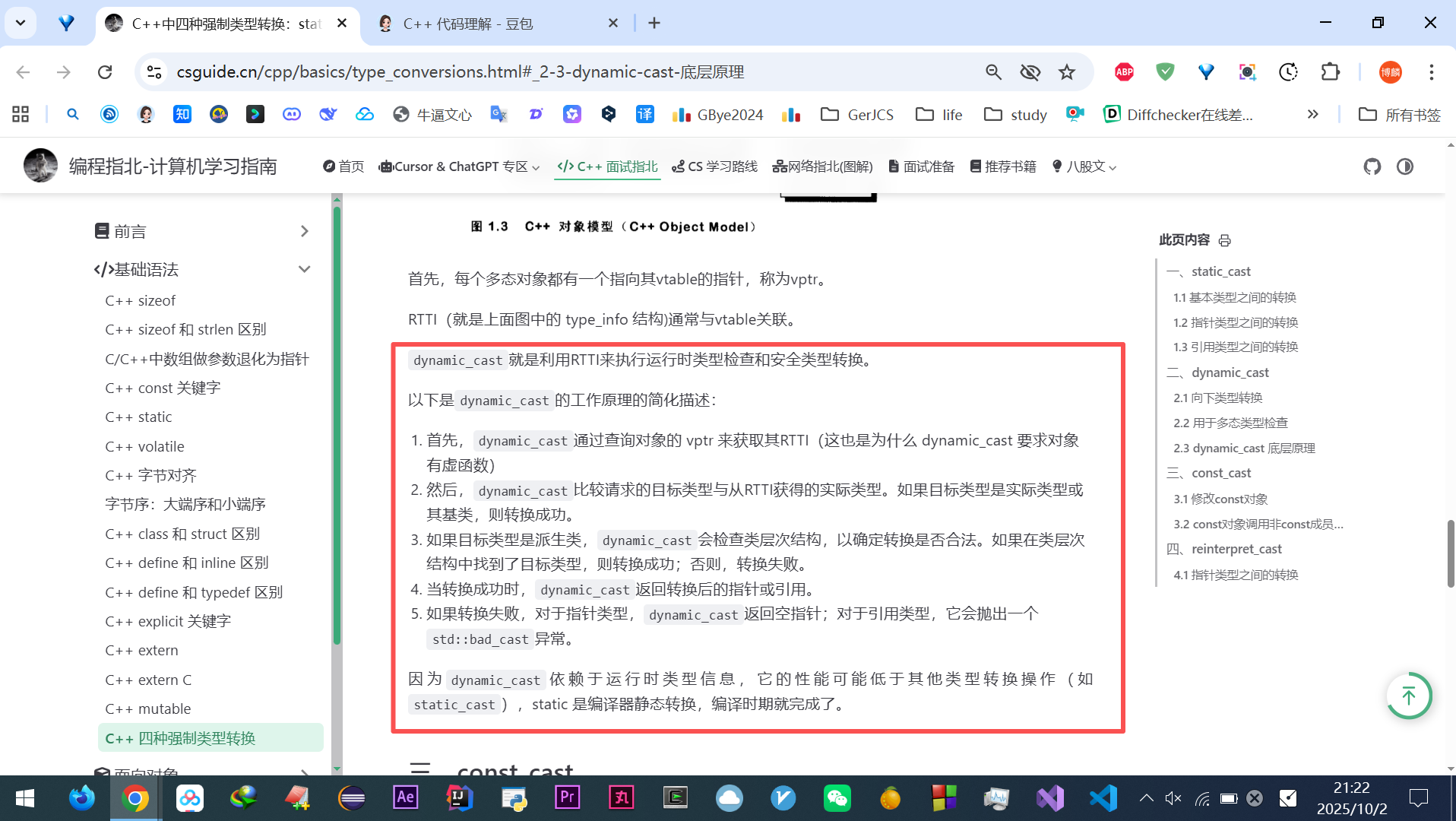

A a声明完,a(x)是用参数 x 实际创建这个成员,必须匹配构造函数的形式,即必须有x。代码: