近期在某二手平台入手了一台 MacBook Pro,由此开启了 macOS 的使用历程。这里记录一下自己认为有价值的内容。你也可以认为这是一个从 Windows 切换到 macOS 的实用经验贴。

本文可能会不时更新。

设备和系统信息

- 机型:MacBook Pro 2021(14 英寸)

- 处理器:Apple M1 Pro

- 内存:32 GB

- 硬盘:512 GB

- 系统:macOS Sequoia 15.7

软件

先说一下我选软件的原则。我会优先选用开源、免费、跨平台的软件,闭源软件如果免费,也可以考虑使用。我不使用任何无法永久可靠破解且不存在通过教育/个人用途免费使用途径的收费软件。我优先选用原生且轻量的软件,除非必要,尽量避免使用 Electron 软件。如果一个产品既有功能完善的 Web 端,又有桌面版软件,那么我会优先使用 Web 端,避免安装桌面软件。

本节的分类参考了我曾经写过的一篇 Kubuntu 迁移经验贴:https://www.cnblogs.com/eslzzyl/p/16512023.html

总的来说,Mac 的软件生态肯定比 Linux 要好太多了。毕竟有个实力强悍的亲爹撑腰。

开发

都说 Mac 天然适合开发,我倒是没什么特别的感觉,现代 Windows+WSL 的开发体验也不算差。macOS 该有的软件都有:

- VSCode 和它的所有魔改版:原生 arm64 支持

- JetBrains 全家桶:应该是原生支持,我还没用。

- C/C++ 编译器:系统内置 clang 和其他编译工具链

- Rust 工具链:原生 arm64 支持

- Python 生态:uv 等,原生 arm64 支持

- pnpm 和 Node.js:原生 arm64 支持

- 终端:macOS 下有大量优秀的终端。我选用了用户规模最大的 iTerm。

这里特别提一下 LaTeX 发行版。我维护了一个 TeX Live 的安装教程博客:https://www.cnblogs.com/eslzzyl/p/17358405.html 其中没有讨论 macOS,因为当时我没有 Mac 设备。后来研究了一下,Mac 上使用 LaTeX,最主流的发行版是 Mac TeX,这是一个在 TeX Live 上进一步开发封装得来的发行版,但据说不支持自定义安装组件。于是我按照类似上文中的 Linux 方法安装了 TeX Live 2025,可以正常工作,据说也是原生 arm64 支持。

关于容器还没有进一步探索。听说 macOS 跑 Docker 也要用类似 Windows 上的虚拟机技术,那太不优雅。准备观望一下官方的 Container 技术:https://github.com/apple/container

工具软件

压缩:很遗憾还没有找到一款完全满足我需求的免费压缩软件。我的需求如下:

- 双击一个压缩文件可以打开预览(现有的大部分软件都是直接解压了。我不看一下里面的内容,怎么知道我要不要解压?)这一点 PeaZip 可以满足,但似乎不太稳定,经常打开窗口时闪退。

- 支持 zip、7z、rar 和其他常用格式的解压。这个倒是基本上都支持。

- 压缩时可以自动去掉访达创建的资源文件(

.DS_Store之类的)这个 Keka 支持。 - 免费。最好开源。

目前的方案是先用 Keka 将就一下。有时候直接用命令行的 zip 压缩了。回头再找找有没有合适的,没有的话可以考虑自己写一个。

代理:所有常见的开源代理软件都有原生 arm64 支持。我用 v 开头的那个。

邮件:我是很希望用一用系统自带的邮件客户端的,可惜位于杭州的某知名互联网厂不允许我为他家邮箱创建新的客户端授权码了,除非我开会员,才能够再多创建数量可怜的 1 个。而那个邮箱又是我的主邮箱,会员是绝不可能的,只好用了该厂自己的客户端。目前来看还可以,没有 Windows 上无病呻吟的 AI 功能。

媒体播放器:绝对是 IINA。开源,免费,界面美观,与 macOS 的兼容性很好(读者可以尝试在 IINA 的快进键上用力按压触摸板,有惊喜)。据说系统自带的 QuickTime 播放器对能耗有神秘优化,但它似乎无法播放某些格式的 mkv 视频。VLC 也可以,是跨平台的,但是不如 IINA 美观。

Office:不喜欢 WPS,所以用微软的。惭愧的是 Office 需要破解,不能完全合法地使用,好消息是破解很容易:https://massgrave.dev/office_for_mac 破解后红绿蓝三件套和 OneDrive 都可以正常使用。

最大的遗憾是没有 Visio。

如果你的状态栏(右上角)有很多图标,那么可能有图标会被顶进 MacBook 的刘海里,很难点到。由于官方的不作为,现在已经产生了许多插件来处理这个问题。我使用的是 Ice:https://github.com/jordanbaird/Ice 这款软件可以在状态栏创建一个类似 Windows 图标托盘的可折叠的按钮,用来放置不太常用的图标。

剪贴板历史记录:显然是一个现代桌面操作系统应该标配的功能,Windows 自带,KDE Plasma 自带,macOS 没有。好在也有插件:https://github.com/p0deje/Maccy 我将打开的快捷键改成了 Option+V,这在 Windows 键盘上恰好就是 Windows+V,和 Windows 的习惯保持一致。

磁盘空间分析工具:我还是挺习惯用这类工具的,有助于清理磁盘。Windows 上可以用 WizTree,通过读取 NTFS 的 MFT 表来完成空间的快速分析。Linux 上我习惯用 KDE 生态下的 Filelight,这款软件也同样支持 Windows 和 macOS。但在 macOS 上我暂时用了一款叫 Grand Perspective 的软件。界面和 WizTree 差不多。下面是我用户主目录的分析结果。

(最左边的那个庞然大物是 gpt-oss-20b-mxfp4.gguf)

既然提到了大模型,就简单说一下大模型本地部署。我一直用 llama.cpp,llama.cpp 的 CPU 配置是能够自动检测并兼容 Apple Silicon 的 Metal 后端的,因此,只需要按照 CPU 配置编译 llama.cpp,然后使用 -ngl 装载到显存即可。

Cherry Studio:开源跨平台,直接上手。

FTP/SFTP 文件传输:FileZilla。一款跨平台的开源软件,UI 和 Windows 完全一致,直接上手,不需要学习成本。

硬件监控软件:系统自带的活动监视器也可以,但是功能相对简单一些。目前使用一款国产软件 State,可以实时查看 CPU 占用、温度、风扇转速、硬盘占用、温度、读写速度、内存占用、网速、IP 地址,还有许多实用功能。

硬盘寿命:也就是 SMART 信息。系统设置里只能看到一个什么“通过验证”,但不会显示 SMART 数据。通过命令行工具 smartctl 可以查看。需要先用 homebrew 安装。

smartctl -a disk0

这台机器到我手上之前已经有了 600TB 的写入。我怕硬盘哪天炸了。如果炸了就送去扩容到 1T。

接下来是一些所谓的生产力软件。

3D 建模和动画:Blender,不用多解释了。当一款开源软件不需要通过“免费”来吸引用户时,那它就已经成功了。

视频剪辑:Kdenlive。又是一款来自 KDE 生态的软件,看了一些评论,应该是在开源的视频剪辑软件里最强大的。

修图/摄影后期:PhotoShop 对应的开源产品是 GIMP,LightRoom 对应的开源产品多一些,经过综合考虑,我认为 DarkTable 可能是最强大的那个。

图片格式转换:XnConvert。很高兴也是一款跨平台的软件,直接上手。

娱乐

音乐:所有主流音乐应用都有原生支持。看了一下自带的 Apple Music 好像还可以,就开了个学生订阅用了。目前除了网络不稳定导致使用有点磕绊之外,其他的都挺好的。可以把自己存下来的音乐都传上去,据说可以传十万首。于是我就停止使用上文提到的那家杭州互联网厂出品的代表性音乐产品了。

因为我年龄到了网易云学生会员的最大年龄限制,所以开不了了。明明我还是学生。🍎 就没有这个限制。

游戏:所谓的 Mac 的最大短板(之一)——不能打游戏。这个论断的前提是:打 3A 游戏或者主流网游,那确实打不了或者要折腾。但是如果你主要打 Steam 上的独立游戏,那这些游戏有相当一部分都有原生的 macOS 支持。以下是我可能会玩的且带有原生 macOS 支持的游戏:Minecraft、Terraria、StarBound、东方夜雀食堂、星露谷物语、Unturned、饥荒、欧洲卡车模拟 2

据说如果愿意折腾,跑个原神也是能做到的。但是我还是选择通过 Moonlight 串流到 Windows 台式(https://www.cnblogs.com/eslzzyl/p/18527203 )来打原神了。WiFi 下校园网往返延迟差不多 7ms。

需要注意:如果台式那边的服务端是 Sunshine 基地版,那么它带的虚拟显示器是支持 HDR 的,而 MacBook Pro 的这块屏幕也是支持 HDR 的,这会导致串流时 HDR 默认启用,使得 Moonlight 窗口变得很亮。在 Windows 设置中将对应的虚拟显示器的 HDR 关闭即可解决。

M1Pro 的 GPU 不算弱,但对于与它搭配的 3K 120Hz 屏幕来说,全屏游戏就有点吃力了。

总结一下,如果你打一些轻量的小型独立游戏,那么 Mac 通常有原生支持,现在 Apple Silicon 的芯片也有不错的 GPU 性能,Mac 还是挺适合打游戏的。如果你打 3A 或者网游,那么最好搞一台性能强劲的 Windows 台式吧。

通讯

所有常用通讯软件都有原生 arm64 支持。腾讯生态比 Linux 好太多了。

终端和命令行

其实 macOS 自带的 Terminal 感觉稍微调一下应该也可以用,但是有人推荐我用 iTerm,看了一下感觉还行,就用 iTerm 了。

关于 Shell,macOS 自带的 Shell 是 zsh,这无疑是一个功能强大的 Shell,可惜我不熟悉。我使用 Fish Shell,自带命令补全,且比较容易配置,而且可以通过 Fisher 安装一些扩展,例如:

- z,可以记忆最常用的目录,然后通过

z命令来快速跳转。 - autopair.fish,可以在键入时自动完成括号配对。

- puffer-fish,可以自动完成一些命令的扩展。

- 更多:见 https://github.com/jorgebucaran/awsm.fish

Fish 的一个问题是它不兼容 sh/bash/zsh 语法,这其实无伤大雅,只要不将 Fish 设置成登录 Shell 就可以。可以在 iTerm 中设置默认的 Shell 为 Fish,同时系统中的默认 Shell 仍然保持为 zsh。

macOS 的终端启动时默认会显示一行文本,标示出上次使用 Shell 是什么时候:

这行文字可以通过在用户主目录(~)创建一个 .hushlogin 文件来屏蔽掉。

触摸板

早就听说 Mac 的触摸板非常强大,一些过于离谱的赞誉(包括用 Mac 不需要鼠标之类)令我感到疑惑。在初步使用了几天 Mac 之后,我将这种对触摸板的高度评价归结为以下原因:

- macOS 的鼠标体验其实是不如 Windows 的,感觉鼠标加速不太自然,而且窗口的那个小圆点不太方便用光标定位。这显得触摸板+快捷键的操作模式相对来说要方便一些。

- 全域压感触摸板,即触摸板本身不可按压,而是通过压力传感器+震动马达来模拟“按下去”的那种感觉。这绝对是一个能够大幅提升触摸板体验的设计,可惜在 Windows 阵营,这种技术仅存在于极少数高端轻薄本上,其余大部分笔记本仍然是上半部分固定、下半部分可按压(真的能按下去的那种)的跷跷板设计。某些厂商明明早些年有,这两年又砍掉了。实在是莫名其妙。

- 相对科学的触摸板手势,其他倒不算明显,最有特色的三指拖动手势非常强大。Windows 中同样存在大量拖动操作,如果能够添加三指拖动手势,将显著提升使用体验。

- 至于面积、材质触感、标配的多指触控这些,Mac 和 Windows 阵营已经基本上不分伯仲。

这里介绍一个冷知识,很多人可能不知道 Mac 的触摸板是两段的:先按下一次之后,继续施加压力,触摸板还会再震动一次。这被称为“用力点按”。在访达中,用力点按一个文件的图标,可以预览此文件;用力点按文件名,可以重命名。在 QuickTime 和 IINA 播放器中,在快进/快退按钮上用力按压,可以获得多次反馈,并能够调整播放速度。由于触摸板带了压力传感器,你甚至可以将它当作一个(不太精准的)秤:https://github.com/KrishKrosh/TrackWeight

Mac 的触摸板手势各方面都挺好,对我来说唯一的不足是:按不出鼠标中键。在 Windows 上,可以将三指点按设置为鼠标中键,可以用来在浏览器中打开新链接或者关闭标签页,对我而言是一个非常常用的按键。经过搜索,找到了一个插件:https://github.com/artginzburg/MiddleClick 此软件曾经有内存泄露问题,好在几个月前有一位好心人修复了此问题。另外,此软件默认的三指点按作为鼠标中键与三指拖动手势不兼容,于是我改为四指点按作为鼠标中键,目前完美使用。

键盘

组合键

macOS 的修饰键与 Windows/Linux 略有不同,但可以很快适应。Windows 上需要 Ctrl 先导的大部分组合键到了 macOS 上变成 command 先导。但也有例外:例如 VSCode 中跳转到指定行仍然需要按下 control+G 而不是 command+G。而 control 键则主要用于发送一些 Unix 程序信号,例如 Ctrl+C 中止,Ctrl+\ 强制终止,Ctrl+W 删除一个词,Ctrl+Z 暂停程序、Ctrl+D 结束输入等。

这种 command 和 control 分离的设计对命令行操作显然是十分有益的。如果不设置 command 键,在终端按下 Ctrl+C 键时,终端不知道应该终止程序还是复制选中的内容。面对这种矛盾,Windows 和 Linux 都选择将 Ctrl+C 作为中止程序的按键,并设计另外的按键来完成复制:在 Windows 是鼠标右键,在 Linux 是 Ctrl+Shift+C。

按键映射

MacBook 键盘左下角的几个键从左到右依次是:地球仪键/Fn 键、control 键、option 键、command 键。由于 command 键替代了 Windows 中大部分 Ctrl 组合键,因此按下组合键的时候必须改用左手拇指按 comamnd 键,这很奇怪。好在系统设置-键盘-键盘快捷键-修饰键里可以更改这几个修饰键的映射关系。我选择将地球仪键与command键交换位置,于是现在键位顺序变成了:command、control、option、地球仪键/fn 键。这就与 Windows 上的按键习惯比较一致了。

美中不足的是,这样配置之后,空格键右边的 command 键也变成了地球仪键,就不方便在访达中单手按下 command+delete 键来删除文件了。

桌面和窗口管理

macOS 的窗口管理与 Windows 风格的桌面系统(Windows 本身,以及 KDE Plasma 等 Unix 桌面环境)还是有一定差异的。

应用程序和窗口

Windows 窗口右上角的三个键:最小化、最大化和关闭 在 macOS 上移动到了左上角,从左到右依次是:

-

红色:关闭窗口

-

黄色:最小化

-

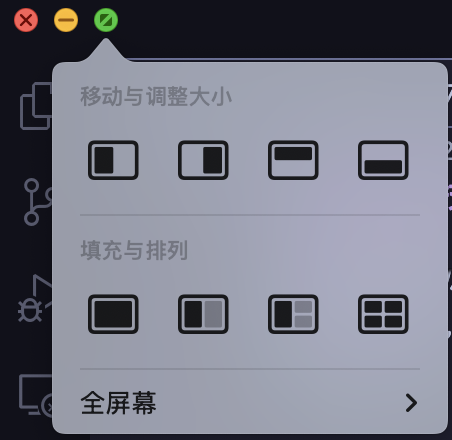

绿色:似乎是最大化,但其实不是。点击这个按钮会使当前窗口进入全屏。光标在上面悬浮片刻后可以选择预设的窗口排列方式,这与 Win11 24H2 中将窗口拖动到屏幕顶部时弹出的窗口排列功能类似。如果希望获得 Windows 上“最大化”的效果,可以双击窗口的标题栏。

![img]()

类似 Windows,macOS 也可以为一个应用程序打开多个窗口。在 Windows 上,通过任务栏可以轻松切换一个应用程序的不同窗口,但在 macOS 上,却无法通过程序坞(Dock)切换窗口。想要切换窗口,有几种方法:

- 通过 Command+Tab 切换到目标程序,松开 Tab(但不松开 Command)之后,按向上或者向下键。

- 通过各种方法(自己设定的触发角、Mac 键盘上的 F3 键、触摸板四指上滑、Control+向上键等)切换到 Mission Control(调度中心)视图,然后用光标选择对应的窗口。

- 通过各种方法(自己设定的触发角、触摸板四指下滑、Control+向下键等)切换到 App Exposé 视图,这会平铺显示当前程序打开的所有窗口,然后用光标选择对应窗口。

在 Windows 上,关闭一个程序的最后一个窗口就意味着关闭了这个程序,但在 macOS 上这个行为有所不同。点击窗口左上角的红色关闭按钮后,窗口被关闭,但程序图标仍然驻留在程序坞,且下面有一个小圆点,表明此程序仍在运行。想要关闭这个程序,需要通过菜单栏中的程序名-退出或者按下 Command+Q 键。

以下是一些常用的 macOS 窗口管理快捷键:

- Command+T:新建一个标签页,如果当前程序支持标签页的话。这在访达、终端和浏览器中十分实用。

- Command+W:关闭当前标签页。如果窗口没有标签页,则是关闭当前窗口。此时效果与点击窗口左上角的红色按钮相同。

- Command+Q:关闭当前程序的所有窗口并退出程序。

- Command+H:隐藏当前窗口。隐藏后通过按 Command+Tab 重新切换到这个窗口可以显示。这是一个 Windows 上不存在的操作,我目前暂时想不到这个有什么作用。

- Command+M:最小化当前窗口。

- Command+Tab:类似 Windows 上的 Alt+Tab,但没有窗口的实时预览。

- Command+回车:使当前窗口进入全屏。

菜单栏

在 macOS 中,程序的菜单栏是永远存在的,它位于屏幕(而不是窗口)的左上角。左上角的苹果图标不是程序菜单栏的一部分,它是类似于 Windows 中开始菜单的东西。如果程序有“Help”或“帮助”菜单,那么其中大概率有一个搜索栏,在此处键入可以搜索这个程序的所有菜单项目,还是比较方便的。

触发角

触发角是指将光标移动到屏幕的四个角落时触发的快捷功能。我最早在使用 KDE Plasma 桌面时接触到这个功能,当时我设置为:

- 左下角:打开应用程序启动器(其作用类似于 Windows 的开始菜单或 macOS 的启动台)

- 左上角:切换多任务视图

- 右上角:聚焦到窗口的关闭按钮

- 右下角:显示桌面

现在我在 macOS 的设置如下:

KDE Plasma 的触发角甚至比 macOS 更加高级:它支持通过检测光标的加速度来判断用户移动光标的力度,并在力度达到阈值之后才触发。

抛开一堆小毛病不谈,KDE 还是非常先进的

值得一提的是,Windows 中虽然没有明确的触发角功能,但却有着类似的效果:光标移动到右下角,可以预览桌面(需要设置),点击后可以显示桌面;光标移动到右上角,将会聚焦到目前最大化的窗口的关闭按钮,点击后可以关闭这个窗口。光标移动到左下角点击,可以打开开始菜单。个人认为这在交互上还是很先进的。

(虚拟)桌面

桌面通常指的是未打开任何窗口时显示的画面,但也有虚拟桌面的概念。虚拟桌面像是窗口的容器,用户可以创建多个虚拟桌面,每个虚拟桌面放置若干个窗口。通过虚拟桌面对不同类型的窗口分类管理,有助于提升效率。

在 macOS 中,激活 Mission Control 视图(见上)后,屏幕顶部会出现所有桌面的列表,右上角会出现一个加号。点击此加号可以创建新的虚拟桌面。随后可以将窗口拖放到不同的桌面。

可通过以下方式在多个虚拟桌面之间切换:

- 触摸板四指左右滑动

- Control+向左或向右键

- 在程序坞中点击或通过Command+Tab切换到不属于当前桌面的窗口

想要将某个窗口移动到另一个虚拟桌面,除了在 Mission Control 视图中拖动,也可以将窗口拖动到屏幕边缘,此时将会首先弹出分屏的窗口轮廓,如果不释放窗口,继续保持位置的话,窗口就会进入相邻的虚拟桌面。

后记

在很多年前,我就对 MacBook 存在着一种不太实际的幻想,认为这是一种完美的工艺品。目前手上的这台 M1Pro 机型和最新的 MacBook Pro 的模具完全一致,且我的上一台电脑是一款相对高端的 Windows 轻薄本(Yoga Pro 14s 2022),我在这里斗胆评价一下 MacBook 的硬件方面(系统是一个更加复杂的东西,暂不讨论)。

优势:

- 顶级的工业设计水平。仅少数 Windows 高端轻薄本(它们的售价大多在 1 万元以上)能够与之媲美。

- 比较出色的屏幕。目前 MacBook Pro 的屏幕是 3K 120Hz MiniLED 屏幕,支持 HDR,峰值亮度 1600nit,实际体验之后确实不错。Windows 阵营做到这个水平的笔记本较少。Air 机型的 2.5K 60Hz LCD 屏幕就稍微平庸一些,大部分主流价位(5000 元左右)的 Windows笔记本在硬件参数上都能超过它。而系统的色彩管理之类的又是另一个话题了。

- 顶级的扬声器水平。第一次用这台 MacBook Pro 播放音乐时,我简直不敢相信我的耳朵。绝对是我用过的最出色的扬声器,没有之一,甚至音质超越我手上所有的入耳式耳机,印象中上一台 Yoga 也难以望其项背。很惭愧我没用过什么好音箱,但是论笔记本外放,MacBook Pro 应该难逢敌手。

- 较长的续航。我手上的这台 M1Pro 芯片的 MacBook Pro 电池健康为 84%,在我日常的轻度使用下估计能用 8-10 个小时,不算长,和全新 Windows 轻薄本的标准水平差不多,但 M1Pro 是公认的续航比较差的一代。最新的 M4 Air 估计要长得多。

- 比较安静的风扇调教,Air 根本没有风扇,Pro 的风扇策略非常保守,日常使用几乎没动过,通常是 CPU 保持高温一段时间后,风扇才缓慢启动并以用户难以感知的速度加速。风量较小且非常安静,很多时候如果不是通过软件看到风扇启动了,只凭听和感受气流,是无法确定风扇启动了的。

劣势:

- Pro 稍微有点重。外观是轻薄本,但重量已经稍微有点超出这个范围了。

- 刘海屏。其实看摄像头的尺寸,感觉刘海应该用不着这么大。破坏观感倒在其次,刘海最主要的问题是可能会遮挡状态栏图标,这在 13/14 寸机型上尤其明显,必须通过插件才能缓解。

- 没有 USB-A 口,我平时很少用 U 盘之类的东西,但对大部分人来说这可能是一个劣势。早些年也许是个更严重的问题,但最近 TypeC 已经逐渐普及,再过几年估计其影响可以忽略不计了。