智慧能碳园区 / 工厂:能碳协同驱动的低碳高效运营新范式

在 “双碳” 目标与产业数字化深度融合的背景下,智慧能碳园区 / 工厂已成为企业绿色转型的核心载体 —— 它并非 “智慧能源” 与 “碳管理” 的简单叠加,而是通过物联网、数字孪生、AI 等技术,将园区 / 工厂的能源消耗、碳排放核算、生产运营三者深度耦合,构建 “能碳协同监测 - 智能优化 - 减排落地 - 资产增值” 的全闭环体系,最终实现 “节能降碳、成本优化、合规履约、高效运营” 的四重目标,广泛适用于工业园区、化工基地、制造工厂等能源密集型场景。

一、核心定义:从 “单一管理” 到 “能碳协同” 的本质升级

智慧能碳园区 / 工厂的核心是打破传统 “能源只管能耗、碳管只管核算” 的割裂模式,以 “能源流牵引碳流” 为逻辑主线:

- 能源端:通过精细化管控电、水、气、热等全品类能源,优化能源供需平衡(如光伏储能消纳、设备节能调度);

- 碳端:将能源消耗数据实时转化为碳排放数据,实现 “能耗 - 碳排” 动态联动核算,避免 “先耗能、后算碳” 的滞后性;

- 运营端:结合生产计划调整能碳策略(如高峰生产时优先用绿电、低峰时优化储能放电),确保 “降碳不影响生产、节能不降低效率”。

简言之,它是 “用能源管理的手段实现碳减排目标,用碳管理的要求倒逼能源优化” 的一体化解决方案。

二、技术架构:能碳数据一体化的 “数字中枢”

智慧能碳园区 / 工厂的技术底座围绕 “能碳数据全生命周期管理” 构建,分为三层架构,确保数据精准、协同高效:

1. 感知层:能碳数据同步采集

通过兼容 Modbus、OPC UA 等 21 种工业协议的物联网终端,实现 “能源 - 碳排” 关联数据的实时捕获:

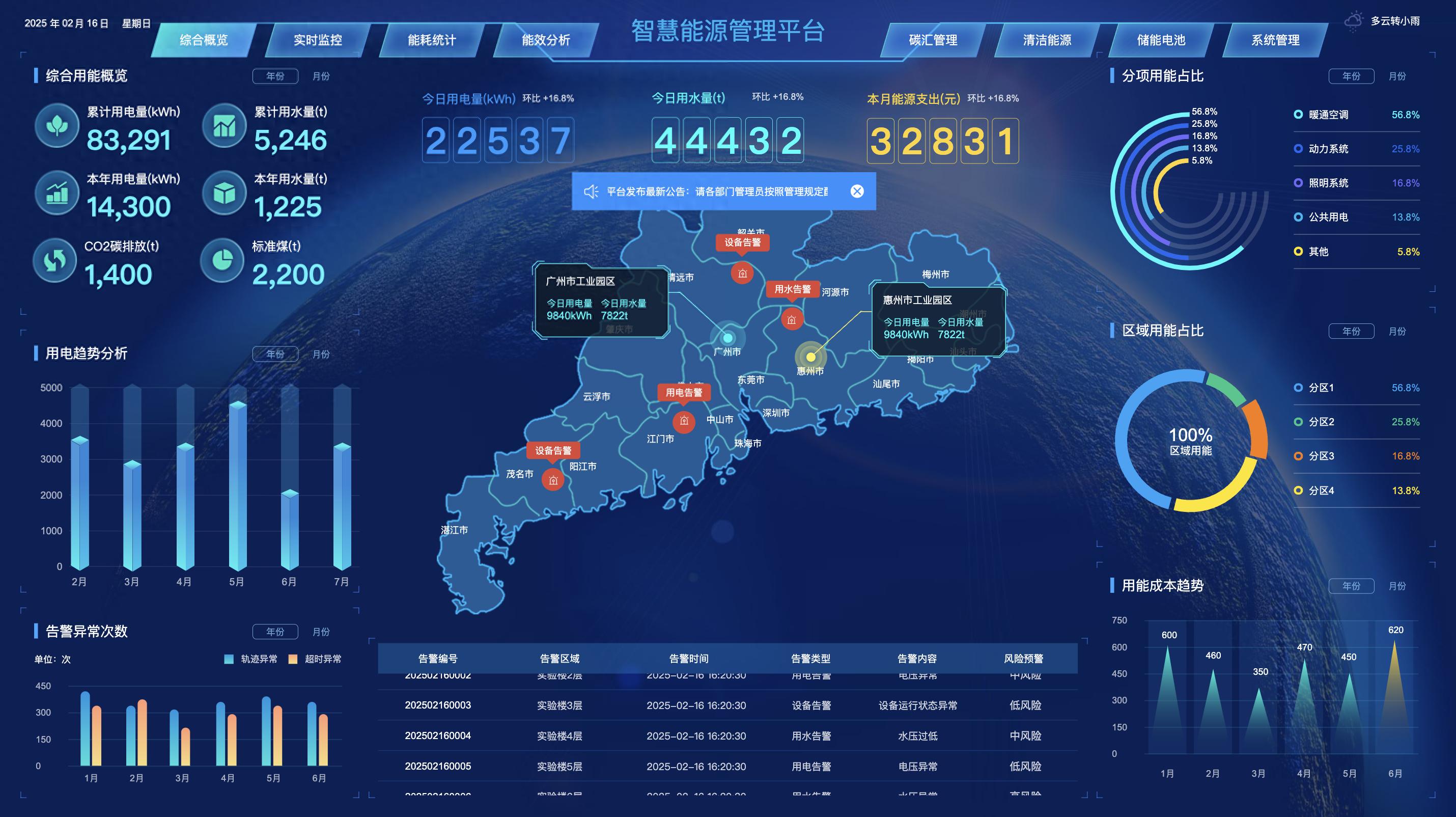

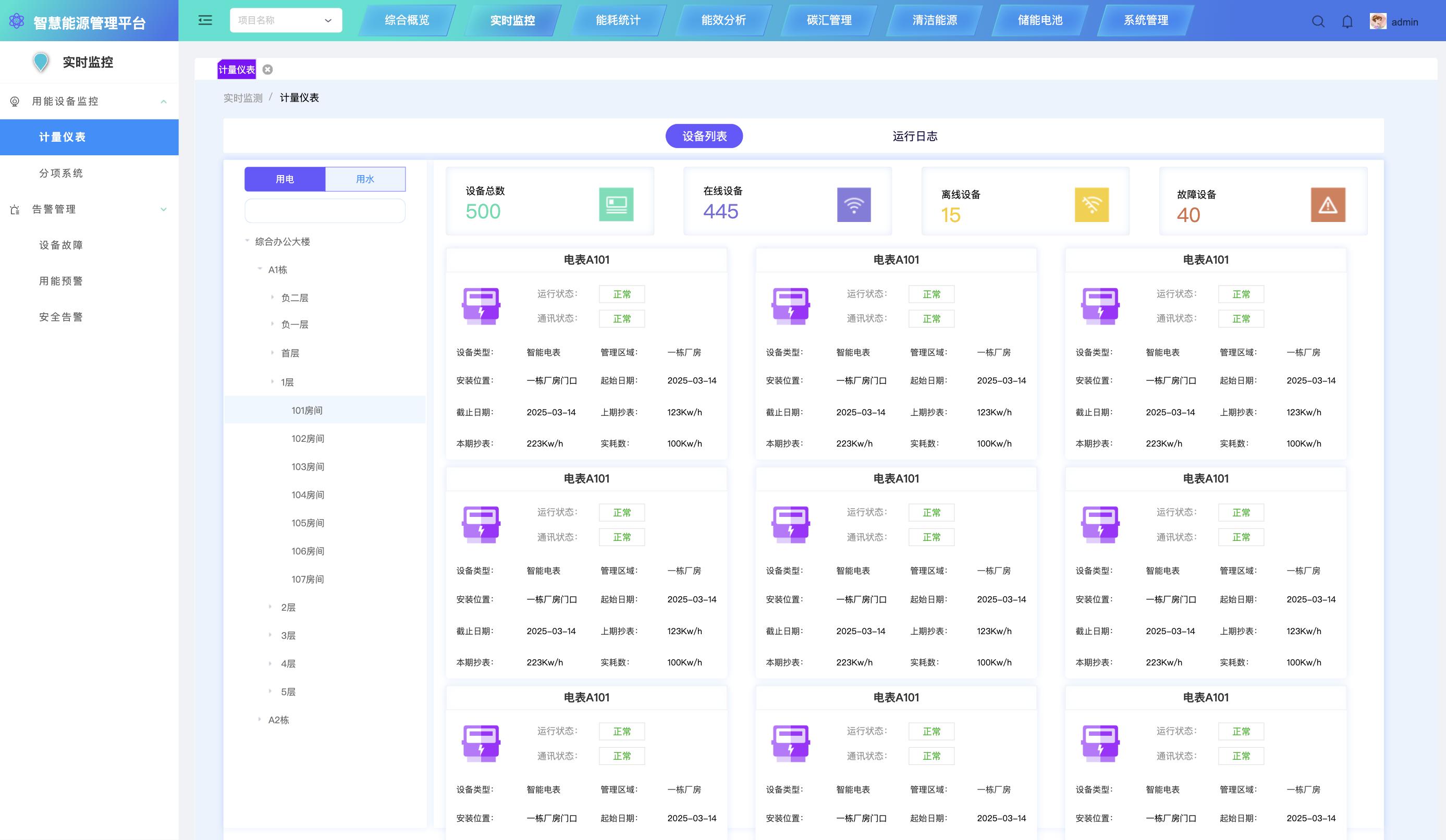

- 能源数据:智能电表(采集电压 / 电流 / 功率)、智能水表 / 燃气表(瞬时流量 / 累计用量)、温度传感器(设备 / 车间环境温度)、光伏逆变器(发电量 / 并网状态);

- 碳排关联数据:原料称重传感器(如钢铁厂铁矿石用量,关联过程排放因子)、烟气分析仪(化工园区废气浓度,计算间接排放)、运输 GPS(物流环节油耗,核算范围三排放);

- 特色设备:边缘计算网关(响应速度<300ms,避免数据延迟导致的能碳错配)、区块链数据采集终端(确保能耗数据不可篡改,满足碳核算溯源要求)。

2. 数据层:能碳中台统一治理

构建 “能源计量 + 碳核算” 双标准兼容的数据中台,解决传统数据碎片化问题:

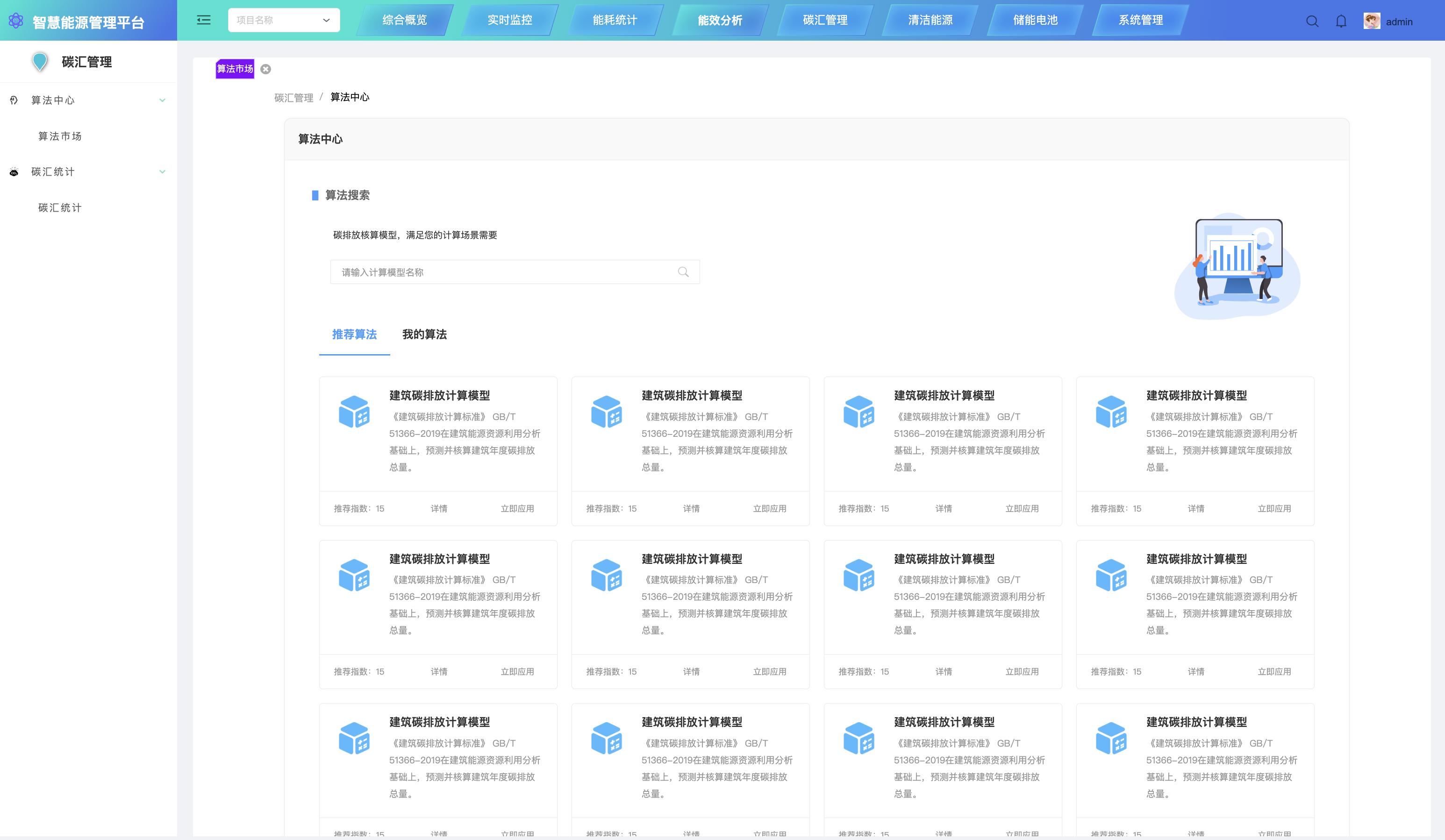

- 数据整合:接入生产 MES 系统(生产工单、设备启停计划)、能源管理系统(EMS)、碳管理系统(CMS)数据,建立 “生产 - 能源 - 碳排” 关联模型(如 “1 吨钢材生产 = X 度电 + Y 公斤 CO₂”);

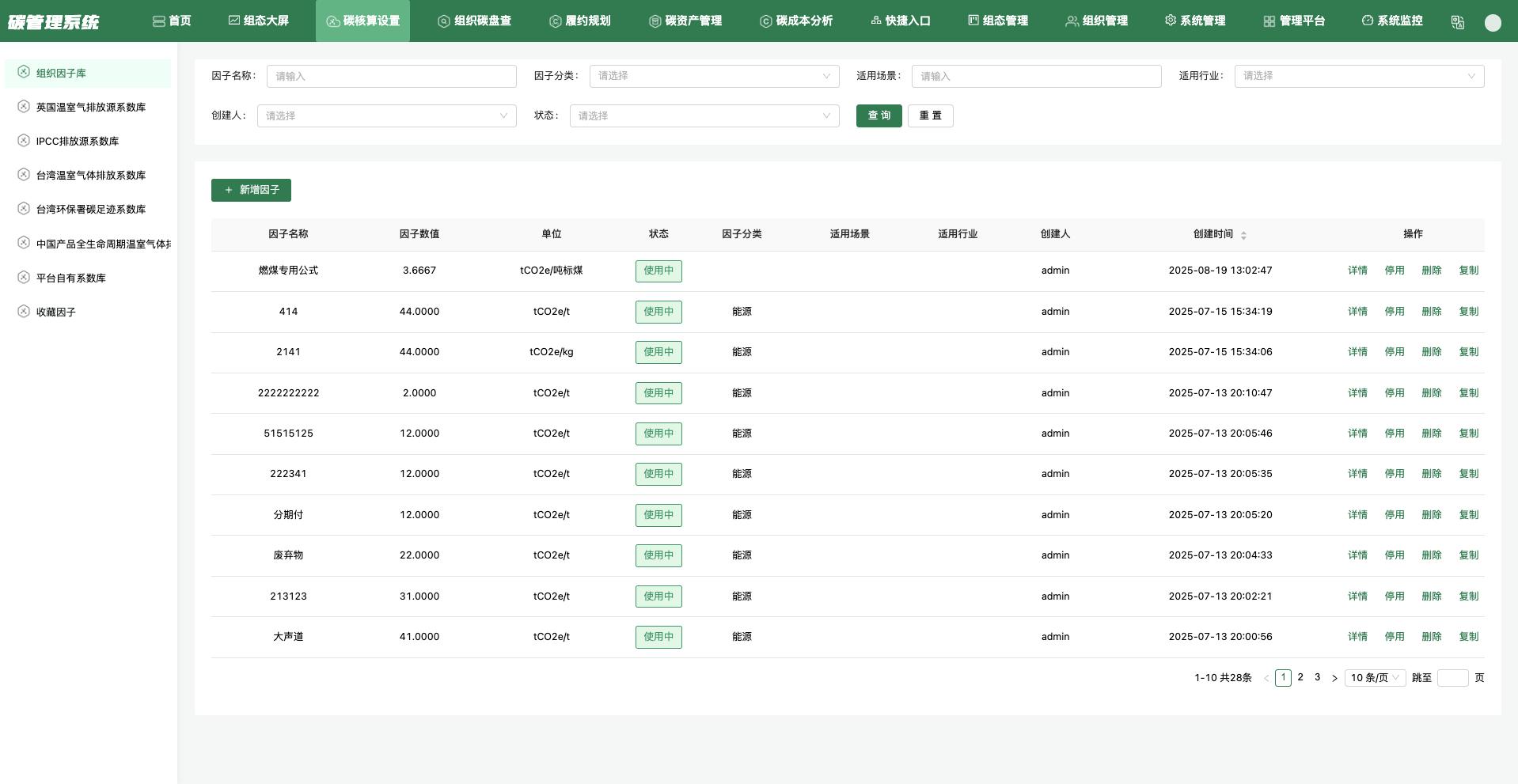

- 标准适配:内置 GB/T 15316(能源计量)、ISO 14064(碳核算)、《重点行业碳排放核算方法与报告指南》等标准算法,自动匹配行业排放因子(如水泥行业熟料排放因子 0.860 tCO₂/t);

- 数据安全:采用 “本地存储 + 云端备份” 模式,敏感碳数据通过国密算法加密,满足《数据安全法》对绿色数据的保护要求。

3. 应用层:能碳协同智能决策

基于 AI 与数字孪生技术,提供场景化的能碳优化功能:

- 能碳协同算法:采用粒子群优化(PSO)+LSTM 神经网络,动态生成 “能源调度 - 碳排预测” 联动方案(如预测次日碳价上涨时,优先调度光伏 + 储能供电,减少外购电带来的碳成本);

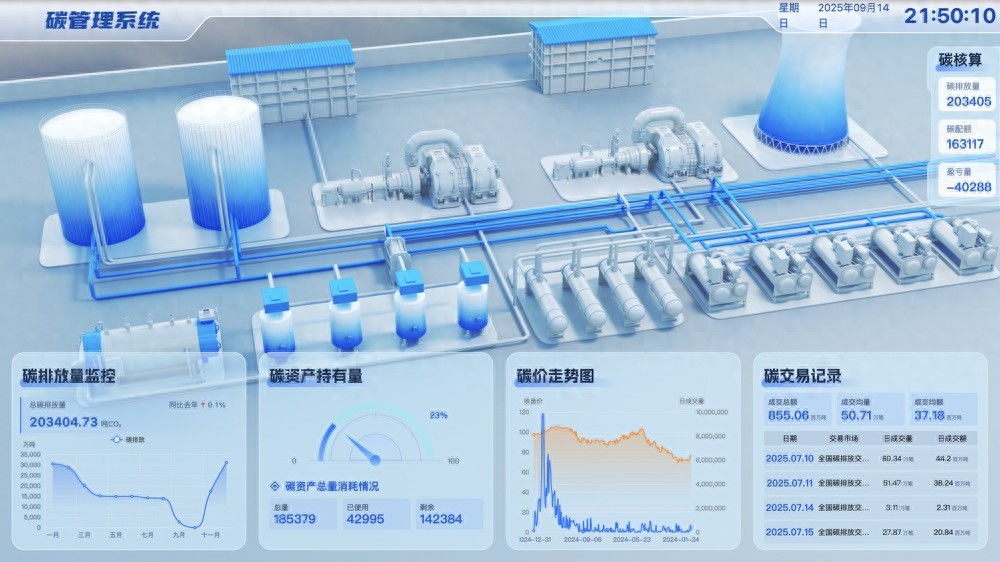

- 数字孪生可视化:1:1 构建园区 / 工厂三维模型,实时展示 “能源流向拓扑图” 与 “碳排放热力图”(如某车间能耗占比 30%→对应碳排占比 28%,直观定位高耗能高碳环节);

- 移动端适配:支持手机 APP 查看能碳动态(如 “今日能耗超标 5%→碳排超预算 3 吨”),并推送优化建议(如 “关闭 2 号空压机,预计节能 8%、减碳 2.5 吨”)。

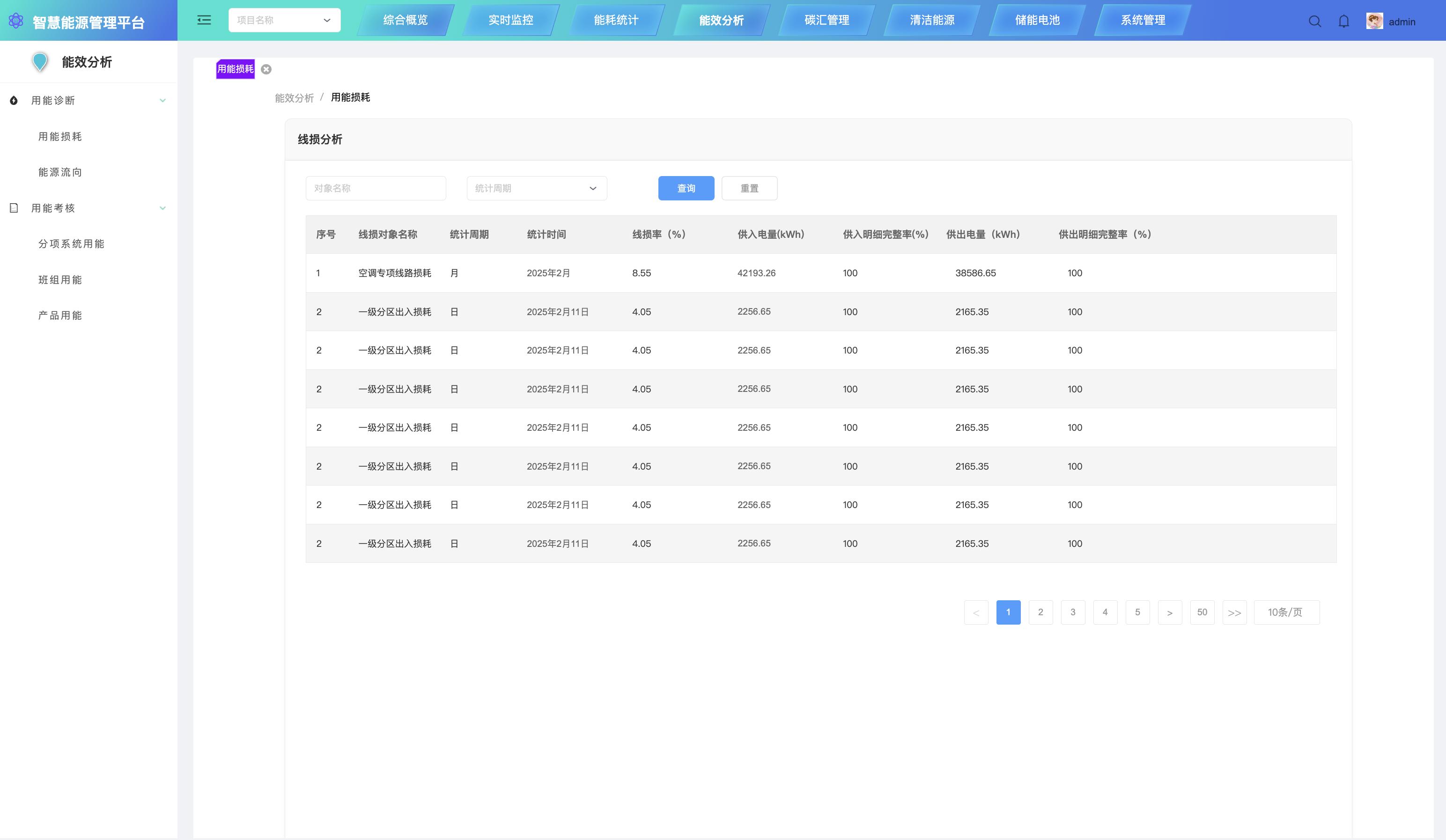

三、核心功能:能碳协同的 “全流程管控能力”

智慧能碳园区 / 工厂的功能设计紧扣 “降碳、节能、提效、合规” 四大需求,重点突出 “能碳联动”:

1. 智能能源管控:以碳定能,动态调度

- 负荷预测与优化:结合生产计划、天气(如光伏发电量预测)、碳价走势,AI 模型提前 24 小时生成能源调度方案。例如:工业工厂:早高峰生产时,优先用 “光伏 + 储能” 供电,不足部分外购绿电,避免使用火电(高碳);产业园区:夜间低峰时,启动储能放电满足基础负荷,同时关闭非必要高耗能设备(如备用空调),降低夜间碳排。

- 微电网协同:整合分布式光伏、储能、充电桩、微燃机等设备,实现 “源网荷储充” 一体化管控。某电子园区通过该功能,绿电消纳比例从 35% 提升至 62%,年减碳 1800 吨。

2. 实时碳核算与合规管理

- 全范围碳盘查:自动核算范围一(直接排放,如锅炉废气)、范围二(间接排放,如外购电 / 热)、范围三(其他间接排放,如物流 / 废弃物),数据实时同步至地方生态环境局 “碳监测平台”,满足月度 / 年度合规申报要求;

- 碳数据溯源:通过区块链技术记录每一笔能耗对应的碳排数据(如 “2024-08-01 9:00,3 号车间用电 1000 度→对应碳排 0.65 吨”),确保第三方核查时数据可追溯、无篡改;

- 政策适配:自动更新全国碳市场配额分配规则(如 2025 年钢铁行业配额有偿分配比例提升至 30%),提醒企业提前储备配额或 CCER(中国核证自愿减排量),避免履约罚款。

3. 精准减排与成本优化

- 减排潜力识别:AI 算法分析历史能碳数据,定位高潜力减排环节。例如:化工工厂:识别出 “反应釜温度控制偏差→额外耗能 15%→对应碳排增加 12%”,推送 “优化温控算法” 方案;物流园区:发现 “货车怠速等待时间过长→油耗超标 20%”,建议 “预约装卸时间 + 怠速熄火管控”,年减碳 300 吨。

- 减排措施落地:系统联动生产设备执行减排动作,如:当碳排超预算时,自动降低高耗能设备(如空压机、冷却塔)的运行功率;光伏发电量充足时,自动切换生产线至 “绿电模式”,并记录绿电对应的碳减排量(用于绿电认证)。

4. 碳资产运营与价值转化

- 碳资产监控:实时跟踪企业碳配额、CCER 的持有量与市场价格,当碳价高于阈值(如 80 元 / 吨)时,自动提醒出售盈余配额;当预测配额不足时,推荐低价采购 CCER(如 50 元 / 吨),降低履约成本;

- 碳收益测算:模拟不同减排措施的 “投入 - 收益比”,如 “投资 200 万建 1MW 光伏→年发电 120 万度→减碳 780 吨→碳收益 6.24 万元 + 电费节约 84 万元→3 年回本”,帮助企业决策减排优先级。