微信视频号:sph0RgSyDYV47z6

快手号:4874645212

抖音号:dy0so323fq2w

小红书号:95619019828

B站1:UID:3546863642871878

B站2:UID: 3546955410049087

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

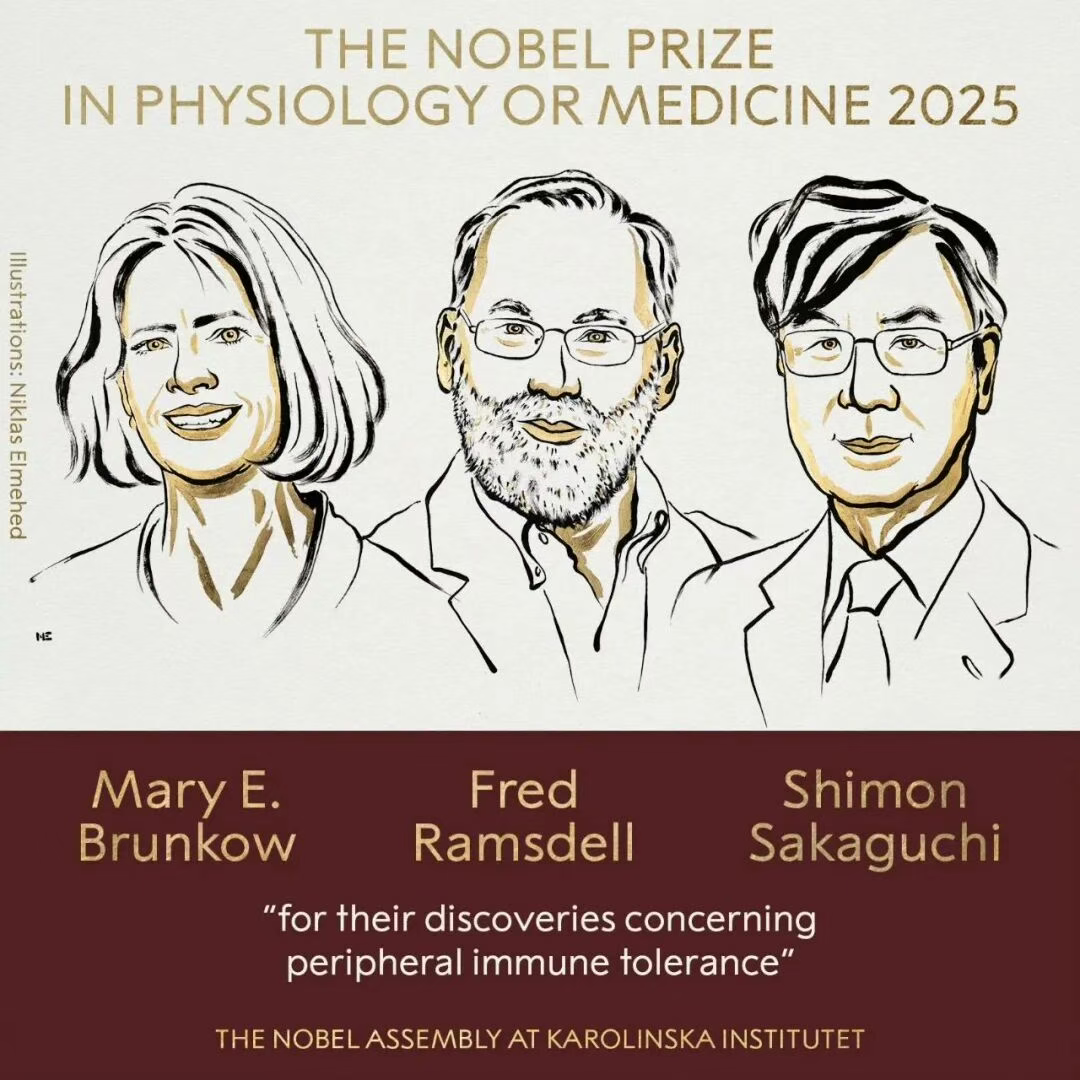

今年诺贝尔生理学或医学奖的主角,相信喜欢《工作细胞》的二次元都不陌生——这位身着制服、冷静干练的金发御姐,就是调节性T细胞(Treg)。

人体内每天都在上演一场场看不见的攻防战,免疫系统是驻扎在战场上的一支强大军队,为我们抵御成千上万种病毒、细菌和其他微生物的侵袭。免疫系统对异物过度反应会引起过敏,如果不分敌我攻击自身组织、细胞,则可能让人患上自身免疫性疾病,例如I型糖尿病、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。

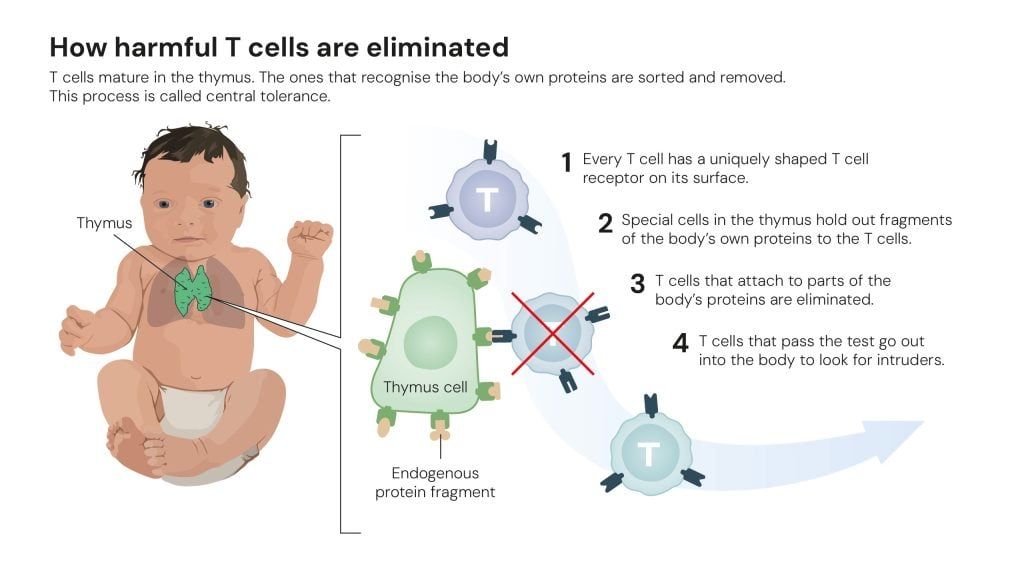

在大多数时候,为什么这支军队不会错误地攻击“自己人”?研究者们曾长期认为答案在于中枢免疫耐受(central tolerance),即T细胞(免疫细胞的一种)在成熟过程中会经历筛选,清除那些识别自身组织的细胞。但这一机制并非万无一失。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

有害T细胞是如何被清除的

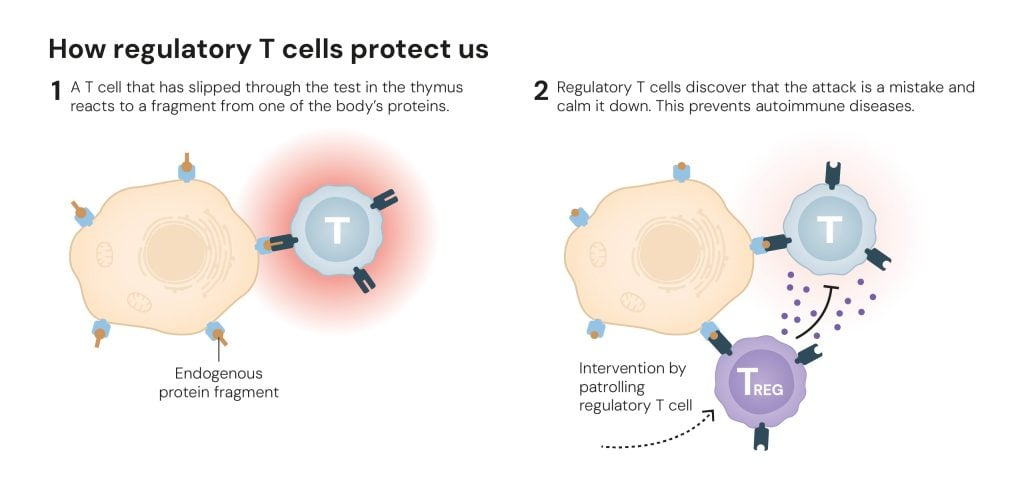

外周免疫耐受机制是第二道保险。日本免疫学家坂口志文(Shimon Sakaguchi)率先发现了调节性T细胞——Treg,这群在免疫系统中充当“刹车”的关键细胞,美国分子生物学家玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)和美国免疫学家弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)则找到了刹车的“主控开关”基因Foxp3,三位科学家荣获2025年诺贝尔生理学或医学奖。

这些在外周免疫耐受方面的新发现揭示了免疫功能调控的平衡机制,正在催生开发治疗自身免疫性疾病、癌症及移植排斥反应的新策略,但当初与调节性T细胞的相遇过程却无比曲折。

故事的主人公之一坂口志文从京都大学研究生院退学,去癌症中心做无薪科研员,为免简历“空窗”,一度在京都大学附属医院输血部打工的同时继续业余研究,学界对“抑制性T细胞”相关假说的抛弃还“误伤”了他的阶段性成果。1995年,他宣布发现了一个全新的T细胞亚群,2003年验证了调节性T细胞最显著的分子标记Foxp3基因,而今获得诺奖认可,一路逆流而上,终于柳暗花明。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

东亚“非主流”小孩

如果不是热衷哲学的高中教师老爸劝他走理科道路,坂口志文说不定会成为一名艺术生。

1951年,坂口志文出生在滋贺县长浜町,在琵琶湖和伊吹山的自然环绕中长大,父亲曾在京都大学研习哲学,家中藏书众多,他喜欢在家里懒懒地躺着看书,小学时就戴上了眼镜。中学时,他曾想成为一名画家或者雕塑家,忙于美术部活动,乐此不疲地参加比赛收集奖状,“整个中学都没怎么用心学习”。

他觉得自己没有特别擅长的科目,各科成绩都过得去,而父亲觉得学理科更有利,母亲一族世代在乡间行医,他动了读医学院的念头,朦胧地憧憬成为像卡尔·雅斯贝尔斯这样的哲学家、精神病学家。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

高中时的坂口志文

高中复读一年后,坂口志文考入京都大学医学部,大学纷争让他意识到自己不适合成为一名精神科医生,一次讲座让他感受到了免疫学与哲学相通的魅力:免疫是识别并清除体内异物的机制,区分“自我”与“非我”的边界会发生剧烈动荡。

为了学习免疫学,坂口志文进入病理学研究室继续深造,手头的课题让他兴致缺缺,这时,爱知县癌症中心西塚泰章(Yasuaki Nishizuka)教授团队的一篇论文引起了他的注意。

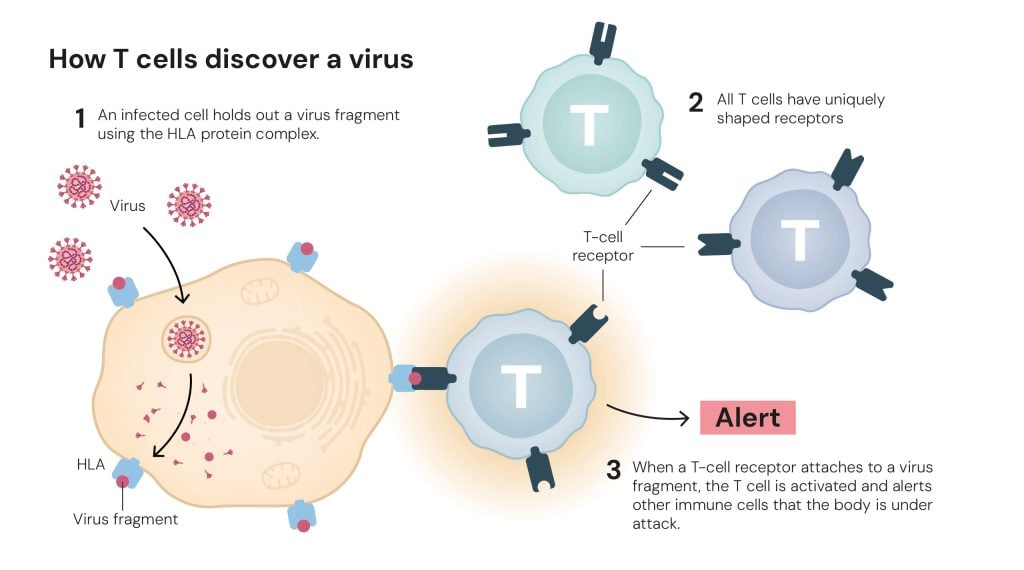

西塚团队摘除出生3天小鼠的胸腺,而胸腺是免疫细胞T细胞成熟的场所(T即胸腺“Thymus”的首字母),包括巡逻全身警示其他免疫细胞发起攻击的辅助性T细胞(helper T cell),以及负责清除异物和被感染细胞的杀伤性T细胞(killer T cell)等。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

T细胞如何发现病毒

理论上摘除胸腺后免疫反应应当减弱,但结果恰恰相反,实验小鼠在卵巢等多个器官出现了自身免疫性炎症,也就是说免疫细胞过度活跃开始攻击自身。

这一发现当时并未引起学界广泛关注,但坂口志文已经对背后机制深深着迷。1977年,他毫不犹豫地从研究生院退学,成为爱知县癌症中心一名无薪研究员,以此现象为起点深耕免疫学,立志在40岁前建立起普适性理论。

坂口志文最先想到的假设是攻击自身的免疫细胞出生即存在,而胸腺中可能存在一些能抑制它们的特殊细胞。当时存在“抑制性T细胞”的假说已经全球流行,但这种细胞似乎只在特定条件下才能出现,而“摘除小鼠胸腺会导致自身免疫性炎症”是个清晰的常态。

“即使是流行的理论,若无法解释眼前的现象,也没有必要强行采纳。”坂口志文决定按自己的思路追寻假说。

他首先摘除了出生三天小鼠的胸腺以诱发炎症,然后将从正常小鼠胸腺中提取的一整套T细胞移植回去,炎症消退了。利用当时最前沿的单克隆抗体技术对T细胞进行分类后,他发现实验中抑制免疫反应的T细胞表面携带了CD4蛋白,而当时学界公认的“抑制性T细胞”则被认为携带CD8蛋白,这表明他找到的细胞并非业内轰动的所谓“抑制性T细胞”。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

启发了坂口的实验

为了获取学位,坂口志文返回京都大学将发现整理成博士论文,他确信这种抑制免疫的细胞常态存在于小鼠体内。进一步地,他准备了因基因缺陷而完全丧失T细胞的小鼠,然后将正常小鼠的CD4 T细胞分成不同部分,移植了其中被认为不包含抑制性细胞的T细胞群体,小鼠出现自身免疫性炎症;接下来移植了包括CD4 T细胞在内的全部T细胞,这次则未发生炎症。

由此可见,具有CD4的T细胞中既存在攻击自身的类型,也存在抑制这种攻击的类型,不同亚型相互制衡以维持免疫稳定。

坂口志文的“哲学”刚形成之时,厄运降临了——学界始终无人能够客观证实“抑制性T细胞”的真实存在,研究者们纷纷放弃了这个假说。他于1985年发表的核心论文正值这一时期,即便他强调自己研究的是不同的东西,也无人问津。在当时的日本,研究者必须在特定教授手下从助手做起,他没有条件继续追寻一个已偏离主流方向的假说。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

病鼠的启示

如何才能证实抑制性免疫细胞的存在?坂口志文确信它就存在于具有抑制功能的CD4 T细胞群体中,但细胞种类繁多,无法取得更具决定性的证据。幸运的是,坂口志文很快拿到一笔大牧场主遗孀设立的奖学金(Lucille P. Markey Charitable Trust),覆盖了赴美求学8年的经费。

他决定逐一证明这种具有抑制功能的T细胞与各种已知的自身免疫疾病都有关联。基因突变、辐射、化学药物、病毒感染等都可能成为自身免疫疾病的导火索,促使免疫系统开始攻击自身。

传统的观点认为,免疫细胞不可能去攻击正常的自身组织,是辐射或病毒导致自身的细胞或组织发生变异,免疫细胞再进行攻击。

而坂口志文认为,攻击自身的免疫细胞天生存在,只是同时存在着抑制这些细胞的机制,所以才相安无事——辐射或病毒必定是通过破坏抑制性细胞引发自身免疫疾病的。他通过给小鼠投喂化学药物或注射病毒来诱发自身免疫性疾病,然后逐一证明每一种情况都与具有抑制功能的CD4 T细胞有关,八年间一步步发表这些成果,但观点仍未被广泛接受。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

调节性T细胞如何保护我们

这时,美国免疫学界权威伊桑·谢瓦赫(Ethan Shevach)请博后重复坂口志文的实验。谢瓦赫原本出了名地拒斥“抑制性T细胞”理论,但发现小鼠自身免疫性炎症可以复现后,开始为坂口志文背书。

更大的转机出现在分子生物技术的成熟上,针对各种细胞表面分子的单克隆抗体开始被制备出来,如果能够特异性识别出具有抑制功能的CD4 T细胞的表面分子,以此作为识别这种细胞的标记,那么就能确认这种抑制性T细胞的存在了。

坂口志文团队尝试了各种抗体,最终筛选出了CD25,从而证明若将正常小鼠体内能用CD25识别的CD4 T细胞移除,小鼠便会患上自身免疫疾病,这即表明这种CD25阳性的CD4 T细胞具备抑制免疫反应的能力,随后不久谢瓦赫便重复了实验证实了坂口志文的结论。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

坂口定义了一种新的T细胞类型

1995年,坂口志文在《免疫学杂志》发文,宣布发现了一个全新的T细胞亚群,距离1977年最初萌生假说,已过去了近20年,越来越多人开始重复他的实验,利用CD25标记发表新的论文。2000年,在《细胞》杂志邀请下,坂口志文将这种细胞重新命名为“调节性T细胞”。

尽管坂口志文的发现非常关键,但当时的科学界依然存在疑虑,有批评者认为CD25可能只是T细胞激活的标志,而不是一个特定细胞谱系的标志。要证明“调节性T细胞”并非改头换面的“抑制性T细胞”理论,还需要更确凿的证据。

而区别细胞本质不同的证据,就是它们体内的基因。相同的细胞基因序列相同,但执行不同功能的细胞会表达不同的基因。如果能够找到区分调节性T细胞和其他T细胞的关键基因,问题就迎刃而解。

这个关键线索正来自另外两位诺奖得主玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)和弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)手下研究的一种名为“多鳞屑(scurfy)小鼠”的突变体,一些雄性小鼠出生时皮肤呈现鳞屑和脱皮,脾脏和淋巴腺极度肿大,只能存活几周。

1990年代,研究人员开始调查为什么小鼠会如此严重地患病。结果显示,它们的自身器官正遭到T细胞的攻击,组织被破坏。雄性携带这种突变会致命,雌性小鼠则不会受到影响,那么出问题的一定是小鼠X染色体上的某个基因。

Brunkow和Ramsdell当时正在美国Celltech Chiroscience公司任研究员,这家生物技术公司致力于开发治疗自身免疫疾病的药物。他们意识到,如果能理解小鼠发病的分子机制,就能洞察自身免疫疾病是如何产生的,因此他们决定寻找多鳞屑小鼠的突变基因。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

免疫系统的哲学

小鼠X染色体上的DNA链大约由1.7亿个碱基对组成,在技术日新月异的今天,科学家们可以在几天内绘制出小鼠的完整基因组并找到一个突变基因。但这个任务在当时无异于大海捞针,论运气,Brunkow和Ramsdell更是非酋中的非酋。

基因定位结果表明,scurfy突变位于X染色体的中部,二人将潜在区域缩小到了大约50万个碱基对,开始对该区域进行详细测序。这个过程耗时极长,确认该区域包含20个潜在基因后,下一个挑战是在健康小鼠和多鳞屑小鼠之间比较这些基因。他们一个接一个地检查,直到第20个也就是最后一个基因时,他们才终于找到了scurfy突变。

这类基因通过调控其他基因活性影响细胞发育,布伦科和拉姆斯德尔将其命名为Foxp3。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

布伦科和拉姆斯德尔发现多鳞屑小鼠体内的突变基因Foxp3

非酋也有意外收获,Brunkow和Ramsdell怀疑一种罕见的自身免疫疾病——IPEX综合征可能是人类版本的“多鳞屑小鼠”疾病。通过基因数据库比对,人类IPEX病的病因正是由于人体X染色体上的Foxp3基因突变导致的,Foxp3基因的确与自体免疫的调节相关。

2003年,坂口志文、Ramsdell和另一位科学家Alexander Rudensky几乎同时验证,Foxp3是决定调节性T细胞的特征的主控基因,调控其大部分的生物学功能,是制造和控制调节性T细胞的总开关,只有表达Foxp3基因的T细胞才能够起到抑制过度活跃的免疫细胞的功能,这个显著的分子标记决定了调节性T细胞是一类特定的细胞。

至此,从基因到疾病,终于被一条线串联了起来,调节性T细胞与人类疾病的深刻关联得以明确。而今,74岁的坂口志文终于凭借自己26岁时那个被忽视的假说斩获诺贝尔奖,发现调节性T细胞及其对外周免疫耐受的重要性所获得的基础知识,推动了潜在新医学疗法的开发,未来的医学将不再仅仅是增强或抑制免疫力,而是懂得如何去精巧地调节。

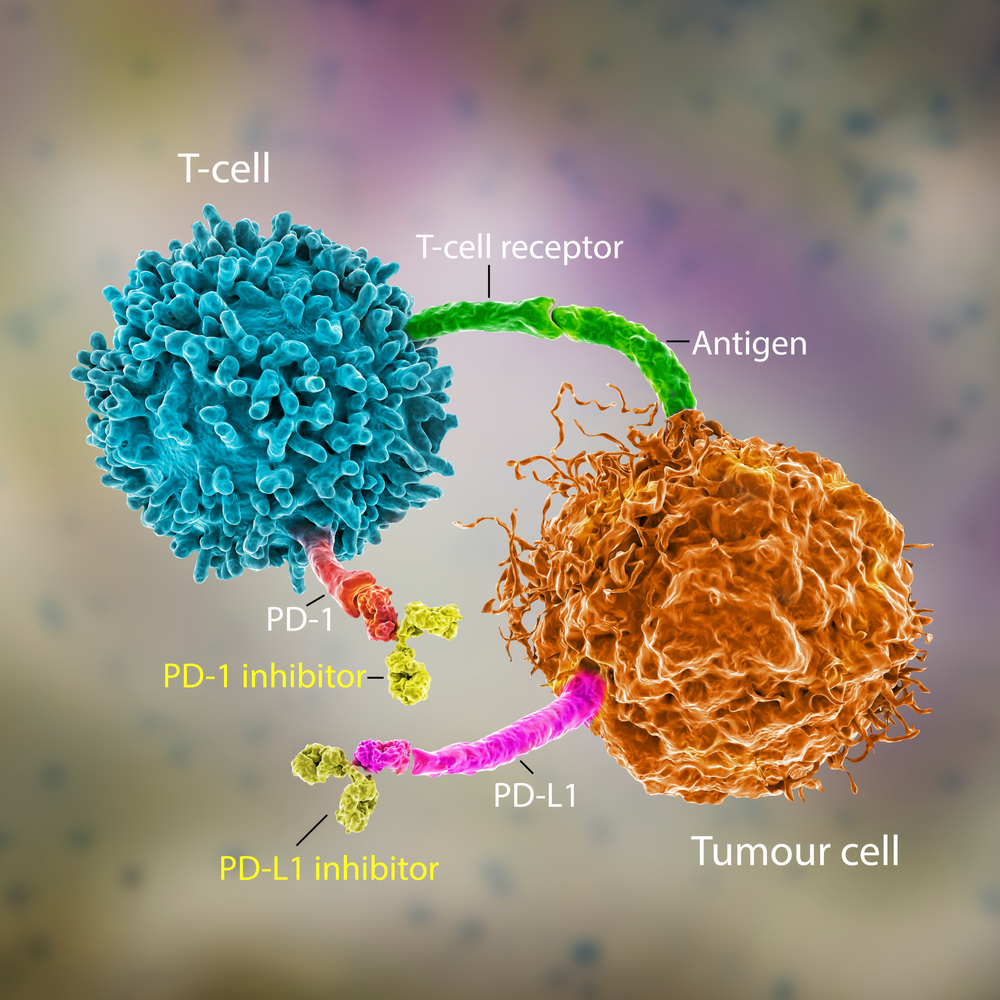

例如,对肿瘤的图谱分析表明,癌细胞可以吸引大量的调节性T细胞来保护自己免受免疫系统的攻击。因此,研究人员正试图找到方法来拆除这堵调节性T细胞构成的墙,以便免疫系统能够攻击肿瘤;而在治疗自身免疫性疾病时,则反过来增加调节性T细胞的数量和活性,调停身体中的“内战”。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

癌细胞会吸引调节性T细胞作伪装,躲过免疫系统的攻击

器官移植后也可以适时调控免疫系统,其中一种策略是从患者体内分离出调节性T细胞,在实验室中扩增后再回输给患者,使其体内拥有更多的调节性T细胞。在某些情况下,研究人员还会修饰这些T细胞,在其表面贴上像地址标签一样起作用的抗体,以便把这些“细胞保安”派往移植的肝脏或肾脏等器官,保护该器官免受免疫系统的攻击。

回顾自己的研究之路,坂口志文觉得自己受惠于诸多援手。“近来研究越来越需要资金,对于立志科学的年轻人来说,处境颇为严峻。我认为,培养研究者需要做到两点:一是发现并扶持有趣的研究萌芽;二是对稍具成长性的研究给予更丰厚的支持。”

他最深的感悟是“万物皆需时间”:“真正理解一件事,并非读点什么就能立刻做到。首先,需要时间让头脑中的知识在合适的位置沉淀下来;进而,还需要时间才能熟练运用它们。我本希望能在40岁前证明自己的假说,却远远超出预期。”

他认为,无论哪个学术领域,更具普适性的理论总是优美的。研究者必须不断将自己的工作置于更宏大的图景中进行定位。在此过程中,需不断将自己的思路与他人的进行比较,仔细思量自己的理论解释了什么,解释到何种程度,以及不足之处何在。而人类免疫学尚有极其丰富的现象等待发现,这门学问,才刚刚开始。

微信视频号:sph0RgSyDYV47z6

快手号:4874645212

抖音号:dy0so323fq2w

小红书号:95619019828

B站1:UID:3546863642871878

B站2:UID: 3546955410049087

参考文献链接

30年后摘得诺奖,一个叛逆“东亚小孩”的胜利